邢台市区滞尘植物群落配置及对大气防污治理的效果研究

宋晓奎 侯常兴 李猛

邢台学院 河北 邢台 054001

关键字:滞尘植物、群落配置、大气污染

一、城市环境现状

市属温带季风气候,四季分明,春季多风沙,秋冬雾霾频发。工业排放、机动车尾气、采暖及建筑扬尘导致 PM10、PM2.5 浓度偏高,2024 年重污染天数集中于秋冬季,亟需生态治理措施。2025 年 2 月监测显示,市区首要污染物以 O\~3\~(8h) 为主,三站点超标率均超 50%[1] 。

污染成因与特征

地处太行山前凹槽地带,易形成逆温层,冬季静稳天气频率高,污染物扩散能力极弱 26 湿度升高与低温环境加剧 PM2.5 累积,秋冬季污染天数占全年 70% 以上 [2]。市区半径 25 公里内聚集 130 余家燃煤企业,年耗煤量 1800 万吨(占全市 70% ),形成“重化围城”格局。采暖期散煤燃烧、工业排放、机动车尾气及扬尘多源叠加,导致污染物峰值激增 47%< 。

主要污染物浓度:PM\~2.5\~ 年均浓度  ,PM\~10\~ 年均浓度 77μg/m3 ,O\~3\~(8h)浓度 186μg/m3 。

,PM\~10\~ 年均浓度 77μg/m3 ,O\~3\~(8h)浓度 186μg/m3 。

2023 年空气质量综合指数为 4.73,在全国 168 个重点城市中排名倒 19 位,较往年巩固了“退后十”成果。2024 年阶段性数据:1-6 月全省排名:在省11 个设区市中,空气质量综合指数排名第 10 位(倒数第二),PM\~2.5\~ 平均浓度 50μg/m3 (排名第 9)。2024 年城市生态环境质量评分为 42.1 分(全国排名第 227 位),省内排名第 10 达标天数 211 天(其中优级 39 天),重污染及以上天数 17 天。2024 年 8 月 PM\~2.5\~ 月均值降至 12.9μg/m3 ,创单月历史最优。

二、核心治理措施

(一)应急响应机制

分级预警:执行新修订《市重污染天气应急预案》(2024 年),按污染程度启动Ⅲ级(黄色)至Ⅰ级(红色)预警,强制实施工业限排、机动车限行及施工管控。如红色预警期间:重点行业错峰生产,禁止建筑垃圾运输车上路,中小学弹性教学。

(二)源头减排行动

产业结构调整,能源清洁替代:压减钢铁产能200 万吨、关停焦炉6 座、玻璃生产线22 条,逐步破解“重化围城”困局;采暖季水泥、焦化、玻璃等行业限产 15%-50% ,造纸等行业阶段性停产。推进“煤改气 / 电”,2024 年完成核心区 5 万户、推广区 10 万户改造,严控散煤复燃。引入生物酶PM2.5 治理剂吸附固化颗粒物1 ;

(三)阶段性治理成果

2025 年 6 月监测数据显示,非采暖季 AQI 稳定在 50-100(良 - 轻度污染);2024 年秋冬季污染过程峰值浓度同比下降,应急响应缩短重污染时长 20%⨀

持续难点:沿太行山区县(如临城)仍为污染重灾区,PM2.5 浓度居高不下;极端不利气象下(如持续静稳天气),减排措施难以完全抵消污染累积。

冬季重污染治理已形成“预警 - 减排 - 监管”闭环体系,以上方案从根本上遏制空气污染的扩大,需长期坚持产业绿色转型、能源清洁替代及区域协同治理,方可持续改善空气质量在其基础上,其中对绿色环保城市滞尘植物进行升级是净化空气质量的有力措施。

三、滞尘植物影响

园林植物滞尘效应指植物通过物理拦截、表面吸附及分泌物粘附等方式阻滞大气颗粒物的生态功能,其原理与实践应用如下:

(一)滞尘植物的作用机理

植物通过叶片表面绒毛、气孔吸附、枝条阻滞等方式捕获大气颗粒物。群落结构的层次性(乔木- 灌木- 草本)可形成立体滞尘网络。

物理拦截:树冠结构降低风速,促使大颗粒物(>PM10)沉降。枝叶密集的植物(如榆树、黄金榕)可显著削弱风力,减少扬尘。

表面吸附:叶片褶皱、沟槽及绒毛结构捕获PM10 等悬浮颗粒,粗糙叶面滞尘量较平滑叶面高37%-62%13。蜡质层通过相似相溶原理吸附化石燃料产生的疏水性有机颗粒。

分泌物粘附:针叶树树脂(如雪松、侧柏)及阔叶树油脂分泌物固定 PM2.5 超细颗粒,使再悬浮率降低 83% 。

(二)市滞尘植物筛选与评价

1. 植物滞尘能力差异显著

乔木主导型最优:乔木型(如榆树、银中杨)滞尘效果 > 乔草型 > 乔灌型 > 乔灌草型,单位面积滞尘量可达乔灌草型的2 倍以上。

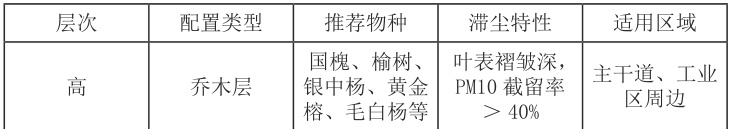

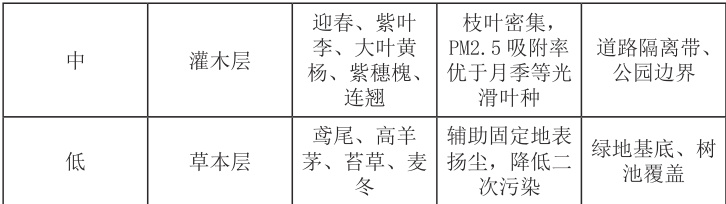

叶片微观结构决定滞尘效率:叶表粗糙、具沟槽或绒毛的植物(如榆树、黄金榕)对PM2.5/PM10 吸附率更高;气孔较大的物种(如紫叶李)对小粒径颗粒物( Ω 环境因子影响规律:温度与颗粒物浓度呈负相关,湿度呈正相关,风速影响复杂(与风向强相关)。 春季滞尘需求最高(粉尘浓度较夏秋季高 30% 以上),需优先配置常绿树种。 2. 优选物种 乔木层:国槐( 叶片粗糙,滞尘能力强)、毛白杨 ( 抗风沙)、雪松 ( 四季常绿,单位叶面积滞尘量高),针叶树:雪松、侧柏、油松(分泌物粘附PM2.5 能力强)[4] ;阔叶树:榆树(叶表褶皱深,PM10 截留率 >40% )、黄金榕(中细颗粒物吸附优异)。 灌木层:大叶黄杨( 叶面蜡质层吸附PM2.5)、紫穗槐(耐瘠薄,适应性强 )、连翘 ( 春季开花兼具景观性),紫叶李(气孔大,截留 PM10)、迎春(枝叶密集,固尘防二次扩散)[5]。草本层:鸢尾 ( 叶片宽大截尘 )、麦冬(覆盖地表抑制扬尘 )、高羊茅 ( 根系固士,草本层覆盖地表扬尘)。 3. 优化配置方案 4. 适应性分析 所选物种均耐干旱、抗污染,符合市土壤偏碱性、冬季低温的气候特点。 (三)滞尘群落配置机制 园林植物滞尘核心依赖物理拦截、表面微结构吸附及分泌物粘附三重机制。通过筛选叶表粗糙、冠层密集的乡土树种(榆树、雪松等),结合复层配置与季节管理,可显著提升城市粉尘治理效能。 垂直分层:采用“乔木( 70% ) + 灌木( 20% ) + 草本( 10% )”配比,增强立体滞尘网络;复层群落滞尘效能较单一结构提升2 倍;水平布局:污染核心区以乔木型纯林为主,减少下层扰动;过渡区采用乔灌草复合结构,兼顾降噪与生态多样性;时序管理:春季补植常绿灌木(如迎春、雪松),冬季加强枯枝清理以减少污染源。冠层郁闭度需 ⩾0.7 以保障拦截效率。 主干道:配置榆树 + 黄金榕乔木带。 1. 工业区周边配置方案 目标:重点吸附PM2.5/PM10 工业粉尘,阻隔污染扩散。 群落结构:特点:高密度种植,侧重抗重污、重金属吸附能力。 乔木层( 80% ):榆树、雪松;灌木层 (20% ):紫叶李;草本层:不配置,避免扬尘二次污染。布局:沿厂界建50 米宽纯乔木林带,形成密闭屏障;种植密度:乔木株距4 米,郁闭度 ⩾0.7912 。结构:雪松(上层) + 紫穗槐(中层) + 麦冬(下层) ; 2. 交通干道配置方案 目标:拦截机动车尾气尘、道路扬尘,兼顾降噪。 群落结构:乔木层 (70% ):国槐、银中杨、榆树、黄金榕;灌木层( 20% ):迎春;草本层( 10% ):苔草,鸢尾。 布局中央分车带:黄金榕 + 迎春组合,树冠高度1.2-1.5 米以阻挡眩光;人行道外侧:双排银中杨,树干距路缘石0.75 米 特点:层次分明,降低尾气颗粒物扩散 3. 居住区绿地配置方案 目标:平衡滞尘与生态服务功能,降低生活源污染。 群落结构:乔木层( 60% ):国槐;灌木层( 30% ):月季 + 紫叶李;草本层( 10% ):高羊茅或委陵菜。 布局:楼间绿地:采用乔灌草复层群落,间距满足5 分钟生活圈绿化标准;隔离带:种植国槐 + 月季组合,降噪同时净化社区空气。 特点:兼顾滞尘与居民休憩需求。 (四)技术支撑与管理建议 群落构建要点及实践注意事项:对接《市空气质量持续改善行动计划》,2025 年前建成 3 条滞尘示范绿廊。常绿与落叶树种比例控制在 3:7,保证冬季滞尘效果。采用“带状混交”种植模式,增强抗风能力。春季补植常绿树种应对沙尘季,冬季清理枯枝减少二次污染。避免单一物种种植,需混交抗逆性强、滞尘能力互补的树种。 四、结论 市滞尘植物配置需以“适地适树、功能优先”为原则,通过科学构建复层群落,最大化生态服务价值。优化滞尘植物配置需以乔木为核心,筛选叶表微结构适配本地污染特征的优势种(如榆树、黄金榕),通过分层群落设计与季节性管护提升综合效益。该方案可助力实现 PM2.5 浓度较 2020 年下降 20% 的核心目标。 参考文献 [1] 华北地区城市绿地滞尘效应研究,2020 [2] 市大气颗粒物源解析报告,2022 [3] 石婕.不同污染程度下毛白杨叶表面 PM 2.5 颗粒的数量及性质和叶片气孔形态的比较研究 . 生态学报,2015,35(22): 7522-7530 [4] 管东生,陈永勤.广州市常见行道树种叶片表面形态与滞尘能力.生态学报,2013,33(8): 2604-2614 [5] 李新宇.北京市不同主干道绿地群落对大气 PM2.5 浓度消减作用的影响.生态环境学报,2014,23(4):615-621 宋晓奎(1983.3-),男,省市人,理学硕士,讲师,教师,研究方向:统计学、几何学、数学建模。 【基金支持】市科技局项目:市市区滞尘植物筛选及群落配置模式研究(项目编号:2022ZC275) 市社科联项目:滞尘植物群落配置对大气污染防治的效果研究(项目编号:XTSKFZ2022053)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)