成长视域下的四重对比:〈大卫·科波菲尔〉中不寻常经历的心理与社会意义探析

代霜雪

江苏省六合高级中学语文教师 中教一级 研究生

一、自尊心、进取心的主动趋向。

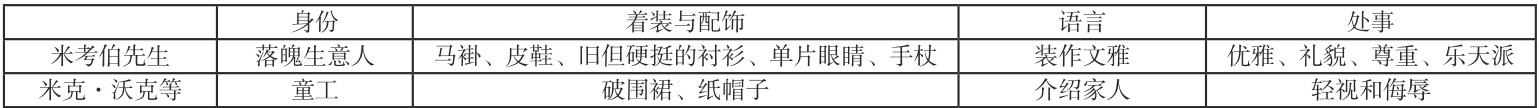

十岁的大卫进入谋得斯通的货行,接触的大都是与之年龄相仿的童工,按道理,最容易和同龄的孩子打成一片,可是他为什么会与成年人米考伯夫妇成为朋友呢?我们将米考伯与童工米克·沃克等人作一对比。

小说中,出身尊贵的大卫,从小有着良好生活条件和教育环境。沦落为童工之后,大卫的生活发生了翻天覆地的变化:童工一天的工资是六到七个先令,一天的工资也不过能买两个肉饼,连一日三餐都难以保障。但在小说前一章,身为尊贵的少爷,大卫给一个侍者的小费就高达三个先令。生存状态的陡转直下,让一个儿童猝不及防,“成为有学问、有名望的人的希望破灭”让一个有着极强的自尊心和进取心的孩子更为痛苦。

从米考伯的外贸描写来看,他至少是个追求体面的人。比如“神气的衬衣硬领”“气派的手杖”“前襟挂着的单片眼睛”,还有他文绉绉的口头禅“简而言之”以及笔挺的走姿,都集中表现了自尊自爱、优雅绅士的派头。相比童工,在有限的社交中,米考伯是唯一符合大卫价值认同的人。

当然,大卫在米考伯身上得到了尊重、善意。主动礼貌接送、引路、亲密的问候,给境遇急转直下、心有余悸的儿童大卫带来了些许暖意,使那即将“爆炸的心窝”得到一丝缓冲,至少米考伯先生不像谋得斯通先生、昆宁先生那样冷酷,也不像童工那样粗鄙。

二、阶级视角的潜在局限。

文中写到“我当时感到绝望极了,对自己所处的地位深深感到羞辱。我心情的心里痛苦地认定,我过去所学的、所想的、所喜欢的、所喜爱的、以及激发我想象力和上进心的一切,都将一天天地渐渐离我而去,永远不再回来了,...... 我呜咽着,仿佛我的心窝也有一道裂口,随时都有爆炸的危险似的。”

“我把一切痛苦完全都藏在自己心里,只是埋头苦干。打从来到这儿的第一天起,我就知道,要是我干活不及别人,我就不可能不受人轻视和侮辱。没过多久,跟两个孩子中的任何一个比,我至少都一样快捷,一样熟练了。”

在这两段自述中,还能看出大卫对底层童工群体的认知偏见,对底层儿童的认知受制于其中产阶级价值观,将道德纯洁性与贫困挂钩。在他的认知里,童工代表着地位低下、学识浅薄、行为粗鄙的人群,所以在描述童工米克·沃克时,他用字音梗调侃了沃克对父亲参加步行仪仗队的介绍。

值得注意的是,大卫初次与童工接触,彼此应该都是带着有色眼镜的。不然,不会“要是我干活不及别人,我就不可能不受人轻视和侮辱”。这显示了阶层之间的隔膜与对立,所以,保持距离,不与之为友,是十岁的不甘堕落的大卫的主动选择。

当然,随着大卫在底层人的交往,逐渐发现他们的美好与善良,并与之惺惺相惜、相互扶持等内容,也展现出大卫对底层人的认知在逐渐发生改变。

三、趋优社交倾向。

对于米考伯的形象分析,大家褒贬不一。不管再穷、衣着再破烂,反正要穿的体面;被要债叫骂、无比羞愧难捱,想要用剃刀抹脖子,转念就能哼小曲、擦皮鞋;入狱还能借刀叉享受大餐 ....... 对于这种“极致的乐观”,教学时我们究竟怎么评价?是肯定其不甘落魄、不失体面、乐观开朗,还是揪住他的虚伪、不切实际、盲目乐观?教学的立足点在哪儿里?

笔者认为,我们应该立足大卫的视角,大卫的心理需求和价值评判来理解“米考伯先生”这个人物形象的意义。

不妨拿中国文学中的另一个经典形象“阿Q”做个对比。两人都擅长心理安慰,以求得精神上的自我安慰和满足,但是又有本质区别:

“...... 阿Q 在形式上打败了,被人揪住黄辫子,在壁上碰了四五个响头,闲人这才心满意足的得胜的走了,阿Q 站了一刻,心里想,“我总算被儿子打了,现在的世界真不像样……”于是也心满意足的得胜的走了。”

“但对面走来了静修庵里的小尼姑。“我不知道我今天为什么这样晦气,原来就因为见了你!”他想。

他迎上去,大声的吐一口唾沫:

“咳,呸!

小尼姑全不睬,低了头只是走。阿 Q 走近伊身旁,突然伸出手去摩着伊新剃的头皮,呆笑着,说:

“秃儿!快回去,和尚等着你……“你怎么动手动脚……”尼姑满脸通红的说,一面赶快走。

酒店里的人一大笑了。阿 Q 看见自己的勋业得了赏识,便愈加兴高采烈起来:

“和尚动得,我动不得?”他扭住伊的面颊。

酒店里的人一大笑了。阿Q 更得意,而且为了满足那些赏鉴家起见,再用力的一拧,才放手。

他这一战,早忘却了王胡,也忘却了假洋鬼子,似乎对于今天的一切“晦气”都报了仇;而且奇怪,又仿佛全身比拍拍的响了之后轻松,飘飘然的似乎要飞去了。

“这断子绝孙的阿Q !”远远地听得小尼姑的带哭的声音。

“哈哈哈!”阿Q 十分得意的笑。

“哈哈哈!”酒店里的人也九分得意的笑。”— —鲁迅《阿Q 正传》

同样是自欺欺人,自我心理安慰,但“阿Q”要么是自轻自贱,在“虫豸”“儿子”中,找寻虚假的满足;要么是欺负弱小,把痛苦转嫁到别人身上。而米考伯则是真正的苦中作乐,只不过面对物质的难题,又无力改变时,选择逃避罢了。

“...... 阿Q 也脱一下破夹袄来,翻检了一回,不知道因为新洗呢还是因为粗心,许多工夫,只捉到三四个。他看那王胡,却是一个又一个,两个又三个,只放在嘴里毕毕剥剥的响。

阿 Q 最初是失望,后来却不平了:看不上眼的王胡尚且那么多,自己倒反这样少,这是怎样的大失体统的事呵!他很想寻一两个大的,然而竟没有,好容易才捉到一个中的,恨恨的塞在厚嘴唇里,狠命一咬,劈的一声,又不及王胡的响。”

米考伯追求体面、尊严,力求扮演优雅的绅士;而“阿Q”以丑为美,扭曲变态。

对比可见,阿Q 是一种无原则的退让, 无底线的自宽自解,代表的是屈服和逃避、麻木和健忘、愚昧和怯弱。而米考伯先生自尊自爱,追求体面,善良待人,代表一种苦难中积极的处世态度,是热爱生活的表现。

从社会学角度来看,个体在社交互动中会主动接近具有优秀特质人群。可以推断,正是米考伯先生身上那种虽落魄却不失体面,处境困难却不忘真诚待人,命运悲惨却又乐观开朗的可爱形象吸引了苦难中的大卫,给予了他对抗困境的智慧和能量。

其实,当我们每一位身处苦难,一时难以改变境遇时,究竟该怎样面对接下来的日子?米考伯哲学似乎给我们提供了一种参考。只有明白了这两者的区别,我们才能懂得米考伯先生这一人物的魅力所在。当然,倘若米考伯再多些务实和好运气,那就更好了。

四、补偿性养育需求。

米考伯先生是世界文学中的一个典型形象,“米考伯”甚至作为一个单词被收入到英语词典中,被称为“米考伯主义”。可见这个人物塑造之成功,其影响之大。教学中,我们也常常将米考伯夫妇简单定性为一类人,而忽视了米考伯夫人独有的魅力:

魅力一:母性的温暖。

生活拮据的米考伯夫妇有两处“借钱”行为。一次是大卫真心实意掏出自己仅有的两三先令,请求米考伯太太收下,但是米考伯太太“吻了吻我,定要我把钱收回口袋,并说这事她想也不能想”。另一次是米考伯先生在狱中为了买黑啤酒喝,向大卫借了一先令。

两次相比,米考伯夫人更是把大卫当孩子来呵护,坚决不能占他的便宜。更显母性的温暖。遗腹子大卫,在母亲的爱与呵护中长大,与母亲感情最深。但随着母亲再婚,这种爱渐渐受到约束与限制,最终随着母亲的去世而消失。所以米考伯太太的关爱,让大卫在那一瞬间重拾失之已久的母爱。这是一次母爱的补偿!

魅力二:女性的坚韧。

在与米考伯家的交往中,大卫从来不曾见到过双胞胎同时离开过米考伯太太。无休止地养孩子,对于女人是多么劳累、无趣、单调。再加上丈夫不切实际、盲目乐观,生活拮据,这对女人来说日子是多么难熬!

但是,小说中大卫很少见到米考伯太太的抱怨或愤怒,而是坦然地处理一日三餐,坚定地守护丈夫和婚姻,坚信能共渡难关。她似乎在用自身行动,告诉大卫:苦难是人生的必修课。唯有直面苦难,才能让生活的幸福弥足珍贵!正如海德格尔所说“世界上只有一种真正的英雄主义,那就是在认清生活的真相后依然热爱生活!”

米考伯夫人用自己的实际行动在向大卫传达女性的坚韧力量。可以说,与母亲的别离是莫大的痛苦,与米考伯夫人的相遇像是又一次与母亲的重逢!母亲曾教育过他“一颗仁爱的心 , 比一颗聪明的大脑更宝贵, 更有力量!”同样,米考伯夫人的言行也让大卫看到了“善良、坚强、仁爱”的光芒!

五、对社会苦难的批判性认知。

小说双重视角交织,既通过“童年大卫”视角回忆过去,又通过“成年大卫”视角审视和评判。因此,“成年大卫”的语言解读,对理解小说至关重要。

小说节选部分最后一段有这样的陈述:

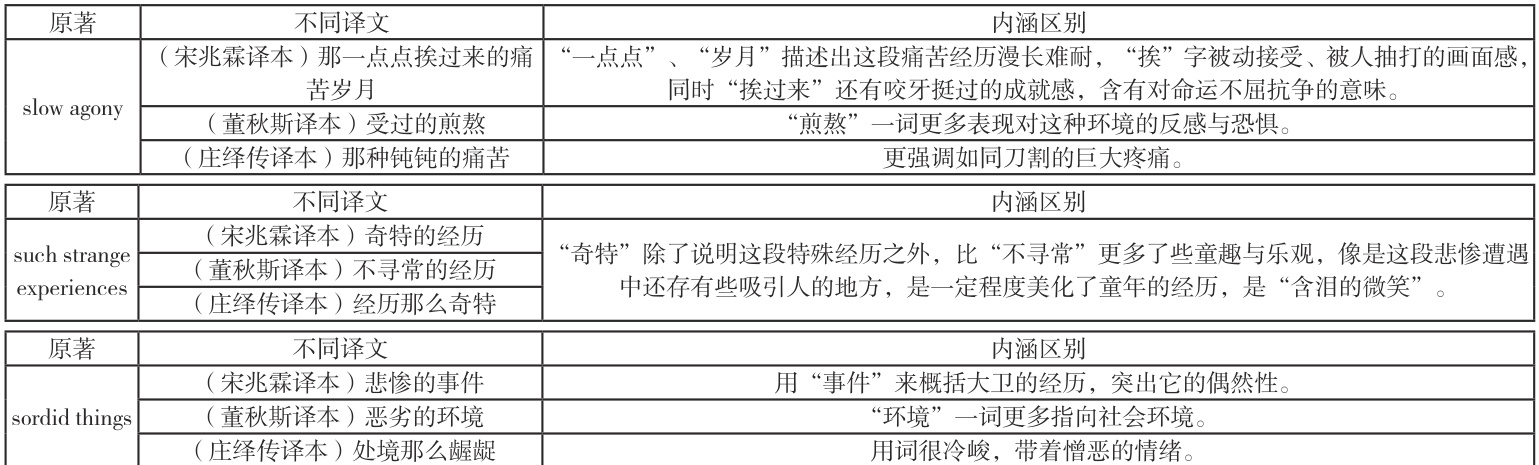

When my thoughts go back, now, to that slow agony of my youth, l wonder how much of the histories l invented for such people hangs like a mist of fancy over well-remembered facts! When l tread the old ground, l do not wonder that l seem to see and pity, going on before me, an innocent romantic boy, making his imaginative world out of such strange experiences and sordid things!

《大卫·科波菲尔》有多个中文译本,如董秋斯译本、张谷若译本、李彭恩译本、庄绎传译本、以及宋兆霖译本。这些译本在翻译风格和详细程度上有所不同,但都为读者提供了理解狄更斯原著的不同视角。教材选择的是宋兆霖译本。

《大卫科波菲尔》是狄更斯的自传体小说,因此,成年大卫和作者狄更斯本人的视角可以看作是一致的,作品倾注了狄更斯个人成长经历中的爱憎情感。狄更斯说,“我所收获的,是我所种下的”,回顾过去,痛苦虽是主旋律,但也正是这段磨砺才淬炼了其自我强大的生存能力与心理状态。无论是大卫还是狄更斯,他们把苦难当做财富,虽然难耐,但咬牙挺过之后,更多的不应是“憎恶、厌恶”,而是释然、宽恕甚至感恩这世界的赠与。

当然,正如俄国作家卢那察尔斯基在《狄更斯》中写到:“小说既有客观的丰富的世态描写 , 又有总是为狄更斯的生活图景伴奏着的抒情乐曲。”小说通过漫画式的人物塑造和幽默的语调,一定程度上美化了当时的社会环境,稀释了尖锐的社会问题。19 世纪中叶的维多利亚时代,如狄更斯所说“这是个最好的时代,也是个最坏的时代”。英国正享受着工业革命带来的显著成果,经济正处于迅速发展期,同时,给社会各阶层尤其是劳动群众带来剧烈的阵痛,如童工现象、贫富差距现象。

当主流在赞颂这个鲜花着锦的时代时,狄更斯秉持作家的社会良知,提醒人们关注“维多利亚时期的伦敦为人们忽略的一面”。因此狄更斯在反思社会时,不可能是一味地批判,而是辩证地看待在社会发展进程中带来的必然冲击。同 19 世纪的其他批判现实主义作家一样,他们呼唤正义与善良,呼唤人道主义的到来, 坚定相信:不管人世间有多少丑恶,人心中总有美好存在,不管人的命运多么坎坷,爱总是人生的一大补偿。因此,他是用悲悯情怀渴望世界的优化,用含着泪的微笑告诉世人一切美好值得等待!

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)