地理教学情境中的跨学科融合策略

傅秀兰

佛山市南海区罗村高级中学广东佛山 528200

【正文】一、教学情境

《普通高中课程标准(2017 版2020 年修订)》实施建议中提出:问题式教学,“问题”的设计,需要依托情境,建议在选择情境时考虑:贴近学生知识水平、生活实际和社会现实,使学生理解情境。学业水平考试命题建议中提出:试题情境部分提出核心素养应通过学生在应对复杂现实情境时的外在表现加以推断。在各类“情境”中,包括联系学生日常生活的情境,地理与生产联系的情境以及地理学术情境。

在地理与生活,地理与生产联系中,会涉及到各个学科的知识。在教学情境中,适当融入其他的学科,让情境更加自然生动,也更加符合提升学生综合能力的选材要求。

二、跨学科

地理是一门古老的学科,战国时代的著作《尚书·禹贡》是世界上第一部综合地理作品。现代地理学通过整合不同学科的理论和方法,解决复杂的地理问题,充分体现了其跨学科的综合性。地理学的跨学科综合性主要是与自然科学的交叉融合、与社会科学的交叉融合、与技术学科的交叉融合三个方面。

近年来,高考地理中频频出现跨学科融合的痕迹,通过跨学科融合,培养综合性人才,也成为了国家选材的方向。例如:2024 年广东高考地理试题中,以硫酸钠对石像雕塑的影响为背景,考查地貌的形成过程。这道题材料中提供了气温和适度变化导致的化学反应式,是地理学与化学结合的典型题例。中学地理教学中无可避免涉及甚至应用到其他学科的知识,必须考虑跨学科融合。

三、融合策略

(一)地理教学内容的融合方向

根据高中地理核心内容,可以尝试罗列能设置跨学科融合的课程内容。如:地球与地壳部分,等高线部分可以与测绘学融合设计。地球自转公转部分可以与天文物理 融合设计。地球圈层结构与地球历史部分,可以与物理学、生物学、化学融合设计。为了避免不同版本教材的差异影响,尽量按照地理核心概念去划分设计的教学内容。

(二)融合的具体操作

本人在高三物化地组合班上了一节题为《热力环流》的高三跨学科融合尝试课,学案见附件一。选择物化地组合班级是考量到热力环流中涉及到物理学和化学知识,学生对这些学科比较熟悉。作为高三学生,物理化学等学科的知识储备较为完善,更容易适应跨学科课堂操作。这次以校内同课异构公开课的形式,课后学生和听课老师们有很大反响,我把一些做法提炼如下。

1、地理课堂的跨学科融合

选题方面:高三开学一个月,结合教学进度,内容选择大气部分。纵观地理的核心知识,大气的运动是学生非常难理解和实际应用的。大气运动内容抽象,大气运动涉及的物理学原理多,甚至地理的核心概念也是物理学的概念,如:气压是属于物理学中力学分支的重要概念。大气部分很适合开展跨学科教学,也为了探求攻克这个教学难点的方法。本人对教学内容进行了重组和筛选,只选择了热力环流中气压、等压面这两个基本概念,以及湖陆风(海陆风)季风这个内容。保证做到一节课内容完整,讲练结合。同时选取了2022 年全国乙卷第10 题作为例题,提升讲练与高考的衔接。这样的操作,也模仿高考题中常用的:提出新概念(其他学科的),理解概念后,利用材料去解决实际地理问题的做法。

情境方面:不必追求情境上全面深度的融合,情境中渗透跨学科的内容,更加容易操作。本人在本课设计之初,想设计一个从头到尾深度融合物理 的案例。从工业上热力环流的应用(风冷塔)着手设计物理与地理的融合案例。但地理老师对工 缺乏相关的专业知识,看不懂论文等材料,更难设计出比较满意的学案。 可以转变思路, 在常规的地 情境下, 融合物理知识。这样情境设计更容易操作,不需要耗费大量精力去学习新的其他学科的知识,节省宝贵的备课时间。避免出现其他学科的知识性错误。

内容方面:在热力环流的教学内容中,有两个重要的概念——大气压和等压面。这两个概念就是物理学的概念,由物理老师从物理的角度解析更加科学和精准。配套习题中涉及孔明灯,有一道高考物理题考查孔明灯中流进与流出气体的计算,我顺势将它设计成情境问题,自然成学科融合。筛选跨学科内容和习题要咨询相关学科教师,清楚插入内容学生是否学习过,是否与学生现时学习模块相关。跨学科学案设计尽量跟学生现时的该学科的学习内容相关,以免因没学过或遗忘而在课堂上花费较长时间铺垫讲解。本次授课班级高三物化地组合班,学生在初中已学过热力学原理,对压强方面知识非常熟悉,课堂讲解顺畅。因一节课需要完成两个学科的教学任务,教学容量比正常一节课少,需要精选教学内容。最好能选择与另一个学科能自然融合的相关部分讲解,这样课程设计较自然流畅。

形式方面:本次公开课采用两位老师共同授课的形式 课件是地理老师制作,嵌入物理相关的部分(物理老师审阅),物理老师主要采用板书 尝试进行说明,对共同授课的老师进行介绍。课堂中地理老师是主导, 讲解。两个老师在课前需要及时沟通好上课的过程环节,熟悉每个流程。 么程度,讲多久。上课讲解的时间把控变成两个老师协调完成,这需要充分的课前沟通和交流。 老师讲完后,另一个老师需要对前一个老师的讲解有个过渡衔接,不要太生硬。

2、地理试题的跨学科融合

2023 年至2025 年广东高考地理试题,都有涉及跨学科融合。2023 年“露点温度”,2024 年“硫酸钠水合反应,芒硝脱水反应”,2025 年“露点温度”“戏剧文化村”,形式基本是在材料中提供新的概念,结合其他的地理信息(文字和各种地理图像),考察学生对材料中新概念的理解和应用其解决实际地理问题的能力。在日常的试题编排中,可适当采用类似的题型。在原创题的创设中,可以尝试各个学科的融合。

地理试题的跨学科融合,需要注意以下几点:

试题需要有“地理味”,不能一味追求跨学科,喧宾夺主,丧失了地理考题本身的作用。地理知识是主线,需要以地理基本原理,核心知识为支撑,其他学科知识是背景信息。跨学科的地理试题仍需要以地理核心素养(区域认知、综合思维、人地协调观、地理实践力)为基础。

跨学科融合只是地理试题中的一小部分,其难度应该基于学生的已有基础,如初中或者高一分科前已经学习过的范围,避免超出学生的知识储备。同时尽量兼顾各种版本的教材,选择共有的基础知识点(如核心原理)进行跨学科试题命制。

创设跨学科融合试题,需要尽量平衡各科,兼顾公平。既有涉及物化生等理科学科,也可以涉及政史美术等学科。在创设试题中,需要注意地理问题与跨学科内容之间的逻辑关联,避免生搬硬套。通过创设情境进行跨学科融合,可以让学生更好体会知识的关联性和实用性。

四、结论与建议

(一)结论

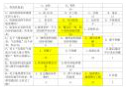

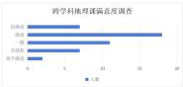

1、在本次跨学科公开课后,本人对班级同学进行了全班的问卷调查(见附录二),发放问卷51 份,收回有效问卷45 份,回收率 88.2% 。通过统计,调查问卷结果如下表。本次调查对象是男生为主的样本。对于本节跨学科课程,学生普遍可以接受这样两个老师切换讲课的方式。本课对于气压和等压面两个重要概念的解读有效。各个层次的学生都对地理课上做物理题没有心理准备,甚至有抵触心理。也可能是该学生物理这科存在学习困难,加上地理的情境材料,更加难以解答。对于本次跨学科地理课的有效性方面,认为单纯地理课更有效的人数略高于认为跨学科地理课更有效的人数。根据学生填写答案,说明学生对于跨学科地理课比较有新鲜感,上课能集中注意力,主观认为听课效率更高。学生普遍认为出现其他科的知识,可以用插入视频图片等形式。结合学生的填写内容,学生认为本课存在以下问题:两个老师切换讲课,学生思维容易中断、或思维太跳跃;物理老师太闲;物理老师讲太久,太生硬;不是长久之计,不可能长期找两个老师同时上课;课堂上地理知识涵盖太少。

2、综合整份问卷,学生满意度较高。

(二)建议

跨学科融合授课,是一个大胆的尝试,尝试就是为了后继的完善和提升,让这样的课程成为真正的课堂效率高,教学效果好,提升学生综合额能力的课堂。经过这次尝试,我对地理教学中跨学科融合有以下建议:

1、跨学科课程,最好的形式是地理教师请教相关的学科教师,做好跨学科知识点的储备,全程地理教师授课。如果地理教师难以说明白该知识点,可以采用邀请科任老 解或者网上寻找视频讲解(给该科老师提前审阅,以免出现知识性错误)的方式。 避免该科 来的时间不可控,效果不可控。学生在课堂上是极少遇到两个学科的融合,一开始他们不知所措。加上上课的时候,两个老师的切换,学生在情感上需要接受这样的转变,对教学会产生一些冲击。如果确实需要另一个学科老师出现,尽量减少老师切换的次数,尽量用学生现在该学科的老师,学生可能更好接受。

2、关于课堂教学方面,教师觉得教学设计的情境很好,但学生学习效果却不能确定。学生对于一境到底的课堂不适应,课堂反映比平时差。建议平时课堂中可适当增加跨学科设计。增强学生对情境类题目的接受程度,也提升他们的自信。

3、在教学评价方面,现时缺乏跨学科教学评价体系,只能评价本学科的学习效果,学生的综合能力难以精准测量。这些需要后继继续研究。课后跨学科习题的制作需要花费大量精力去确认科学性,需教师投入大量时间。建议以备课组的形式,分工合作,减轻个人负担,也能保证质量。

【参考文献】

[1] 中华人民共和国教育部制定 普通高中课程标准:(2017 版2020 年修订).北京:人民教育出版社

[2] 程益贵.学科教学指南 高中地理.广东高等教育出版社

附录:

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)