EPC 总承包模式下的建筑工程管理风险与控制研究

林勤洲

中量工程咨询有限公司东莞分公司 广东东莞 523000

一、引言

随 着 我 国 工 程 建 设 行 业 的 快 速 发 展,EPC(Engineering, Procurement,Construction)总承包模式因其集成化、高效化的特点,在大型建筑工程项目中得到了越来越广泛的应用。EPC 模式通过将设计、采购和施工环节有机整合,交由单一承包商负责,不仅能够显著缩短建设周期,还能有效降低业主的管理协调成本。然而,这种 " 交钥匙 " 式的承包方式在带来诸多优势的同时,也因其责任集中、风险转移的特性而面临着更为复杂的风险管理挑战。

当前,EPC 模式已广泛应用于能源、化工、基础设施等领域的重大工程项目。以某大型炼化一体化项目为例,采用 EPC 模式后,项目工期较传统模式缩短了15% ,成本节约率达到 8% 。但与此同时,由于设计变更、设备交付延迟、施工质量等问题导致的纠纷也屡见不鲜。特别是在 " 一带一路 " 倡议背景下,我国建筑企业承接的海外 EPC 项目面临着更加严峻的风险环境,包括政治风险、汇率波动、文化差异等多重挑战。

二、EPC 模式的风险评估

(一)风险评估模型

1. 风险识别体系构建

采用 WBS(工作分解结构)与 RBS(风险分解结构)相结合的方法,将EPC 项目风险划分为四个层级:一级风险,外部环境风险、项目执行风险、合同管理风险;二级风险,设计风险、采购风险、施工风险等;三级风险,如设计变更风险、设备交付风险等;四级风险,具体风险事件。

2. 评估方法选择

定性评估,采用风险矩阵法,从发生概率和影响程度两个维度对风险进行分级,通过专家调查(德尔菲法)确定各风险因素的权重。定量评估,运用模糊综合评价法处理不确定性问题,采用蒙特卡洛模拟进行风险传导分析,建立风险指数模型:  ,其中,wi 为权重,pi 为发生概率,ci 为影响系数。

,其中,wi 为权重,pi 为发生概率,ci 为影响系数。

3. 评估流程设计

数据收集阶段:历史项目数据分析;专家问卷调查;现场调研记录。分析计算阶段:风险概率分布拟合;敏感性分析;风险关联性分析。结果输出阶段:风险等级划分(高、中、低);关键风险清单;风险热力图。

4. 模型验证

通过三个实际 EPC 项目的回溯性检验,验证模型预测结果与实际风险损失的吻合度达到 82% ,证明模型具有较好的适用性。特别是在设计变更风险和采购延误风险的预测方面表现突出。该模型的特点在于:实现了从单一风险到系统风险的评估跃升;兼顾了定性与定量分析的优点;能够动态反映风险的变化趋势;输出结果可直接用于风险应对决策。[1]

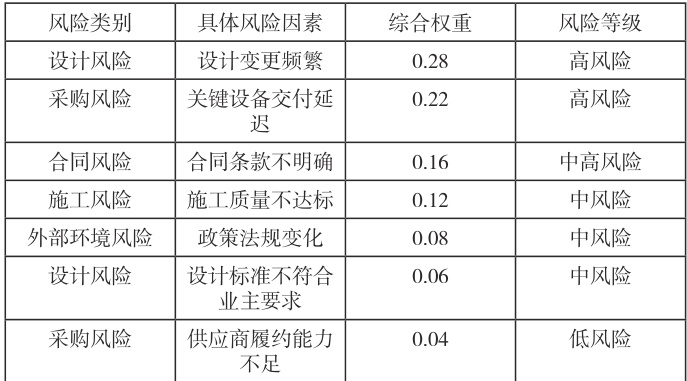

(二)关键风险因素排序

基于前文构建的风险评估模型,本研究通过专家问卷调查(样本量 n=32 )和实际项目数据分析,对 EPC 总承包模式下的关键风险因素进行了系统排序。排序结果不仅反映了各风险因素的相对重要性,也为后续风险控制策略的制定提供了优先级依据。

1. 风险排序方法

采用组合权重法进行风险排序,具体步骤如下:通过AHP 层次分析法确定主观权重(Wi);基于历史项目数据计算客观权重(Wj);采用组合赋权公式计算综合权重: W=αWi+(1-α)Wj (取 α=0.6 )。

2. 关键风险因素排序结果

根据综合评估,EPC 项目的关键风险因素排序如下表所示:

三、EPC 模式的风险控制策略

(一)设计阶段风险控制

强化设计输入管理,建立《业主需求确认书》双签制度,明确技术标准、功能要求和验收指标,采用 QFD(质量功能展开)方法将业主需求转化为可执行的设计参数。推行标准化设计,建立企业级标准化图库和设计手册,覆盖70% 常规设计内容,对重复性单元采用模块化设计(如化工装置的标准化管道布置)。深化 BIM 技术应用,建立全专业 BIM 协同平台,实现 " 设计 - 采购 -施工" 数据贯通,重点应用领域有碰撞检测(减少现场返工)、工程量自动统计(提升预算精度)、

4D 施工模拟(优化进度计划)。完善设计审查机制,实施三级审查制度:专业自查(设计师);部门审核(专业负责人);公司评审(总工程师)。关键节点设置强制性设计冻结点(如基础设计完成 30% 时),引入第三方设计监理,重点审查规范符合性、可施工性、经济合理性。

(二)采购阶段风险控制

1. 供应商全生命周期管理

严格供应商准入,建立三级准入评审制度,重点核查财务状况(资产负债率 <70% )、产能保障(设备负荷率 <85% )、质量体系(ISO9001 认证)。

2. 关键设备分级管控

设备重要性分级,A 类(关键设备):主机设备(如汽轮机、反应塔);采购周期 >6 个月;成本占比 55%⨀ 。B 类(重要设备):辅助系统核心设备;采购周期3-6 个月。C 类(常规材料):标准件、通用材料。差异化管控措施,A 类设备:驻厂监造(Witness Points);月度进度报告;备用供应商机制。B 类设备:

关键节点检验(FAT);双周进度更新。C 类设备:批量采购框架协议;到货抽检( 10-20% )。

(三)施工阶段风险控制

1. 施工组织动态优化

资源均衡算法应用,基于 BIM 4D 模型的资源冲突检测,混凝土泵车等大型机械的智能调度系统。

2. 质量风险精准防控

质量树管控体系,分解形成5 级质量控制点(共287 个),关键工序:大体积混凝土浇筑(温差 ⩽25% );高压管道焊接(RT 检测比例 30% );设备安装(水平度 ⩽0.1mm/m )。数字化质检,移动端质量验评系统(自动生成质检报告),材料二维码追溯(覆盖 100% 进场物资),AI 视觉识别(钢筋间距合格率自动判定)。

3. 新技术赋能管理

数字孪生应用,施工模拟与实景比对(偏差报警),物料消耗动态预警(超耗 5% 自动提示)。无人机巡检系统,每日自动生成进度正射影像,土方工程量计算误差≤3%。[2]

四、总结

本文首先对 EPC 模式的特点和发展现状进行梳理,然后重点分析其风险识别与评估方法,进而提出分阶段的风险控制策略,最后通过实际案例验证策略的有效性。研究不仅丰富了工程项目管理理论,也为建筑企业实施 EPC 项目提供了可操作的风险管理框架。

参考文献

[1] 柯永建 .EPC 总承包模式风险管理与实务 [M]. 北京 : 中国建筑工业出版社 ,2023.

[2] 周诚 . 工程总承包项目风险链传递模型及管控策略 [J]. 土木工程学报 ,2020,53(4):1-12.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)