中高职贯通教育教师教研联合体的理论模型与实践路径研究

徐焱鑫

上海东海职业技术学院 上海 200241

1 引言:贯通教育中教研联合体的战略价值

中高职贯通教育作为现代职业教育体系建设的核心环节,肩负着培养高素质技术技能人才的重要使命。然而,在实践过程中,由于学段分割、管理壁垒和资源分散等问题,贯通教育仍面临诸多结构性矛盾,严重制约了人才培养质量的提升。在此背景下,教师教研联合体(以下简称“联合体”)的构建,成为破解贯通教育困境、实现中高职深度衔接的关键突破口。目前贯通教育正面临着三重结构性矛盾:

(1)课程断层化

中职与高职在课程体系上长期存在目标割裂、内容重复的问题。以汽车运用与维修专业为例,据 2023 年职业教育质量报告显示,中职阶段的基础理论课程(如汽车构造、机械基础)与高职阶段的专业核心课程(如汽车电控技术、故障诊断)重叠率高达 42%,导致教学资源浪费,学生学习积极性受挫。此外,部分高职课程未能有效衔接中职基础,出现“陡坡效应”,学生转段后适应困难[1]。

中高职教师分属不同管理体系,跨校教研协作严重不足。调查数据显示,全国范围内中高职教师参与联合教研的比例不足 15%,教学标准、评价体系难以统一 [2]。例如,某省中职学校机械专业教师与对口高职院校的课程标准对接率仅为 28%,导致技能培养出现“中职练基础、高职再补基础”的怪圈。

(3)资源碎片化

实训设备、数字教学资源等硬件条件在中高职院校间分布不均,利用率普遍偏低 [3]。据统计,中职学校实训设备平均利用率不足40%,而高职院校因招生规模扩大面临资源紧张。校际资源共享机制缺失,进一步加剧了资源浪费与重复投入。

2 理论模型构建:基于系统协同的三维框架

系统协同理论源于赫尔曼·哈肯(Hermann Haken)的协同学,强调复杂系统中各子系统通过“序参量”(Order Parameter)的支配作用,从无序走向有序,最终实现整体效能的非线性跃迁[4]。

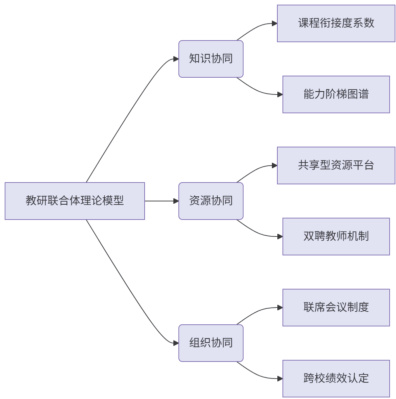

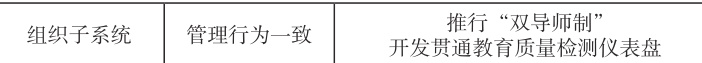

在职业教育领域,中高职贯通教育可视为一个由知识子系统(课程体系)、资源子系统(硬件与数据)、组织子系统(管理制度)构成的复杂系统。以职业能力标准作为其协同演化的核心序参量,牵引知识、资源、组织三子系统协同演化:

知识协同:对应课程体系的纵向衔接;

资源协同:体现硬件与数据的跨校流动;组织协同:保障管理制度与行为耦合。其模型设计如下图所示:

3 实践路径:四维驱动体系的落地策略

3.1 机制创新:破解”(1)责任共担机制

通过签订《联合体合作协议》,以法律文本形式固化中高职院校的协同责任。建议采用“中职: 高职=4:6”的权责比例:中职侧重基础技能培养(占40% 责任),负责基础课程开发、实训设备维护;

高职主导专业能力提升(占60% 责任),牵头制定转段标准、组织师资培训。

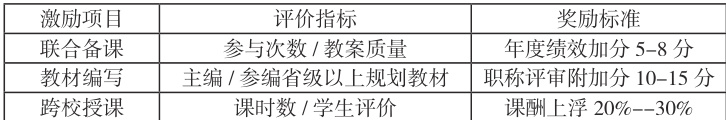

(2)动态激励机制设立“贯通教育专项绩效”体系,具体如表1 所示:

3.2 平台搭建:打破“信息孤岛”壁垒

(1)O2O 教研平台

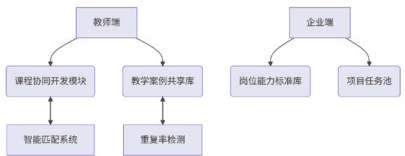

与两校合作的企业联合,线上建立“云教研社区”,线下开展轮岗培训。线上“云教研社区”功能架构如下图所示:

线下轮岗培训:实施“3 个月沉浸式轮岗”:第1 个月:参与企业生产流程,第2 个月:开发教学案例,第3 个月:联合修订课程标准。(2)资源图谱系统

基于知识图谱的技术实现路径:

数据层:抓取中高职课程大纲、教材分析层:红色预警区(重叠率>30%):如《Python 数据分析》在中高职出现42% 内容重复,蓝色提示区(空白区):如工业机器人数据分析在转段课程中缺失;应用层:自动生成课程置换建议(如用高职《Spark 数据分析》替换中职重复内容)

可视化呈现能力进阶路径

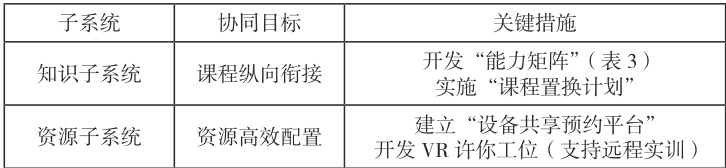

3.3 资源整合:激活”沉睡资产”价值建立三维协同实施框架,如表2 所示:

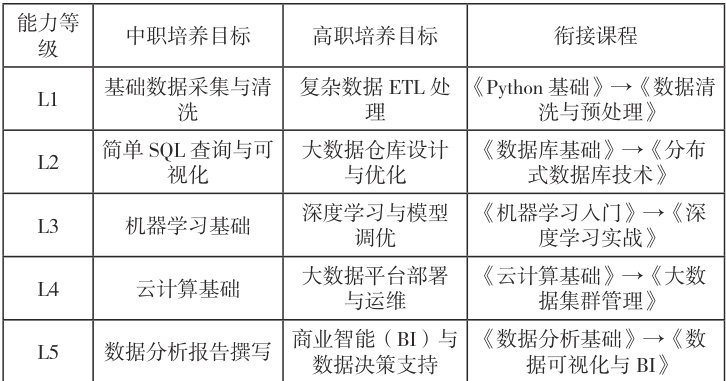

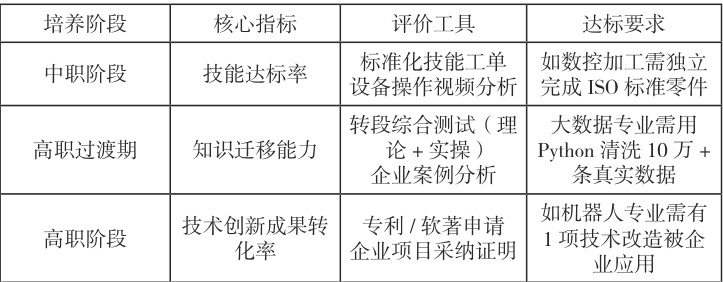

3.4 评价改革:构建”螺旋上升”质量环(1)多元评价主体协同机制打破传统单一学校评价模式,构建" 三方联动" 评价体系:企业深度参与(权重30%):大数据专业:邀请企业数据科学家参与项目答辩,评估数据建模的商业价值(如预测准确率、算法效率)。学校过程性评价(权重50%):中职阶段:采用" 技能闯关" 模块化考核(如大数据技术专业需通过10 个技能认证关卡);高职阶段:推行" 项目里程碑" 评审(如大数据技术专业需完成3 个真实数据分析项目)。第三方认证(权重20%):对接"1+X" 证书标准,要求转段学生必须获取初级职业资格证书(如大数据系统平台搭建与运维初级),高职毕业需达到中级以上。(2)阶梯式评价指标设计建立与职业能力等级相匹配的动态评价维度,具体如表4 所示:

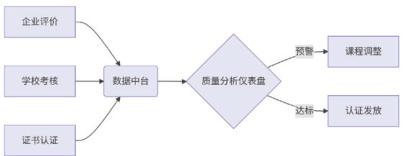

(3)质量监控闭环系统开发" 评价- 反馈- 改进" 动态质量环,如图3 所示:

其中:数据中台:聚合企业工单、实训记录、竞赛成绩等20+ 维度数据;

(4)行业适应性创新

动态调整机制:每年修订30% 评价指标(如新增"AI 伦理" 考核模块应对生成式AI 技术变革);

区域特色适配:长三角地区增加" 工业互联网平台应用" 评价维度。

4 结论与建议

教研联合体是贯通教育高质量发展的“毛细血管网”,其建设需把握三对关系:理论与实践的辩证统一:以能力阶梯为序参量驱动三协同,避免“模型空转”;供给与需求的动态平衡:依据产业技术迭代周期(如电子信息业≤2 年)调整课程模块;制度与文化的协同赋能:通过表彰“最美贯通教师”等符号实践强化身份认同。

未来方向:探索“教研联合体数字孪生系统”,基于大数据预警课程断层;深化“政- 校- 行- 企”四元治理模式,将联合体纳入产教融合城市试点核心指标。

参考文献

[1] 类型教育视域下中高职贯通培养质量提升路径初探[J]. 中国职业技术教育,2023.

[2] 系统协同理论下“中本贯通”一体化育人的框架与实践路径[J]. 职业教育研究,2025.

[3] 张志成. 中高职贯通模式下教师教研活动的联合开展 [J]. 江苏工程职业技术学院学报,2017.

[4] 陕西省中高职一体化系列教研活动启动 [N]. 中国教育报,2025-06-03.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)