人工智能赋能音乐教育

刘璐

来安县第四中学 239200

一、新课标视域下初中音乐教育的转型要求

1. 2022 版艺术课标的核心变革

- 从"知识本位"转向"素养导向",强调审美感知、创意实践等关键能力。- 新增"跨学科融合"要求,提倡运用现代信息技术。

- 教学评价更注重过程性、多元化。

2. 传统音乐教学的现实困境

- 班级授课制难以实现个性化指导。

- 乐器教学资源分布不均。

- 创造性活动设计缺乏技术支持。

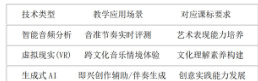

二、AI 辅助音乐教学的技术谱系与教育价值

1. 关键技术应用图谱

2. 教育价值重构

突破时空限制:AI 陪练系统实现24 小时器乐训练。数据驱动教学:学习分析技术精准诊断学生薄弱环节。文化传承创新:AI 民族音乐数据库助力传统音乐教学。三、实践案例:AI 与新课标要求的教学对接

1. 智能鉴赏教学案例

- 应用AIVA 等AI 作曲平台对比分析贝多芬与AI 生成作品- 实现课标"1-9 年级聆听中外经典作品"要求(新课标 P28)

教学案例《青春舞曲》创新课例设计

1.课例背景与新课标对应

- 作品价值

王洛宾改编的维吾尔族民歌,符合新课标"7-9 年级学习中国民族音乐代表作品"(新课标 P32)要求,蕴含节奏训练、民族文化理解等教学要素。

- 核心素养目标

审美感知:识别维吾尔族音乐特有的切分节奏。

艺术表现:完成二声部轮唱创编。

文化理解:探究"青春易逝"主题的跨文化表达。

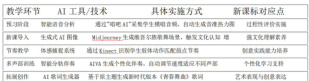

AI 技术应用矩阵-教学片段实录

片段1:AI 辅助节奏突破1.教师使用 Rhythm Trainer AI 呈现原曲典型节奏型。2.学生通过智能鼓垫交互练习,系统实时显示准确率。3.针对错误率>30%的学生,自动推送维吾尔族手鼓游戏化练习。

片段2:跨文化对比教学

1. 播放AI 分析生成的频谱对比图:

- 维吾尔族原版(突出热瓦普音色)

- 交响乐改编版(突出弦乐频段)

2. 引导学生讨论:"哪种音色更符合'青春易逝'的主题表达?"

- 教学效果评估

1.数据化成果

- 85%学生通过AI 纠错系统掌握切分节奏

- 智能评价系统显示文化理解维度平均提升 42%

2.质性反馈

"AI 生成的节奏游戏让我发现维吾尔族音乐其实很潮"——学生访谈记录。

"技术帮助我更精准定位学生的音程问题"——教师反思日志

个性化声乐训练系统

-实践反思与建议

1.技术适配原则

- 避免过度依赖AI 示范,保持教师范唱的人文温度。

- 民族音乐教学需配合实物乐器(如提供真实手鼓触摸体验)。

2.优化方向

- 开发专用于民族音乐分析的AI 模型(如识别"木卡姆"特有音阶)

- 构建丝绸之路音乐文化VR 体验库。

四、理性审视:AI 应用的边界与伦理

1. 需要警惕的误区

- 技术至上主义:AI 不能替代情感性音乐体验。

- 数据隐私风险:学生声纹信息保护问题。

2. 教师角色转型

- 从技术操作者转变为教学设计师。

- 保持人文关怀的"不可替代性"(引用杜威教育哲学观点)。

五、发展建议与未来展望

1. 区域推进策略

- 建立AI 音乐教学资源公共服务平台(建立智能资料库、虚拟教学助手、教研支持)。

- 开展教师"智能教育素养"专项培训。

2. 技术进化方向

- 情感计算技术在音乐情绪识别中的应用。

- 元宇宙场景下的协同音乐创作空间。

结语

AI 与音乐教育的融合绝非简单技术叠加,而是教育范式的深层变革。只有坚持"以美育人"的根本宗旨,才

能使技术真正服务于学生艺术素养的全面发展。

参考文献

[1] 教育部.义务教育艺术课程标准(2022 年版)[S].北京师范大学出版社,2022.

[2] 李政涛.AI 时代的教育变革[M].华东师范大学出版社,2023.

[3] 帕斯卡尔·兰伯顿.人工智能与音乐教育[J].国际音乐教育研究,2023(2).

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)