重大网络谣言的传播规律与多部门联合辟谣机制优化研究

张晶晶

钟祥市互联网信息中心 湖北省荆门市钟祥市 431900

第54 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2024 年6 月,我国网民规模近 11 亿人(10.9967 亿人),互联网普及率达 78.0% 。[1]随着大数据、人工智能、5G 等新技术的迅猛发展,未来的网络谣言将更具迷惑性和破坏力,互联网日渐成为了谣言滋生与传播的“温床”。其中,重大网络谣言因涉及公共安全、公共卫生、自然灾害等敏感领域,一旦失控传播,所造成的负面社会影响往往是难以估量的。尽管相关部门在近年来持续开展辟谣工作、积极作为,但形势仍不容乐观。探究重大网络谣言的传播规律与多部门联合辟谣机制优化,旨在从对重大网络谣言的传播规律的系统中,挖掘关键传播节点与演化路径,并以此为基础,重点研究如何优化多部门联合辟谣机制,着力提升信息共享效率、发布流程效能与智能化监测水平。

一、重大网络谣言的传播规律分析

1. 重大网络谣言的传播主体特征

从整体来看,重大网络谣言的传播主体呈现多元性与复杂性交织的特点,具体体现在以下几点:一是来源的隐匿性与模糊性。一般来说,谣言的初始发布者往往会利用虚拟网络身份,刻意隐藏真实身份,重大网络谣言溯源难度大;二是传播者动机复杂多样。传播者可能出于吸引流量、博取关注等经济利益驱动,或单纯为了诋毁他人、制造恐慌,亦或仅仅为宣泄情绪、猎奇心理、信息甄别能力不足而无意转发,都将加剧重大网络谣言的危害性;三是传播主体层级构成对舆论管控带来了直接挑战。在传播重大网络谣言的群体中,既有少数有意制造、恶意扩散谣言的核心节点,也包括了大量在信息不对称情况下被动接收并二次传播的普通网民,以及有一定影响力的网络意见领袖(KOL)。复杂主体对舆情管控工作带来了更大压力,既要追查打击隐匿的恶意源头,又要能快速阻断海量普通用户的非恶意扩散,还要特别关注大V 转发的巨大影响。

2. 重大网络谣言的传播渠道特性

当前,重大网络谣言的传播高度依赖现代互联网信息传播渠道,且表现出鲜明特性:一是多平台联动与跨渠道共振。重大网络谣言的传播往往不局限于单一平台,一般在微博、微信、短视频平台等社交媒体,微信群、QQ 群等即时通讯工具,以及网络论坛、新闻评论区等多种渠道间快速交叉传播、相互印证;二是传播速度呈现裂变式与指数级增长。依托社交网络的强连接性和即时通讯工具的私密群组传播,重大网络谣言传播能点对点、圈群化的高效渗透,且扩散速度远超传统媒体时代;[2]三是算法推荐技术的潜在助推作用。基于用户兴趣、热度的内容推荐算法在社交媒体平台上广泛存在着,在这一技术的加持下,一些耸人听闻、情绪化的谣言内容可能会在无意间推送给更多潜在受众。

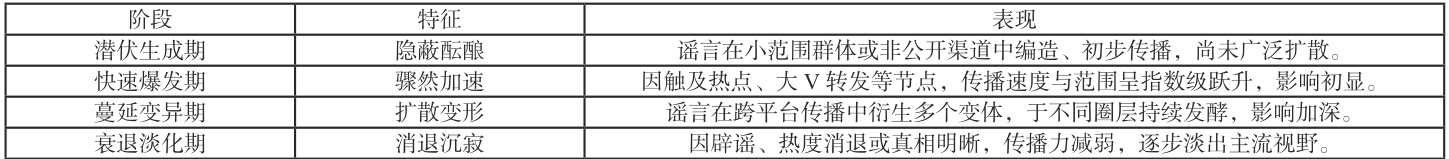

3. 重大网络谣言的传播过程阶段划分

重大网络谣言的传播并不是杂乱无章的,其生命周期普遍存在一个动态演进的轨迹,可划分为四个主要阶段,具体如表1.3.1 所示。

表1.3.1 重大网络谣言的传播过程阶段划分

二、多部门联合辟谣机制的优化路径

1. 强化协同联动,构建信息共享高效网络

要完善多部门联合辟谣机制,首要之务,在于建立起常态化的跨部门协作制度,明确网信、公安、卫健、应急、市场监管等部门的职责分工与协作流程,并设立固定联络渠道与联合办公机制,以确保日常沟通顺畅。[3] 在网络谣言与舆情管控的大框架下,强化协同联动还要把舆情管控的长效机制融入其中,建立起常态化的舆情风险评估与预警更新机制,以确保在日常工作中能做到提前、准确识别可能引发谣言的风险点。此外,针对不同性质、级别、领域的重大网络谣言,还应启动相应层级的部门联动,强化与主流媒体、互联网平台、专业机构的协同,最终打造起覆盖谣言发现、核查、处置、传播全链条的协同生态。

2. 优化发布流程,确保辟谣信息及时精准传播

基于提升辟谣时效性与公信力的需求,还需要进一步优化发布流程、实现全流程管理。具体分为以下三个阶段: ① 前端预警监测环节要前移,将前端工作与舆情监测的大数据分析进行结合,利用利用舆情监测数据中的高频敏感词汇、热点话题等,快速、精准识别潜在谣言; ② 中端核查环节要高效协同,建立联合核查任务快速分发与结果集中反馈机制,可以参考舆情管控中对舆情事件处置的分级分类标准,进一步细化不同谣言核查的优先级、反馈要求,以保障辟谣信息能始终、高效服务于舆情引导;[4] ③ 后端发布环节要规范统一,设立权威的联合辟谣信息出口,并制定涵盖谣言内容、事实真相、科学依据、发布主体等要素的标准化的辟谣信息模板。

3. 借力技术支撑,提升谣言监测与辟谣智能化水平

技术赋能是数字时代背景下油画多部门联合辟谣机制、应对海量信息的必然选择。在大数据分析技术支持下,升级智能化谣言监测系统,能够实现对全网多平台信息的自动化抓取、语义识别、热点追踪,在系统中可以接入舆情监测的情感分析模块,用以准确把握网民对谣言、辟谣信息的情感倾向,以便后续及时调整辟谣策略;此外,还需要在整合律法规、科学知识库、公开政务数据等权威数据库的基础上,开发智能化辅助核查工具,以便为核查人员提供信息快速检索、比对、验证支持,进一步提高核查效率。

结语

从本质上来说,重大网络谣言得以传播、演化,是部分群体猎奇心理与不良信息供给方逐利动机相互交织,以及网络平台监管缺位、信息传播碎片化特征共同作用下的结果。基于此,对重大网络谣言的治理也需要持续关注相关传播环境的变化与各利益主体,不断迭代优化协同机制、深化技术应用,强化源头防控与过程阻断能力,并最终落脚在切实维护网络空间的清朗环境与社会大局的和谐稳定上。

参考文献

[1] 中国互联网信息中心 . 中国互联网络发展状况统计报告(首页子栏目)[EB/OL].(2024-08-29)[2025-7-20].https://www.cnnic.cn/2024/0828/c208-11063.html.

[2] 鲁艳霞 , 黄川林 . 国内辟谣领域研究现状与趋势——基于CSSCI 期刊 (2007—2023 年 ) 的可视化分析 [J]. 知识管理论坛 , 2024,9 (04): 404-421.

[3] 柳晓康 . 基于辟谣机制的时滞网络谣言传播模型稳定性分析[J]. 新疆师范大学学报 ( 自然科学版 ), 2023, 42 (02): 49-56.

[4] 高晓波 , 田素美 . 媒介框架下重大疫情网络谣言的生成逻辑与传播规律 [J]. 教育传媒研究 , 2022, (05): 80-83.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)