结合大数据的自然资源空间分析与应用研究

马金荣

身份证号:320106197506063253

引言

随着全球人口的增加与资源的不断消耗,自然资源的合理利用与可持续发展已成为全球关注的重点问题。近年来,大数据技术的快速发展为自然资源的空间分析提供了新的可能性。通过对大规模、多元化数据的分析,能够深入揭示自然资源的分布特征、时空变化规律以及资源利用效率,为资源的科学管理和优化配置提供了重要支撑。空间分析作为研究自然资源分布与变化的关键工具,不仅帮助人们更加精准地认识资源的现状,还能够有效预测资源的未来变化趋势。在这一背景下,结合大数据技术的自然资源空间分析逐渐成为现代资源管理领域的重要研究方向,涵盖了从数据采集、处理到智能建模等多方面的技术创新,推动了自然资源管理与政策制定的科学化和精准化。

1 : 自然资源空间分析的理论基础

1.1 自然资源的空间特征与分类

自然资源在空间上的分布表现出高度的多样性和异质性特征。每种资源的空间分布不仅受自然因素的影响,还受到社会经济、政策导向等多重因素的作用。因此,对自然资源的科学分类与表征至关重要。合理的资源分类不仅有助于资源管理的精准性,也为资源的可持续利用提供了科学依据。在空间分析中,常见的资源分类方法包括基于地理特征、功能需求和可用性等维度的多种组合分类。通过这些分类方式,可以识别出自然资源分布的核心区域、关键变动区域及潜在利用空间。在大数据技术的支撑下,地理信息系统(GIS)为自然资源的空间分析提供了强大的技术支持。大数据能够突破传统数据处理的局限,从海量的数据中提取有价值的信息,帮助决策者更好地理解资源分布的空间特征与变化趋势[1]。

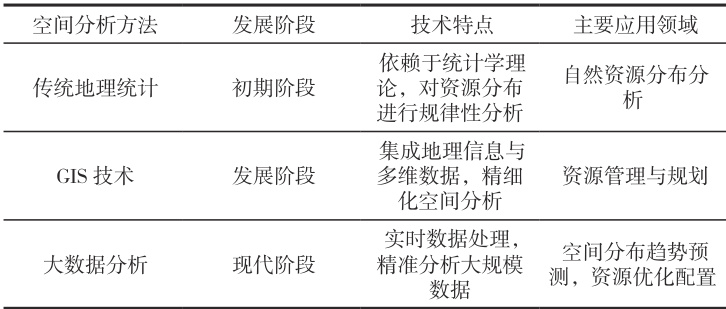

1.2 空间分析方法的发展与演变

随着科技的进步和数据处理技术的不断提升,空间分析方法经历了从传统的地理统计到现代 GIS 技术的逐步演变。传统的地理统计方法,主要依赖于统计学的基础理论,侧重于对自然资源分布的统计规律进行分析。然而,这些方法在处理大规模、高维度数据时表现出了较大的局限性。随着信息技术的快速发展,GIS(地理信息系统)技术逐渐成为空间分析的核心工具,能够在复杂地理环境中对自然资源进行更加精细的空间分析。GIS 通过整合地理信息与其他相关数据,能够全面反映资源的空间分布、变化趋势以及潜在的开发利用空间。

随着大数据技术的引入,空间分析方法进入了新的发展阶段。大数据技术不仅突破了传统空间分析中数据处理能力的瓶颈,而且可以实时获取和处理来自各个领域的数据,为空间分析提供了更加全面和精准的支持。例如,通过多源数据的整合,可以为土地资源、矿产资源、水资源等的空间分布提供更为全面的信息,并能够进行更细致的变化趋势分析。这些技术的应用大大提高了资源管理和规划的科学性和精确性。根据研究“大数据背景下国土空间规划和智慧城市建设分析”,在国土空间规划中,土地供需的矛盾和城市化进程中的空间需求变化得到了极大的关注,这种变化需要借助大数据和GIS 技术来进行动态调整和优化[2]。

通过这些发展和演变,空间分析方法的准确性和应用范围不断扩展,不仅为自然资源的合理配置提供了科学依据,还为智慧城市建设、土地管理等领域提供了决策支持。

2 : 大数据在自然资源空间分析中的关键技术

2.1 多源数据采集与整合技术

多源数据采集与整合技术的应用在自然资源的空间分析中,起到了极为关键的作用。随着遥感技术、传感器技术以及社交数据的不断发展和完善,这些多维度的信息来源逐渐成为构建全面自然资源数据库的基础。遥感数据提供了对大范围地理区域的实时监测,传感器数据则可获取更为精准的局部环境信息,而社交数据的利用则可为资源管理提供群众感知与反馈,三者相辅相成,形成了多源数据的融合效应。这种数据的整合不仅提高了数据的空间覆盖度,还增强了分析的时效性和准确性,为自然资源的全面评估提供了有力支持。正如文献中所述,传统的纸质档案和手工录入方式,在数据的时效性、完整性和共享性方面都存在明显不足,而依托大数据技术的数字化档案管理方式,不仅解决了这些问题,也为资源管理提供了更为高效的路径。

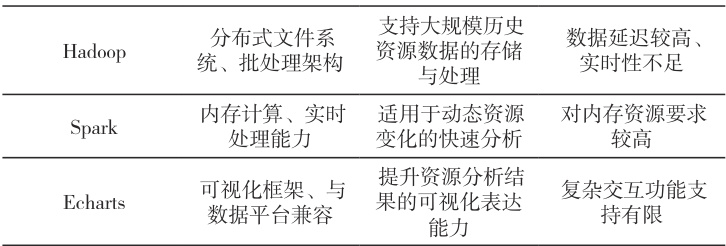

2.2 大数据处理与分析平台

在多源数据成功整合的基础上,如何高效地处理和分析海量自然资源数据,成为提升空间分析能力的关键。Hadoop 和 Spark 等大数据处理平台以其分布式存储和并行计算能力,为资源数据的快速处理提供了技术支撑。特别是在面向自然资源数据的结构复杂性和数据量激增问题时,这类平台通过多节点协同运算,显著提升了数据处理的效率和可扩展性。以Spark 为代表的内存计算框架,在执行大规模空间分析任务时表现出良好的实时响应能力,可支持对森林覆盖变化、水资源分布等动态过程的快速建模。通过构建统一的数据处理架构,不仅实现了数据处理流程的标准化,也为后续的空间建模与可视化打下基础。参考已有研究成果,为整合原国土、海洋、林业等多个部门的数据资源,设计统一的空间数据库管理平台和业务处理系统成为实现高效资源分析的关键路径[5]。

2.3 空间可视化与智能建模方法

在自然资源空间分析中,空间可视化与智能建模方法的应用越来越受到关注。通过图形化展示,能够使复杂的空间数据更加直观,便于分析人员快速理解资源的空间分布特征。结合机器学习技术,尤其是深度学习和神经网络算法,可以为空间分析模型提供更高的预测精度与智能化水平。例如,利用深度神经网络处理土地利用变化、森林覆盖度等空间数据,不仅能够揭示潜在的空间模式,还能为政策制定者提供更加精准的资源管理建议。随着 GPU加速技术的进步,机器学习模型在海量数据处理中的效率得到了显著提升。空间可视化结合智能建模,能够实现对动态变化的实时追踪,使得自然资源的时空演变规律更加清晰,帮助决策者在复杂环境下做出更加科学合理的资源配置决策。这些技术的结合不仅优化了自然资源管理的流程,也推动了空间分析方法的创新与发展。

3 : 自然资源空间分布与变化趋势分析

3.1 典型自然资源的空间分布特征

典型自然资源的空间分布特征具有显著的地域性差异。水资源在全球范围内的分布极为不均,部分地区如东南亚和南美洲水资源丰富,而中东、北非等地区则常面临水资源匮乏的问题。水资源的分布不仅受到地理条件的影响,还与气候变化、降水模式和水文地质特征密切相关。林业资源的分布与气候带、土壤类型和地形等因素息息相关,热带雨林集中在赤道附近的热带地区,而寒温带的森林资源则呈现较为局部的分布特点。土壤资源的空间分布与地形、气候及母质类型密切相关,不同土壤类型适应不同的植物生长需求,进而影响农业资源的布局与发展。通过空间分析方法,可以更为精准地刻画出这些资源的分布模式及其变化趋势,为资源管理和保护提供理论依据。

3.2 资源变化的时空演变规律

自然资源的时空演变规律主要受到自然因素和人类活动的双重影响。自然因素包括气候变化、地质运动、植被变化等,它们对资源的形成、分布和演化过程起着至关重要的作用。人类活动则通过土地利用变化、资源开发与利用、污染排放等手段,加速或改变自然资源的演化轨迹。例如,森林资源的变化不仅受到气候条件的影响,还受到人类砍伐、土地开垦等行为的驱动。水资源的时空变化规律亦与降水量、蒸发量以及水资源管理措施密切相关。随着全球气候变化加剧,某些地区的水资源正呈现出枯竭的趋势,而其他地区则可能面临过度开发的压力。此外,资源的时空演变不仅仅表现为物理空间的变化,还包括时间上的周期性波动与长远的趋势变化。因此,通过大数据技术手段对自然资源的时空变化进行监测与分析,能够为有效的资源管理与政策制定提供科学依据,帮助实现资源的可持续利用。

3.3 影响资源分布变化的关键因素

气候、政策与经济活动是自然资源分布变化的主要驱动因素。气候变化影响着降水、温度、风力等气象条件,从而直接决定了水资源、土壤肥力、植被覆盖等自然资源的可获得性和分布格局。全球气候变暖加剧了某些地区的干旱现象,同时也使得其他地区出现极端气候,进而影响了农业、渔业和森林资源的生产能力。政策导向则通过资源管理、保护和开发措施影响资源的利用方式与空间布局。政府在区域发展规划中采取的政策措施,如生态保护区的设立、资源开发的规范、环境保护法律的执行,都在一定程度上改变了资源的空间分布。此外,经济活动特别是工业化和城市化进程,直接导致了土地利用的变化,进而影响了资源的聚集或枯竭。例如,过度开采矿产资源或滥用水资源,通常会加剧局部资源的枯竭,反之,一些技术革新和绿色经济发展模式则可能缓解资源紧张的局面。

结束语

通过结合大数据技术进行空间分析,我们能够更好地理解自然资源的空间分布、变化趋势以及优化配置的可能性。这项研究不仅为自然资源的管理和利用提供了新的思路,也为相关领域的学术探索提供了实践经验。在研究过程中,我积累了大量宝贵的经验,特别是在多源数据整合、大数据处理和智能建模等方面,收获颇丰。自然资源空间分析的研究成果为政府及相关部门在资源管理、政策制定等方面提供了科学依据。在实际应用中,如何提升资源配置效率、优化管理模式,是一个需要持续探索的课题。而随着技术的不断发展,大数据和智能分析将继续在自然资源研究中发挥越来越重要的作用。希望本论文能够为后续研究者提供参考,并为自然资源的优化配置与可持续发展作出贡献。

参考文献

[1] 陈小瑜 . 基于大数据的地理信息系统数据处理技术分析 [J]. 电子技术 .2025, (01): 20

[2] 董晓翠 , 张馨月 , 马馥旋 . 大数据背景下国土空间规划和智慧城市建设分析 [J]. 智慧中国 .2025, (01): 151

[3] 霍景焕, 刘志友. 测绘地理信息技术在自然资源调查中的应用[J]. 北京测绘.2024, (12):111

[4] 林剑 . 大数据驱动的自然资源数字档案建设路径与实践探索 [J]. 办公自动化 .2024,(24): 76

[5] 季玉洁 , 李观石 , 唐天琪 . 基于 Echarts 的自然资源大数据可视化系统设计与实现 [J].无线互联科技 .2025, (07): 155

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)