论述引江济汉“荆楚安澜”现代水网调水骨干工程

余红枚

湖北省引江济汉工程管理局 湖北武汉 434000

0 引言

水利是经济社会发展的基础支撑,2014 年总书记提出了“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针,2021 年5 月南水北调后续工程高质量发展座谈会要求“要加快构建国家水网,十四五时期以全面提升水安全保障能力为目标,以优化水资源配置体系、完善流域防洪减灾体系为重点,统筹存量和增量,加强互联互通,加快构建国家水网主骨架和大动脉”。《湖北省流域综合治理和统筹发展规划纲要》里提出要以流域综合治理明确并守住安全底线,保障南水北调工程安全、供水安全和水质安全。湖北省第十二次党代会将“荆楚安澜”[1] 现代水网建设纳入省级战略部署,2022 年湖北省水利厅联合湖北省发展和改革委员会出台了《湖北省“荆楚安澜”现代水网规划纲要》,要求挖掘现有水源工程供水能力,最大能力发挥和提高工程的使用效率和效益,实现存量提质升级,明晰了引江济汉工程定位是实现“三江”水资源统筹配置的骨架工程之一,任务是“畅通长江与长湖、洪湖等水系连通通道,优化四湖地区水系连通格局,改善区域水生态环境,兼顾防洪排涝功能”,明确提出要求“对引江济汉工程进行挖潜,提升工程供水能力”。引江济汉工程作为南水北调中线一期汉江中下游四项治理工程之一和湖北省现代水网调水骨干工程,迫切需要立足流域整体,回应地方部门需求,优化水资源配置,为此,本文坚持问题导向和目标导向,在引江济汉工程历年运行管理经验基础上,结合引江济汉工程调水涉及各县市现状用水情况及用水需求,分析了引江济汉工程历年运行管理数据,就引江济汉工程供水能力和防洪减灾能力,更好地服务荆楚安澜现代水网,提出一些看法。

1 研究背景

引江济汉工程是南水北调中线一期汉江中下游四项治理工程之一 [2],也是我国现代最大的人工运河和湖北省最大的水资源配置工程。其主要任务是从长江上荆江河段附近引水至汉江兴隆河段,向汉江兴隆以下河段(含东荆河)补充因南水北调中线调水而减少的水量,同时改善该河段的生态、灌溉、供水和航运用水条件。工程位于江汉平原腹地,地跨荆州、荆门、潜江三市,干渠全长67.23公里,起于荆州市李埠镇长江左岸,止于潜江市高石碑镇汉江右岸,兼具通航功能,为限制性三级航道,可通行千吨级船舶。

引江济汉工程自 2014 年 9 月建成通水以来,工程总调水量383 亿立方米,在优化区域水资源配置、助力区域防汛抗旱等方面取得了显著成绩,先后获得了大禹奖、国家优质工程奖、水利部安全生产标准化一级单位等荣誉,通过了水利部调水工程标准化管理评价。2017 年、2018 年、2019 年连续三年助力江汉平原抗伏旱,2022 年助力湖北省抗击 1961 年有完整气象记录以来综合最强高温和近十年来最严重旱情,2023 年三次启动进口泵站机组应急调水保障汉江中下游农业灌溉。2024 年9 月25 日启动进口泵站应急调水5.1亿立方米。同时引江济汉工程利用拾桥河枢纽为长湖撇洪减压,助力湖北省战胜 2016 年特大洪水和 2020 年历史罕见汛情,为保障汉江中下游防洪、生态、供水和粮食安全做出了积极贡献,引江济汉工程已成为当地防洪安全阀、保护盾。

纵观引江济汉工程近 10 年的运行情况,引江济汉工程不仅在年均调水量、供水区域、防汛抗旱效益等方面发挥了原设计效益,而且还做出了原规划设想之外的贡献:一是增加了年均调水量。设计引江济汉工程年均引水量30.8 亿立方米,调度运行时统筹兼顾调水任务和地方需求,实际年均引水量达 35 亿立方米;二是扩大了供水区域。引江济汉工程原设计供水区主要是汉江下游和东荆河区域,实际供水范围新增了长湖周边各县市区域,尤其是向长湖补水后,通过拾桥河倒虹吸逆向输水保证了沙洋拾回桥镇、后港镇等多个乡镇的灌溉和供水;三是发挥了长湖撇洪效益。2016 年和 2020年工程利用拾桥河枢纽和高石碑枢纽为长湖撇洪,尤其 2020 年在省水利厅的正确领导下,通过汉江流域多个水利工程联合调度创造有利时机,科学利用拾桥河枢纽为长湖撇洪减压,战胜超保证洪水险情,化解了长湖分洪风险,引江济汉工程已成为当地防洪安全阀、保护盾。

2 当前面临的挑战

引江济汉工程从设计至今已有近 20 年,建成通水近 10 年,期间我国经济社会快速发展,地区经济总量、产业结构、城镇化、工业化和农业现代化水平不断提升。随着长江、汉江河势变化及地方防汛抗旱工作需求,引江济汉工程在完成调水任务、优化水资源配置要考量的因素较原设计时期发生较大变化。

2.1 水资源管理政策约束

总书记提出的十六字治水思路,明确要求通过最严格水资源管理制度来强化水资源管理。南水北调后续工程高质量发展座谈会要求继续科学推进实施调水工程,在全面加强节水、强化水资源刚性约束的前提下,统筹加强需求和供给管理。2021 年水利部印发了《水资源调度管理办法》,为规范水资源调度管理行为,实现有序调水提供了可靠保证。

2.2 需求变化

2.2.1 区域用水结构发生较大变化

随着产业结构调整、种植结构调整、生态流量、粮食安全要求等因素,引江济汉工程调水供水区生产、生活、灌溉、生态等需水量不断提高,比重也发生变化。以 2022 年为例,2022 年工程补长湖水量 4.38 亿立方米,占总补水量的 66% ,向东荆河补水量为 1.7亿立方米,仅占总补水量的 25% 。同时,据了解部分县市根据县内规划调整了区域水资源配置结构,如部分灌区水源调整到引江济汉工程供水区,县市内河道生态流量需求增加,沿线地方部门多次提出希望借助工程新增城镇供水备用水源等,调水需求时空分布上均有较大变化。

2.2.2 水资源需求增加

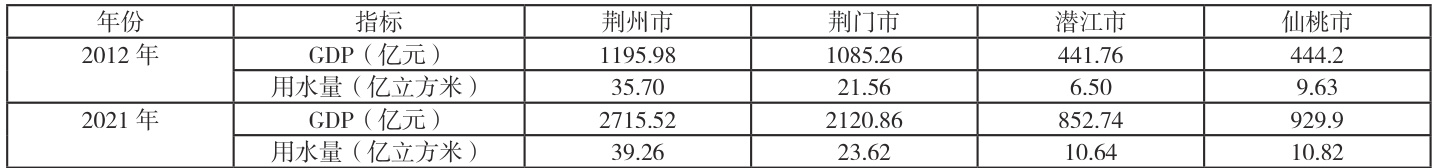

10 年来,引江济汉工程供水区域经济社会发展快,各县市人口、产业等方面均有较大发展,GDP 均增长 2~3 倍,需水量随之大大增加 [3]。2012 年全省总用水量为 299.29 亿立方米,2021 年为336.14 亿立方米(数据分别来自 2021 年和 2021 年湖北省水资源公报),增长 12% 。以荆州市为例,2012 年荆州市 GDP 为 1195.98 亿元,2021 年为 2715.52 亿元,增幅 130% 。2012 年荆州市总用水量为35.7 亿立方米,2021 年总用水量为 39.26 亿立方米,增幅 10% ,如表1 所示。

表1 工程供水区域(市级)2012 年、2021 年GDP、用水量表

注:GDP 数据来自 2012 年和2021 年湖北省统计年鉴,用水量数据来自 2012 年和 2021 年

湖北省水资源公报

2.2.3 生态用水提出新要求

随着长江大保护战略的实施,各县市人口增多和经济发展,汉江兴隆以下河段河道内生态用水、汉江分支东荆河的生态用水的需求不断加大,对流域内的城镇河湖生态补水的需求不断提升,尤其是春节等节假日期间,汉江下游在按照调水规程要求的流量时,水华风险仍然存在。同时枯水期虾稻共作、水产养殖带来了用水提前等,造成枯水期用水量大幅增加,进而导致枯水期需从汉江的引水量持续增加。此外,汉江河道下切后,汉江分支东荆河分流进水越加困难,如东荆河最小常年保持30 立方米/ 秒的生态流量方能保证水环境达标,间接对引江济汉工程调水提出了新要求。

2.3 河道水文形势发生明显变化

2.3.1 长江、汉江水位下降远超预期

按照引江济汉工程初步设计,引江济汉工程通过向汉江补水保证汉江仙桃段流量不低于 530 立方米每秒,降低汉江发生水华的概率。汉江梯级建设后河床下切超出预期,加之洪水期水量减少,水沙关系发生变化,引江济汉工程出口断面上游2.6 公里的兴隆枢纽在流量 500~800 立方米每秒时实测坝下水位较设计时下降近3 米。同时三峡水库自 2003 年蓄水运用以来,受清水下泄影响,加之上游三峡调度方式的变化,长江荆江河段河床下切远超预期,沙市站2008 年至 2022 年 6000 立方米每秒对应的枯水位下降约 3 米,现状枯水期大部分时段长江水位已经低于工程泵站最低运行水位,取水受到了极大的限制,特别是极端干旱时,易出现地方需求和工程调水能力不匹配问题。

2.3.2 防洪排涝功能发挥受限

引江济汉工程跨越湖北省江汉平原腹地四湖上区,长湖作为四湖流域上区的主要调蓄湖泊,处于江汉平原相对低洼地区,根据近几年防汛情况来看,长湖借助引江济汉工程撇洪需求明显,引江济汉工程设计时考虑了利用拾桥河枢纽为拾桥河撇洪,但未考虑直接为长湖撇洪减灾。

3 建议

聚焦中国式现代化湖北实践,紧紧围绕推动全省水利高质量发展,保障湖北水安全为目标,全面落实“四定四水”要求,以湖北省“十五五”重点专项规划(实施方案)清单为基础,按照“确有需要、生态安全、可以持续”的原则,着力提升水资源节约集约利用和均衡配置能力,确保防洪安全、供水安全、生态安全,为推动中国式现代化湖北实践、加快建成中部地区崛起重要战略支点提供坚实的水利保障和支撑。

3.1 增加年度调水量,调整用水结构

引江济汉工程多年平均调水量批复为 30.8 亿立方米,鉴于地方社会经济发展用水需求强烈,且工程引长江水济汉江或东荆河,最终汇入长江,本身不截留水量,建议增加年度调水量。汉江需水量取历年平均调水量 26.17 亿立方米,长湖东荆河需水量综合考虑东荆河枯水期生态流量、灌溉期加大流量及长湖周边新增用水需求,计算为 8.72 亿立方米,可得需水量为 34.89 亿立方米,即需在原设计调水量上增加4.09 亿立方米,更能满足地方发展要求。同时工程调水供水区实际新增了长湖周边,且用水量较大,为满足地区实际需求,建议工程调水供水区新增长湖周边县市,调整用水结构。

3.2 优化水量调配

工程可供水量首先必须同时满足汉江干流高石碑断面的基本需水要求(即:5 ~ 9 月为 800 立方米每秒,10 ~ 4 月为仙桃断面500 立方米每秒加高石碑至仙桃河道外需水流量,其中4 月和10 月最小流量不小于 600 立方米每秒,2 月、3 月当汉江有水华防控要求时需达到 947 立方米每秒以上)和东荆河的灌溉需水要求;其次在有富余的情况下,满足东荆河生态流量的需求,即20 立方米每秒;再次在有富余的情况下,满足工程沿线四湖流域对工程的补水需求(考虑长湖具备调蓄能力,年均补水量2720 万立方米)。

3.3 提高调度精准度

通过建立一体化感知系统、防汛抗旱精准预报及应急指挥调度系统,完善长江、汉江和四湖流域内水工程联合调度,提升调度决策水平。统筹长江、汉江、四湖流域水资源供需形势,结合 2024年水利部及省水利厅应急水量调度预案工作相关要求完善引江济汉工程调度规程,适当加大每年 11 月至次年 3 月闸门引水流量,降低高石碑出水闸开闸引水水位,引水到当前最需要、效益最大化的地区(汉江或长湖)。

3.4 应对长江汉江河道下切的工程措施

针对现状枯水期大部分时段长江水位已经低于引江济汉工程泵站最低运行水位,工程引水受到了极大的限制,亟须对引江济汉工程进水口进行改造整治,保证工程正常引水。拟从长江龙州垸取水口附近新建明渠 2km,新建 200m3/s 提水泵站 1 座,增加引江济汉工程引水能力,同时增建现有进水渠两岸防渗墙 5.2km,实施进水渠防渗工程,提升渠首防洪排涝能力。

3.5 提升工程防洪排涝的工程措施

实施拾桥河枢纽防洪治理工程,优化四湖地区水系连通格局,兼顾防洪排涝功能,对拾桥河下游泄洪闸和拾桥河倒虹吸采取增加消力池、海漫、防冲槽等工程措施。同时对引江济汉工程干渠拾桥河至高石碑段 23km 两岸渠堤加高 1.0~1.5m 以应对部分渠堤高程不足,在汉江水位略高的情况下,实施撇洪受限的情况。主要施工场地在引江济汉工程范围内,施工道路条件较好,施工工期的要求相对较松,施工过程中的各项措施均为常规措施,施工条件相对较为宽裕。现状基本无常住居民,涉及移民征地补偿较少。

参考文献:

[1]《湖北省“ 荆楚安澜” 现代水网规划纲要》

[2]《南水北调工程总体规划》

[3]《基于系统动力学的区域水资源优化配置研究》(水科学进展,2020)

[4]《南水北调中线工程对汉江中下游水文情势的影响》(水利学报,2021)

[5]《国家水网建设规划纲要》

[6] 《湖北省“ 十四五” 水利规划》

[7]《南水北调中线一期引江济汉工程初步设计报告》

[8]《南水北调中线一期引江济汉工程规模论证成果简述》

[9]《南水北调中线引江济汉工程泵装置的模型试验》

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)