高中地理研学旅行中地理问题发现与处理的策略研究

黄海军

华南师大附中汕尾学校 广东汕尾 516600

研学旅行是地理实践力培养的重要载体,但当前存在学生问题发现浅表化、处理方法单一等问题。本文基于建构主义学习理论,从学生认知水平、教师引导策略、环境典型性等维度解析影响因素,提出多维度观察、地理原理解析、成果可视化等实操策略,并通过实证案例验证其有效性,旨在为提升研学旅行的探究深度与教学质量提供参考。

一、地理问题发现的影响因素分析

(一)学生层面影响因素

地理认知水平构成问题发现的知识基座。当学生掌握“地形决定河流流向”“气候影响植被类型”等要素关联规律时,在研学现场观察到“背风坡反而比迎风坡植被更茂盛”的反常现象,便能迅速识别其中的认知冲突点。区域地理知识储备不足的学生,即使面对典型喀斯特地貌,也可能仅停留在“石头形状奇特”的表层描述,难以深入思考“溶洞形成与石灰岩成分、地下水作用的关系”。

观察能力是捕捉问题线索的技术支撑。规范的实地记录习惯——如用素描标注岩层走向、用温度计同步测量山谷不同海拔气温——能为后续问题分析提供完整数据链。部分学生因缺乏科学记录方法,在海岸地貌研学中仅拍摄海浪照片却未记录潮汐时间,导致无法关联“潮汐周期与沙滩沉积物分布”的潜在问题。

兴趣动机驱动持续探究行为。对古村落建筑感兴趣的学生,会主动观察“屋顶坡度与当地降水量的关系”;而对地质现象缺乏热情的学生,可能对丹霞地貌的色彩分层视而不见。这种内在驱动力的差异,直接导致问题发现数量与深度的显著分化。

(二)教师层面影响因素

教师的地理专业素养决定问题引导的精准度。区域地理知识扎实的教师,能在黄土高原研学中及时点拨“塬面形态与水土流失治理的关联性”;具备跨学科整合能力的教师,可结合化学知识解释“土壤 pH 值对植被分布的影响”。问题设计能力则体现在能否抛出“阶梯式追问”——从“为什么此处沙丘走向与盛行风向一致”到“沙丘移动速度如何影响周边农田”,层层递进的提问引导学生思维向纵深发展。

引导策略影响学生问题发现的自主性。过度控制的“填鸭式”指导(如直接告知“此处为断层构造”)会压缩学生独立思考空间;而开放式引导(如提问“观察两侧岩层的排列有何差异”)则鼓励自主发现。小组分工指导的合理性同样关键,将“数据测量”“现象描述”“文献查证”等任务明确分配,能避免部分学生因角色模糊而游离于问题探究之外。

组织协调能力为问题发现提供安全保障与时间统筹。高效的时间管理确保每个探究环节有充足观察时长,而突发天气下的备选方案(如雨天转为室内地质标本观察)则能维持研学节奏。这些隐性保障虽不直接参与问题生成,却构成问题发现的必要前提条件。

(三)环境层面影响因素

研学地点的典型性直接决定问题的可探究价值。黄土高原的千沟万壑地貌直观呈现水土流失问题,西双版纳雨林的垂直植被带清晰反映气候与生物的关联,这类具有鲜明地理特征的场景,天然蕴含丰富问题线索。相比之下,地理特征不突出的普通郊野公园,学生往往难以捕捉有深度的探究点。

任务设计的梯度设置影响问题发现的逻辑性。从“描述梯田形状”到“分析梯田对水土流失的减缓作用”再到“评估梯田农业的生态效益”,层层深入的问题链引导学生逐步构建系统认知。缺乏梯度的任务设计(如仅要求“记录所见景观”),易导致学生问题碎片化、缺乏关联性。

外部条件对问题发现的干扰程度相对有限。雨天虽限制户外观察,但可转为“降水对地表径流影响”的实时研究;交通延误虽压缩观察时间,但能引发“交通区位对区域发展影响”的延伸思考。这些变量可通过预案调整转化为探究资源,而非绝对阻碍。

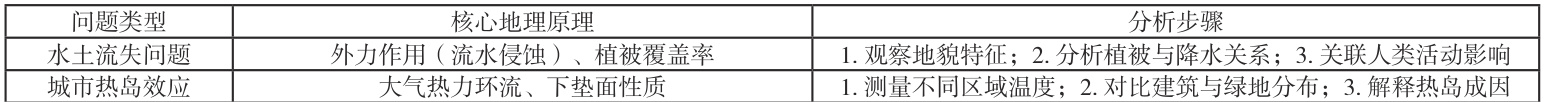

二、地理问题处理的策略构建

(一)问题识别阶段:观察与记录策略

“五感观察法”通过调动多维度感知通道捕捉地理现象细节。在花岗岩地貌研学中,视觉聚焦岩石节理走向与矿物晶体光泽,听觉辨识山谷风的日变化规律,触觉比较不同风化程度岩石的表面粗糙度,嗅觉捕捉植被腐烂与土壤酸碱度的关联气息,味觉感知矿泉水的矿物质差异。这种多模态感知能突破单一视觉观察的局限,如学生在云南石林研学中,通过触摸岩层表面的蜂窝状凹坑(触觉),结合观察到的降雨频率(视觉),更易发现“差异风化与降水强度的关系”问题。

地理日志记录需遵循“现象 - 数据 - 疑问”三维框架。规范格式应包含:日期与地点坐标、天气状况等基础信息;用文字描述(如“河床鹅卵石磨圆度高”)、素描图示(标注沙丘迎风坡坡度)、数据记录(如“土壤 pH 值 6.8”)等多元形式呈现观察结果;在“疑问栏”用疑问句明确待解决问题(如“为何背风坡沙丘坡度反而大于迎风坡?”)。信息筛选时可采用“关键特征优先法”,如海岸研学中重点记录潮汐周期与沙滩宽度变化的对应数据,暂时忽略与核心问题无关的游客活动现象。

(二)问题分析阶段:地理原理应用策略

要素关联法要求建立地理事物的网络化联系。分析某区域农业地域类型时,需同步考虑气候(热量 / 降水)、地形(坡度 / 土壤厚度)、水文(灌溉水源)等自然要素,以及市场距离、交通通达度等人文要素的叠加影响。例如,学生在江南水乡研学发现“稻田与鱼塘交错分布”现象,可通过绘制“气候(湿润)-地形(低洼)- 水文(河网密布)- 人类活动(基塘农业)”关联图,揭示各要素的因果链条。

区域对比法通过同类区域差异凸显问题本质。将我国西北荒漠化与非洲萨赫勒地区荒漠化并置分析,可发现前者以风力侵蚀为主、后者以流水侵蚀为主的成因差异;对比欧洲西部与北美五大湖工业区的衰落路径,能提炼“传统工业区转型”的共性规律与个性策略。多学科知识整合为深度分析提供工具,如用化学方程式解释喀斯特地貌中 CaCO3+H2O+CO2 ⇌ Ca(HCO3)2 的溶蚀过程,用物理学“流体力学”原理解释河谷横剖面的形成机制。

(三)问题解决阶段:探究与表达策略

小组合作探究实施“角色 - 责任 - 成果”三维分工。将 6 人小组划分为数据组(负责采集气温、土壤样本等定量信息)、文献组(查阅地方志、学术论文等二手资料)、分析组(整合数据与文献进行归因),各组每日进行 15 分钟数据共享会,如在黄土高原研学中,数据组发现“植被覆盖率每提高 10% ,水土流失量减少 15% ”的量化关系,文献组同步提供“当地退耕还林政策实施年限”资料,为分析组验证“人类活动对水土流失的干预效果”提供完整证据链。

成果表达突破传统报告形式,采用地理可视化语言。用 GIS 制作“某区域土地利用变化”动态地图,通过颜色梯度展示10 年间耕地向建设用地的转化过程;用3D 打印制作“褶皱山形成”模型,标注不同岩层的受力方向;创作“地貌演变”科普漫画,将“河口三角洲形成”过程转化为四格漫画故事。反思优化环节可采用“问题处理复盘表”,记录“未解决问题”(如“未能获取历史气象数据”)、“方法局限”(如“采样点数量不足”),为后续研学改进提供方向。

三、实践案例与效果评估

(一)案例设计与实施

高二年级在丹霞山世界地质公园开展为期两天的研学旅行,围绕“丹霞地貌形成与保护问题探究”主题构建三阶问题链。首日上午聚焦地貌特征识别,学生分组观察阳元石、锦江曲流等典型景观,用素描记录岩层颜色(以红色砂砾岩为主)、层理构造(水平层理与垂直节理并存)及地貌形态(顶平、身陡、麓缓的方山特征)。下午转入形成条件分析,教师提供当地地质年代简表与降水量数据,引导学生关联“沉积环境—地壳抬升—流水侵蚀”的演化过程,部分小组发现“岩壁凹穴分布高度与古水位线吻合”的关键线索。次日深入旅游开发矛盾探讨,学生走访景区管理处获取近五年游客量数据,实地测量观景台附近植被覆盖率变化,最终形成“蜂窝状风化与游客踩踏的关联性”“栈道建设对岩层稳定性的影响”等具体探究问题。分组任务采用 *4+X ”模式:4 个基础任务(地貌素描、岩石样本采集、访谈记录、数据统计)确保探究广度,X 项自选任务(如无人机航拍地貌演变模拟、制作保护宣传海报)满足个性化需求。

(二)效果评估与反思

问题发现能力呈现量级与质级双重提升。研学后人均提出问题 4.8 个,较之前增长 108.7% ,其中“为什么不同朝向的岩壁风化速度差异显著”“植被根系对减缓岩层崩塌的作用机制”等深层问题占比提升至 62% ,远超研学初期以“是什么”为主的描述性问题。地理实践力方面,5 分制评分中数据分析能力从 3.2 分升至4.5 分,学生能独立运用Excel 绘制“游客量—水土流失量”相关性图表,并用 GIS 叠加展示不同区域的保护优先级。团队协作效率提高, 90% 的小组能在 20分钟内完成任务分工,冲突解决时间缩短 40% 。

教师指导策略需优化:开放式提问(如“观察到的现象能否用课本理论完全解释”)比直接讲解更能激发探究欲,但部分学生因知识储备不足陷入思维停滞,需设计“原理提示卡”作为脚手架。时间分配存在前松后紧问题,地貌识别环节超时导致保护方案讨论仓促,后续可采用“倒计时提醒 + 任务优先级标注”方式改进。外部条件中突发暴雨虽干扰户外观察,却意外促成“短时强降水对坡面径流的影响”的生成性探究,提示教师需增强动态任务调整能力。

四、结语

高中地理研学旅行中地理问题的发现与处理,是连接课堂理论与真实世界的关键纽带。本文构建的“观察 - 分析 - 解决”三阶策略体系,通过多维度观察法激活问题线索,要素关联法深化原理应用,合作探究法促进成果转化,有效推动学生从“被动接受知识”向“主动建构认知”转变。这种以问题为导向的研学模式,不仅强化了地理实践力与区域认知素养,更培养了学生用综合思维审视人地关系的批判性思考能力,为核心素养落地提供了可操作的实践路径。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部. 普通高中地理课程标准(2017 年版2020 年修订)[S]. 北京:人民教育出版社,2020.

[2] 王民, 仲小敏. 地理研学旅行的理论与实践[M]. 北京:高等教育出版社,2019.

[3] 李家清. 地理学科核心素养的内涵与培养路径[J]. 课程·教材·教法,2016,(9):112-118.

[4] 中华人民共和国教育部 . 关于推进中小学生研学旅行的意见 [Z]. 教基一〔2016〕8 号,2016.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)