村庄绿化美化中病虫害综合防治体系构建及应用成效分析

陈伟国

磨憨镇城乡建设发展服务中心 云南勐腊 666308

村庄绿化是美丽乡村建设的重要内容,近年来广泛推进,显著改善了农村生态与人居环境。但随之而来的病虫害频发问题,严重影响绿化成效与财政效益。传统治理手段以喷药为主,存在治标不治本、环境污染等弊端,多数村庄还面临选种不当、管护薄弱等难题。为破解绿化“建而易毁”的困局,亟需构建科学、生态、系统的病虫害防治体系。本文从问题出发,提出综合治理方案,并通过案例验证其成效,旨在为村庄绿化长效管理提供理论与实践依据。

一、问题提出:村庄绿化“生长的隐患”

近年来,随着乡村振兴战略的深入实施,村庄绿化美化工程蓬勃开展,大量公共绿地、庭院绿化和道路绿化项目相继落地。绿化建设不仅提升了农村生态环境质量,也增强了村庄的整体美感与宜居性,成为衡量美丽乡村建设成果的重要指标之一。然而,伴随绿化范围扩大与植物种类日益增多,病虫害问题亦日益突出。调查显示,约 40% 以上的村庄绿化带在项目实施 1 年内出现不同程度的病虫害侵染,部分地区甚至发生植物大面积枯死现象,不仅严重破坏景观效果,也直接导致财政投入浪费和村民满意度下降。

这一“绿化成果易被病虫毁掉”的隐性问题,归因于以下几个方面:第一,植物种类选择不当,抗性差。在多数村庄绿化项目中,偏好使用观赏性强、成本低廉的速生树种(如红叶石楠、夹竹桃、香樟等),而忽视其对病虫害的易感性,导致“一种病虫蔓延一片”。第二,绿化结构单一,生态脆弱。绿地配置以单一树种、同龄同高为主,缺乏多样性与复层结构,生态稳定性差,难以抑制病虫害自然传播链。第三,养护力量不足,识别响应滞后。多数村庄无专职养护人员,村民识虫、防虫能力普遍较弱,发现病虫害时往往已扩散为片状灾害,错失最佳防治时机。第四,防控方式落后,环境风险高。部分地区仍沿用“广泛喷药”方式,不仅导致防治效果不佳,还造成药害、抗药性增强与环境污染,影响人畜健康。

病虫害问题不仅是绿化植物生长的“隐性杀手”,也是乡村绿化工程走向“建管分离”“后劲不足”的症结所在。若缺乏系统性的防治策略与动态响应机制,村庄绿化将陷入“建而毁、毁而补、补而再毁”的反复投入循环,严重阻碍绿化质量与生态功能的可持续提升。因此,如何在绿化建设推进的同时,同步构建一套适用于村庄环境的病虫害综合防治体系,实现从“经验应对”向“科学防控”的转变,已成为当前村庄绿化管理中的关键课题。

二、防治体系构建:以“生态优先”为导向

针对当前村庄绿化中病虫害频发、治理被动、成效不稳等问题,需构建一套以“生态优先、预防为主、多元融合、分级响应”为核心理念的系统性病虫害综合防治体系。该体系应具备“前期预防、中期控制、后期评估”三段闭环特征,并从四个维度构建起完整治理框架。

(一)科学选种与合理配置:筑牢“预防关”

绿化植物的抗性与结构配置,是病虫害发生风险的内在决定因素。建设之初应根据当地气候、土壤、水文条件科学选用适应性强、抗病虫能力高的乡土树种,如朴树、香泡、无患子、乌桕、枫香等,避免选用生长快但抗性差的经济性品种(如红叶石楠、夹竹桃)大面积栽植。同时应打破“整齐划一”的单一设计理念,提倡“乔木 + 灌木 + 地被”多层复合布局,通过不同植物高度、根系、生态功能互补,实现植物群落结构优化,提高系统稳定性与病虫自我调控能力。此外,在空间布局上,应结合村庄道路走向、水渠分布、风向和阳光通透性进行合理布植,减少封闭死角和通风阻滞区,预防病虫滋生。

(二)监测预警与信息反馈:建立“预警网”

病虫害防治关键在于早发现、早识别、早控制。建议构建“村级护绿员 + 乡镇林业技术员”协同机制,明确巡查人员责任网格,制定每月两次的巡检频率及重点植物类型监测清单。同时借助信息化手段,开发基于微信小程序的“虫情快报”模块,实现拍照上传、初步诊断、后台研判、专家反馈一体化服务,极大提高诊断准确性和处理效率。监测系统应分级响应:Ⅰ级预警(初见个体):信息登记,生态控制为主;Ⅱ级预警(片区扩散):多措并举,以物理与生物防治为主;Ⅲ级预警(成灾趋势):启动应急响应,可适当使用限量化学防治。所有巡查数据、预警记录应形成电子台账,并纳入年终绿化评估内容,便于长效跟踪与动态调整。

(三)综合防控与生态干预:突出“协同治”

不同于传统以药物为主的线性应对模式,村庄病虫害治理更需系统协调、多元融合。综合防控策略可分为四类措施:生态调控(基础):科学密植、季节性修剪、疏枝通风、轮作补植,改变小气候条件,阻断虫病适宜环境形成;物理防治(辅助):在重点区域布设诱虫黄板、杀虫灯、防虫网、刮树皮等措施,控制初始虫口数量;生物防治(主导):大力推广天敌昆虫如赤眼蜂、草蛉释放,使用白僵菌、苏云金杆菌等生物制剂,减少对农药的依赖;化学防治(兜底):坚持“禁广泛、控频次、用低毒”的用药原则,实行定点、定量、定时施药,对重要节点开展人工 + 机械相结合喷洒。该策略应围绕“生防为主、药防为辅”的技术路径展开,因地制宜制定植物类型与防治措施的匹配手册,提升防治精准度[1]。

(四)制度保障与应急联动:构建“执行链”

防治体系的有效运行,离不开制度支撑和组织配合。建议从以下几个方面着手构建制度执行链:建立工作机制:成立“村级绿化养护与防控小组”,由村干部牵头,明确岗位职责与操作流程;制定标准化手册:编制《村庄绿化病虫害防控指南》,明确监测频率、识别图谱、防控流程、药剂使用规范;配置物资与资金:设立专项病虫防治资金,用于采购诱虫设备、生物制剂、防治工具等,保障应急处置所需;设立联动机制:构建“村报—乡查—县技”的三级联动反馈通道,确保重大虫情在 48 小时内响应、72 小时内处置;实施动态评估:建立防控成效评估制度,每年开展两次综合绩效考核,与村级绿化养护考核、项目验收挂钩。通过制度化建设、标准化操作与应急化管理,确保防治体系“有章可循、有责可查、有力可控”。

三、治理路径实施:从“经验防治”迈向“科学防控”

要实现村庄绿化病虫害治理由“经验防治”向“科学防控”的转变,必须以系统化思维整合资源、标准化建设推动落地、数据化管理强化闭环、专业化培训提升能力。综合防治体系的落地实施,应从以下三个关键维度发力,确保治理模式可复制、可落地、可持续。

(一)治理模式标准化:制度嵌入绿化全流程

当前多数村庄病虫害防治仍处于“临时应对、被动治理”的低水平阶段,缺乏系统化、工程化管理。为解决这一问题,应将病虫害综合治理标准作为村庄绿化建设的重要组成部分,嵌入设计、施工、验收、运维四个关键环节:前期规划阶段:在项目可研与设计环节同步开展植物抗病性分析与虫情风险评估,明确提出选种搭配建议与布局优化方案;施工实施阶段:同步落实绿化设施预设,如预埋诱虫灯位、设置物理隔离带、布设种植间距网格,形成治理基础设施一体化建设;竣工验收阶段:验收标准中增设“病虫害防控准备度”指标,检查植物健康状态、防治设施配备与防控资料建档情况;后期养护阶段:将绿化病虫害日常管护任务纳入村级公共事务管理清单,执行“养护—监测—预警—响应”一体化闭环流程。通过制定地方性绿化病虫害防治标准文本,实现技术方案法制化、验收标准统一化、管理流程程序化,推动防控治理由“项目附属”向“核心环节”转变。

(二)人员培训常态化:构建基层技术支撑网络

基层养护人员是病虫害治理的第一道防线,其识别能力、处置水平直接决定防控效果。建立一支“懂识别、会操作、能应急”的常态化村级护绿队伍,是实现科学防控的根本保障。培训体系标准化:依托县级农业农村局或林业站,制定《村庄绿化病虫害防控培训大纲》,内容涵盖病虫基础知识、识别技能、绿色防治技术、安全用药规范、虫情上报操作等;培训形式多样化:推行“课堂教学 + 实地演练 + 远程指导”模式,探索“现场观摩 + 视频微课 + 图谱对照”三维立体教学;培训频率机制化:每年不少于2 次集中轮训,虫情高发期增设专题短训,培训参与情况纳入村干部工作考核;指导服务专业化:建立“乡镇林技员 + 片区技术指导员 + 村级护绿员”三级服务网络,实现就近答疑、快速响应与过程指导。通过将培训常态化、体系化、责任化,有效提升村级治理队伍的实战能力和技术素养,增强防控第一响应力和基层执行力[2]。

(三)数据记录制度化:构建可追溯治理闭环

在传统村庄绿化管理中,病虫害防治过程缺乏记录与评估,不仅影响防控效果复盘,也不利于经验积累与横向复制。为此,应建立统一的数据管理机制,实现病虫害治理全过程“有痕化”管控。构建数字台账体系:以村为单位,建立《村庄绿化病虫害电子台账》,内容涵盖植物配植图、虫害监测日志、防治手段记录、用药类型与剂量、成效评估与反馈等;接入数字平台工具:引入微信小程序、乡镇农业信息系统、手机 App 等平台工具,实现信息上报、虫情识别、防治方案推送一体化操作;推进分级数据管理:村级负责数据采集与填报,乡镇负责审核与初步分析,县级统一汇总并用于年度绩效评估;形成数据反馈机制:结合虫情数据、植物成活率、药剂使用频次等多维指标开展季度与年度评估,作为绿化质量考核、养护经费拨付、奖惩激励的重要依据。通过数据制度的全覆盖、全过程、全链条管理,不仅提升病虫害治理的科学决策能力,也为构建区域性、跨村联动的防控大数据平台打下基础[3]。

四、典型案例分析:某村治理成效实证

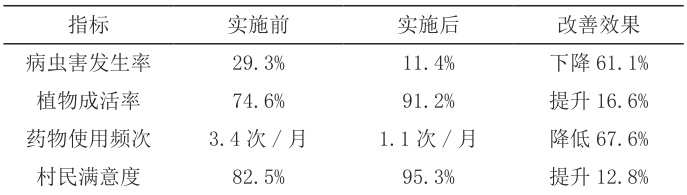

以云南省某县的 W 村为例,该村于 2023 年起试点实施村庄绿化病虫害综合防治体系,开展“前期规划—动态监测—分类治理—集中评估”全流程治理。数据对比如下:

试点村在治理过程中,绿化带植物明显更健康、色泽更鲜明,病虫害反弹率低、管护效率高,化学用药大幅下降,真正实现了“成本降低、生态提升、治理有效”的多重目标。

五、结论与建议

村庄绿化作为生态文明建设的基层单元,病虫害防治能力直接决定其可持续水平。通过构建科学、系统、可操作的病虫害综合防治体系,可有效破解“绿化反复死、死而复栽”的恶性循环,为美丽乡村建设提供技术支撑。为促进该体系在更广范围推广,提出以下建议:第一,政策引导:将防治体系纳入村庄绿化建设指标体系,作为绿化工程绩效评估的重要依据;第二,财政支持:设立专项病虫防控资金或养护补助,保障制度落地实施;第三,示范带动:打造区域性治理典型村,通过“以点带面”加快复制推广;第四,科技支撑:鼓励引入遥感监测、无人机植保、数字管护系统等技术手段,提升防控智能化水平。只有推动病虫害治理走向规范化、生态化、信息化,才能真正保障村庄绿化的“活得好、活得久、活得美”。

结语:

村庄绿化病虫害综合防治是美丽乡村建设中的关键一环,其成效直接影响绿化质量与生态稳定。构建以生态优先为导向的科学防治体系,融合选种配置、动态监测、多元防控与制度保障,可有效破解“反复种、反复死”的治理困局。唯有推动病虫害治理向系统化、智能化、规范化方向发展,才能确保绿化成果持续稳定,为宜居乡村建设夯实生态根基。

参考文献:

[1] 刘永辉,周文英,张艳华 . 村庄绿化建设现状与发展策略探析 [J]. 农村生态环境 ,2023(4): 52-56.

[2] 胡林森,梁志超,李国荣 . 病虫害绿色防控技术研究进展 [J]. 中国植保导刊 , 2024,44(2): 17-22.

[3] 王建平,赵慧敏. 农村绿化工程中病虫害防治问题与对策[J]. 农村科技, 2025(1): 33-35.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)