基于AI 和神经运动协同技术的脑卒中康复训练系统研究

沈嘉豪 郑伯廷 张芳英

湖南文理学院 415000

引言

脑卒中,作为一种急性脑血管疾病,包含缺血性和出血性两种主要类型,具有高发病率、高致残率与高死亡率的特点。在我国,脑卒中的防治形势严峻,每年新发病例众多,大量患者因该病遗留不同程度的肢体功能障碍,如偏瘫、运动协调性丧失等,严重影响生活质量,给家庭与社会带来沉重负担,包括长期的医疗护理支出及劳动力损失等经济成本,以及家庭成员的照护压力。传统康复训练主要依赖治疗师手动操作和经验判断,存在训练强度不足、个性化程度低、缺乏实时反馈等问题,难以满足日益增长的康复需求。与此同时,随着神经科学的深入研究,人们逐渐明晰脑卒中后大脑具备神经可塑性,即大脑能够通过特定的训练与刺激,促进受损神经功能的重组与修复。但传统康复训练手段难以精准、有效地引导和利用这种神经可塑性。而人工智能(AI)技术在近年来取得了突破性进展,其强大的数据处理、模式识别与深度学习能力,为医疗领域带来了创新变革的契机 [1]。在康复训练中,AI 能够对患者复杂多样的运动数据进行实时、精准分析,从而为每位患者制定高度个性化的康复方案。神经运动协同技术则可借助先进的传感器,实时采集患者肌肉电信号与关节运动数据,精准捕捉患者运动意图,同时通过电刺激、虚拟现实(VR)等技术,实现神经肌肉的协同激活,重塑正确的运动模式。将 AI 技术与神经运动协同技术有机融合,构建全新的脑卒中康复训练系统,有望弥补传统康复训练的不足,精准激发和引导大脑的神经可塑性,为脑卒中患者提供更高效、更具针对性的康复训练途径,显著改善患者的康复效果与生活质量,因此对该系统的研究具有重大的现实意义与临床价值。

一、研究资料与方法

(一)一般资料

在 2024 年 1 月至2025 年 1 月这段为期一年的时间里,于我院通过严格的纳入与排除标准,精心选取了100 例患者,作为本次深入研究的对象。纳入标准为:符合世界卫生组织制定的脑卒中诊断标准,经头颅CT 或MRI 确诊;首次发病,发病时间在1-6 个月内;意识清楚,能够配合康复训练;无严重认知障碍、精神疾病及其他严重躯体疾病。排除标准为:伴有严重心、肝、肾等重要脏器功能障碍;存在严重的关节挛缩、骨折未愈合等影响运动功能的疾病;中途退出研究或无法完成规定康复训练疗程的患者。为确保研究结果的科学性与可靠性,运用专业且随机的分组方式,将这 100例患者均匀地分为对照组和实验组,每组各有50 例患者。在对照组的50 例患者中,男性患者数量为 28 例,占比 56 % ,女性患者为 22 例,占比  。从年龄分布来看,年龄跨度处于45-75 岁之间,经计算得出该组患者的平均年龄为( 6 0 . 5 ± 8 . 2 )岁。反观实验组的 50 例患者,男性患者为 30 例,占比 6 0 % ,女性患者是 20 例,占比

。从年龄分布来看,年龄跨度处于45-75 岁之间,经计算得出该组患者的平均年龄为( 6 0 . 5 ± 8 . 2 )岁。反观实验组的 50 例患者,男性患者为 30 例,占比 6 0 % ,女性患者是 20 例,占比  。年龄范围在42-78 岁之间,平均年龄为 6 1 . 2 ± 7 . 8 )岁。随后,对两组患者在性别构成、年龄均值以及脑卒中类型分布等一般资料方面,运用专业的统计学方法进行详细分析。结果显示,各项数据的P 值均大于0.05,这充分表明两组患者在这些关键的一般资料维度上,差异并无统计学意义,具备高度的可比性,能够为后续研究不同康复训练策略的效果奠定坚实基础。

。年龄范围在42-78 岁之间,平均年龄为 6 1 . 2 ± 7 . 8 )岁。随后,对两组患者在性别构成、年龄均值以及脑卒中类型分布等一般资料方面,运用专业的统计学方法进行详细分析。结果显示,各项数据的P 值均大于0.05,这充分表明两组患者在这些关键的一般资料维度上,差异并无统计学意义,具备高度的可比性,能够为后续研究不同康复训练策略的效果奠定坚实基础。

(二)实验方法

对照组采用传统的脑卒中康复训练方法,这些方法是基于长期临床实践和康复医学理论形成的成熟体系。关节活动度训练旨在通过被动或主动运动,逐步恢复患者关节的正常活动范围,预防关节挛缩和肌肉萎缩。康复治疗师会根据患者不同关节的受损情况,轻柔且有针对性地进行屈伸、旋转等动作训练,每个关节的训练都遵循循序渐进的原则,避免因过度用力造成二次损伤。整个训练过程由专业康复治疗师根据患者的具体情况制定个性化训练方案。治疗师在制定方案前,会详细了解患者的病情、身体状况、年龄、既往运动基础等因素,确保方案的科学性和适用性。每次训练时长严格控制为 60 分钟,这样既能保证训练效果,又不会让患者因过度疲劳产生抗拒心理。每周训练5 次,连续训练12 周,通过持续且规律的训练,逐步改善患者的肢体功能。

实验组运用基于 AI 和神经运动协同技术的康复训练系统进行训练。本文开发一款高效、精准且趣味性强的上肢康复设备,突破传统康复设备“被动训练、反馈滞后、康复依从性低”的瓶颈,旨在提升老年人的生活自理能力,降低康复成本,实现“人人享有康复”的社会愿景,并为我国“健康中国”战略贡献力量,通过五大核心模块的协同运作,实现从神经功能重建到运动能力恢复的全周期康复支持,具体内容如下:1.神经康复:融合增强现实(AR)、非侵入式脑机接口(BCI)技术与柔性力控滑轨系统,实现从“意图感知 - 动作引导 - 力学模拟 - 实时反馈”的神经运动协同训练,帮助大脑重新建立受损的神经链路 2.游戏康复:康复全程融合视觉、听觉、触觉、神经四大维度交互方式,可选择肌力、耐力、控制、反应力、协调力、敏捷力等六大康复维度与多阶康复难度,在覆盖康复全周期的同时极大激发患者康复积极性。3.柔性力控康复:采用柔性关节设计与先进的力传感技术,提供极为自然且安全的人体运动模拟。支持多种训练模式,包括被动训练(如肢体移动)、主动训练(如自主控制)以及抗阻训练(如对抗阻力),还能根据患者的康复阶段动态调整训练强度和模式,覆盖从痉挛期、软瘫期到术后恢复期等多个阶段的患者需求。4.可视化康复:产品内置多维力传感联合监测系统,结合大数据分析技术,对患者的肌肉力量分布、运动轨迹等康复进展进行的实时监测和评估,并通过 3D 可视化界面展示这些数据,让患者清晰地了解自己的康复状态和效果,极大地提高患者的康复信心。5.AI 康复方案生成:基于AI 大模型与医学知识图谱,融合脑机接口信号、多关节力学数据、AR 行为日志等异构信息,生成覆盖肌力强化、神经重塑、协调性训练等六大维度的个性化康复方案,最大化每位患者的康复潜力,并适应不同阶段的患者的康复需求变化。

(三)观察指标

1. 肢体运动功能评分:采用 Fugl-Meyer 评估量表(FMA)对患者的肢体运动功能进行评价,该量表包括上肢和下肢两部分,总分100 分,分数越高表示肢体运动功能越好。分别在训练前和训练12 周后对两组患者进行评分[2]。

2. 日常生活活动能力评分:运用Barthel 指数(BI)评估患者的日常生活活动能力,内容涵盖进食、洗澡、穿衣、如厕等 10 个项目,总分 100 分,分数越高表明患者日常生活活动能力越强。在训练前后对两组患者进行评分。

3. 神经功能缺损评分:使用美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)对患者的神经功能缺损程度进行评估,该量表包括意识、视野、面瘫等15 个项目,总分42 分,分数越低说明神经功能缺损程度越轻。分别在训练前和训练 12 周后对两组患者进行评分。

(四)研究计数统计

使用 SPSS 22.0 统计软件进行数据分析。计量资料以(  )表示,组间比较采用 t 检验;计数资料以例数和百分比表示,组间比较采用

)表示,组间比较采用 t 检验;计数资料以例数和百分比表示,组间比较采用  检验。以P<0.05 为差异具有统计学意义。

检验。以P<0.05 为差异具有统计学意义。

二、结果

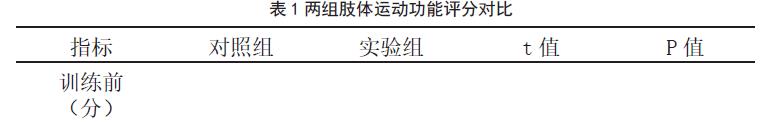

(一)肢体运动功能评分

训练前,两组患者的肢体运动功能评分差异无统计学意义(P>0.05)。训练 12 周后,实验组患者的肢体运动功能评分显著高于对照组,差异具有统计学意义(t=5.623,P<0.05),表明基于 AI 和神经运动协同技术的康复训练系统在改善患者肢体运动功能方面效果更优。

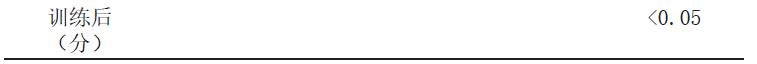

(二)日常生活活动能力评分

训练前,两组患者的日常生活活动能力评分无显著差异(  )。训练 12 周后,实验组患者的日常生活活动能力评分提升幅度明显优于对照组,差异具有统计学意义(t=4.891, P<0 . 0 5 ),说明该康复训练系统能够更有效地提高患者的日常生活活动能力。

)。训练 12 周后,实验组患者的日常生活活动能力评分提升幅度明显优于对照组,差异具有统计学意义(t=4.891, P<0 . 0 5 ),说明该康复训练系统能够更有效地提高患者的日常生活活动能力。

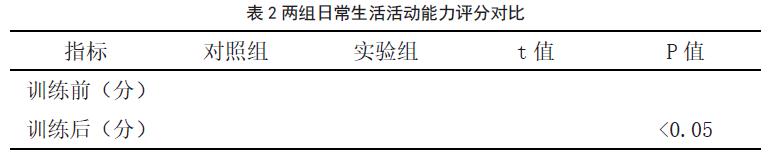

(三)神经功能缺损评分

训练前,两组患者的神经功能缺损评分无明显差异( P>0.05 )。训练 12 周后,实验组患者的神经功能缺损评分显著低于对照组,差异具有统计学意义( 1 = 6 . 1 0 2 , P<0 . 0 5 ),表明基于 AI 和神经运动协同技术的康复训练系统在改善患者神经功能缺损方面效果更为显著。

三、讨论

从本研究结果来看,基于 AI 和神经运动协同技术的脑卒中康复训练系统在多个方面展现出优于传统康复训练方法的效果。在肢体运动功能改善方面,该系统通过 AI 智能评估模块精准分析患者的运动障碍,制定个性化训练方案,同时结合神经运动协同训练模块的电刺激和生物反馈技术,能够有效激活患者的神经肌肉,促进神经可塑性的发挥,从而提高肢体运动功能。例如,在训练过程中,系统根据患者肌肉电信号的实时反馈,调整电刺激的强度和频率,帮助患者建立正确的运动模式,增强肌肉力量和关节活动度,这是传统康复训练方法难以实现的精准化和个性化训练 [3]。

在日常生活活动能力提升上,基于 AI 和神经运动协同技术的康复训练系统利用虚拟现实技术为患者创造接近真实生活场景的训练环境,使患者在训练过程中能够更好地将所学运动技能应用到实际生活中。同时,系统的反馈调节模块根据患者的训练表现及时调整训练内容和难度,不断挑战患者的能力极限,促进患者日常生活活动能力的提高。相比之下,传统康复训练方法的训练场景较为单一,缺乏对患者实际生活场景的模拟,难以有效提升患者在真实生活中的自理能力[4]。

对于神经功能缺损的改善,该康复训练系统的神经运动协同技术基于神经科学原理,通过电刺激和生物反馈等手段,能够促进受损神经细胞的修复和再生,改善神经传导功能。AI 技术则通过对患者神经功能状态的持续监测和分析,及时调整训练方案,进一步优化神经功能的恢复效果。而传统康复训练方法对神经功能的改善主要依赖康复治疗师的经验和手动操作,缺乏精准的评估和个性化的干预措施,因此在神经功能恢复方面效果相对有限。

然而,本研究也存在一定的局限性。首先,研究样本仅来自于一家医院,样本量相对较小,可能存在选择偏倚,影响研究结果的普遍性。其次,研究观察时间仅为 12 周,对于患者康复效果的长期稳定性和持续性尚未进行深入探讨。未来的研究可以扩大样本量,多中心收集数据,同时延长随访时间,进一步观察基于AI 和神经运动协同技术的脑卒中康复训练系统的长期效果。

四、结论

本研究表明,基于 AI 和神经运动协同技术的脑卒中康复训练系统在改善脑卒中患者肢体运动功能、日常生活活动能力及神经功能缺损方面效果显著,明显优于传统康复训练方法。该系统实现了康复训练的精准化、个性化和智能化,为脑卒中患者的康复治疗提供了一种新的有效途径。在临床应用中,基于 AI 和神经运动协同技术的康复训练系统可作为传统康复训练的有力补充,有助于提高脑卒中患者的康复质量和生活自理能力,减轻家庭和社会的负担。

参考文献

[1] 韩逢霖, 王丽珍, 刘鹏举, 樊瑜波. 脑卒中后手部康复机器人辅助训练系统研究 [J]. 现代仪器与医疗 ,2025,31(02):6-12.

[2] 蒋奕帆 , 陈杨 , 黄清 . 深度学习与机器视觉辅助脑卒中康复后期训练系统 [J]. 机械制造 ,2025,63(01):35-40.

[3] 王灵红 , 张远怀 . 智能康复训练系统对脑卒中后偏瘫患者的影响研究 [J]. 医疗装备 ,2025,38(01):10-13.

[4] 李承霖 , 周莹 . 镜像神经元系统训练联合早期语言康复训练对脑卒中后语言功能障碍患者的影响 [J]. 中国临床医生杂志 ,2024,52(12):1423-1425.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)