概念引领整体建构,问题提升核心素养

马司甫

宿迁市钟吾初级中学 223800

核心素养是教学的指向,整体建构则是达成核心素养目标的重要途径与策略。一个好的问题既能激发学生学习热情和兴趣,又能架构起知识前后联系,更能体现教师教学智慧。好的问题有三点要求:一是教学内容在整个知识体系中的位置;二是教学内容蕴含的数学内涵和育人功能;三是学生学习本节课内容困惑有哪些?下面就以苏科版八年级上册《平方根(1)》教学中,谈谈笔者在教学中通过问题引领整体建构以此提升学生学习力的理解与思考。

1整体构建过程

1.1 导入环节,多元化开放性问题,从运算概念将开方融入运算体系问题1 请你画一个正方形,使正方形顶点都在格点上.

追问1 :你是根据什么条件画的正方形?

教师:将上述画正方形转化为一般性3 个小问题:

(1)已知正方形边长为 x ,正方形的周长 c = _ ;面积 a= ;

(2)已知正方形周长为c,则正方形的边长为  ;

;

(3)已知正方形面积为a,则正方形的边长为 x=

追问2 :你能知道这几种运算之间存在什么特殊关系?

学生2 :加与减、乘与除它们之间是互为逆运算。

师:正方形由边长求面积和由面积求边长,它们之间也存在互逆关系,这是一种新的运算,是数的运算体系中新增加的一个成员,这就是我们本节课要学习的内容——开方。开平方运算是数的运算整体体系的延申。

1.2 概念生成环节,含未知数问题,从方程的解大概念角度构建方根整体体系

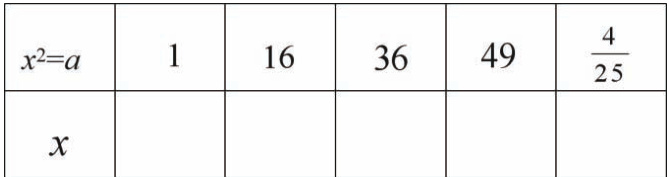

问题2 :在  中若已知a 值,你能求出 x 值吗?完成表格:

中若已知a 值,你能求出 x 值吗?完成表格:

教师:方程 x2 = a 中 x 是未知数,其中 a 是 x 平方, x 是方程的解,只含一个未知数的方程的解也叫方程的根,一元二次方程的解也叫方程的根。则对于“  ”, x 叫做a 的平方根,也称为二次方根。

”, x 叫做a 的平方根,也称为二次方根。

1.3 新知生成环节,类比性问题,从简约化角度生成平方根符号体系问题 3 :开平方运算即求平方根类比加减乘除乘方一样,可以用符号表示。

教师:历经人们不断发明、改进,最终形成我们今天统一使用的平方根符号:

追问:你知道怎样表示4 的平方根。

学生4 :根据平方可知(  ,那么4 的平方根应该为 ± 2

,那么4 的平方根应该为 ± 2

教师:每一个正数有两个平方根,显然表示的是4 的正的平方根,要准确表示一个正数平方根,就在前面加上“ ± ”号,即 4 的平方根为 。

。

1.4 性质归纳环节,迁移性问题,从数到方程构建整体性质结构

问题4 :下列各数有平方根吗?如果有,请写出来;如果没有,请说明理由:9,5, 0,- , -8,-36。

学生 5 :9,5,  ,0 都有平方根,……,因为

,0 都有平方根,……,因为  ,所以 0 的平,方根是0,没有数的平方是负数,因此

,所以 0 的平,方根是0,没有数的平方是负数,因此  ,-8,-36 没有平方根。

,-8,-36 没有平方根。

追问:你能归纳平方根的性质吗?

学生讨论得:(1)一个正数有两个平方根,它们互为相反数;(2)0的平方根是0 ;(3)负数没有平方根。教师引导学生平方根性质符号化。

学生小组讨论:由平方根的特性对应得出一元二次方程根得三种情况,即

(1)有两个不相等(实数)根;(2)只有一个(实数)根 0 ;(3)没有(实数)根;

1.5 巩固练习环节,指向性的开放问题,从正数大概念外延角度构建整体结构

问题 5 :你能给出带有其它符号表示正数的数,并求出它们的平方根吗?

学生  、|4|、

、|4|、  、(-4)2、

、(-4)2、  都是正数,…

都是正数,…

学生7 :  、

、  、

、  、(

、(  )2 等也都是正数,…

)2 等也都是正数,…

追问:由此你能归纳出前面学的正数有哪些形式?

1.6 应用拓展环节,条件不全补充性问题,从角色转变的传递性构建符号性质整体结构

问题6 :你能根据 2 a+1 的平方根情况,求出a 的取值范围吗?

学生小组讨论提出条件并对应解答:(1)若 2 a+1 的平方根有两个;(2)若 2 a+1 只有一个平方根;(3)若 2 a+ 1 没有平方根;(4)若 2 a+ 1 有平方根;(5)若 2 a+ 1 有平方根且 2 a- 1 没有平方根。

追问 1 :由代数式平方根情况求字母参数运用了什么数学思想方法?依据是什么?

学生 8 :根据平方根性质,由代数式的平方根情况求字母参数值,此题主要运用方程思想。

追问2 :你能从正反两方面提炼归纳平方根性质吗?

学生 9( 展示 ) : 利用 a 的正负性和平方根关系,由此我们根据这些关系可以解决上述问题。

教师:对于等式  ,我们可以根据条件和求值不同问题从平方、开方和方程三个方面,提炼归纳 a 的符号与 x 值之间关系,为我们后续学习指明方向:

,我们可以根据条件和求值不同问题从平方、开方和方程三个方面,提炼归纳 a 的符号与 x 值之间关系,为我们后续学习指明方向:

2教学思考

通过适当问题,从导入环节的“破”与“立”、到核心概念的理解“纠偏”与“完善”,再到数学表达的“简约化”与“符号化”,然后再通过练习中概念的“外延”与“外展”形式,最后在应用中根据同一等式角度转换与传递性等,逐步引领学生进行整体构建。

2.1 导向性问题,引领数学思维自然生长,提升发现新问题能力

课堂教学首先从导入新课进行概念的“破”和“立”,导向性问题一方面引领学生回忆新知,一方面引领学生发现新问题。导向性问题打破原有知识结构,引领学生融入新知重构新的知识结构;导向性问题一是从生活情境中发现并提出,一是从数学本身提出,导向性强,对学生数学思维自然生长好引领;导向性问题引领知识前后联系,促进知识的内化和理解。带着导向性问题导入新课,引领学生思维自然生长,提升学生发现问题能力。

2.2 指向性问题,引领新知整体构建,提升探究新知能力

“指向性问题引领整体结构,提升学生学习力”是优化教学、促进学生发展的关键路径。如图 11,可将探究得出的新概念根据阶段和类型构建为定义群、关系链、符号串、性质系等不同的整体知识结构,最终实现提升学生新知探究方向和能力。

2.3 开放性问题,引领分散点汇聚,提升聚合关联知识能力

数学课导入是“点燃求知的火种”,新授是“搭建知识的框架”,新知巩固和应用则是“夯实大厦的基石”,让学生对所学知识有更扎实的掌握,使其在运用中加深理解;也可以是“磨砺思维的利刃”,通过练习应用,让学生的思维更加敏锐和灵活;还可以是“开启智慧的钥匙”,帮助学生解锁更多数学问题,提升解决问题的能力。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部 . 义务教育数学课程标准(2022 年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022

基金项目:本文系江苏省中小学教学研究室第十五期立项课题《初中数学单元框架下课堂链式教学设计与实践研究》(课题编号:2023JY15—L259)阶段性研究成果

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)