基于“教—学—评”一体化的初中语文八年级写作教学实践的研究

罗燕媚

柳州市第四十三中学 545007

在语文课程标准中写作教学目标日臻完善的今天,建构一个科学有效的写作教学体系已成为教育研究中的一个重要问题。“教—学—评”一体化突破传统教学的框架,在目标的指导下实现教学活动,学习过程和评价标准之间的呼应和有机整合。八年级的学生正在经历写作思维的转变和表达能力的提高的关键时期,八下第一单元结合人文和工具的特点,以此为起点,进行“教—学—评”一体化的写作教学实践研究,它可以有效地促进教学模式的革新,帮助学生写作素养得到充分的培养。

一、精准目标设定,锚定“教—学—评”写作方向

“教—学—评”一体化写作教学实践,准确的目标设定是至关重要的出发点。教师需要对课程要求和学生的实际写作水平进行深度剖析,从而制定出明确,具体,可操作的写作目标 [1]。这一过程需要教师综合考虑学生已有的知识储备,技能掌握程度和情感态度等因素,以保证目标是富有挑战性和可实用的。教师可以通过明确的目标设定,为接下来的教学活动提供清晰的方向。

以八下第一单元“学写仿写”为例,教师在制定目标的时候,必须先详细评价学生仿写的能力。鉴于学生在阅读方面已经有一些积累,但是在仿写方面的手法与重点把握还不够成熟,教师可以把目标定在:指导学生透彻理解课文的写作方法、在语言风格和结构特点上,学习吸收优秀作品的营养,能够灵活地运用于自己仿写创作之中。在实际的教学过程中,教师可以选择《社戏》中的精细场景描述,帮助学生理解作者是如何利用生动的文字和巧妙的修辞技巧来创造一个独特的教学氛围的。然后,教师布置仿写任务让学生仿照这段描写手法画出他们所熟悉的情景。教师在对学生进行创作时,需要时刻关注他们的写作思路和表达方式,并适时进行有针对性地引导。在仿写结束之后,教师设定清晰的评价标准比如语言运用是否准确、生动、描写手法是否得当等等,并要求学生对照标准自我评价和互评。这样,教师就可以准确地锚定“教—学—评”这一写作定位,让学生以明确的目标为先导,循序渐进地提高仿写能力。

二、分层任务驱动,贯通“教—学—评”写作链条

“教—学—评”一体化写作教学中分层任务驱动对于推进教学进程和达成教学目标具有十分重要的意义。教师在教学中要充分了解学生个体间的差异,依据学生写作水平,学习能力以及兴趣爱好等因素把写作任务分成不同等级,给每一个学生一个适合自己成长的学习机会。通过设置分层任务,教师可以满足不同水平学生学习的需要,调动学生学习的积极性,让“教—学—评”有效地贯穿于各水平学生,形成促进全体同学共同进步的完整教学链条。

针对八下第一单元“学写仿写”的教学,教师可以根据学生实际设计分层任务。对写作基础比较薄弱的同学,教师可以在基础层次上布置一些仿写作业,比如仿《回延安》言简意赅的语言风格、简单诗句的仿写等。教师首要指导学生对诗句进行结构和用词特点分析,再让他们努力模仿创造,强调语言表达流畅准确。教师在对学生进行创作时,要多进行示范和引导,以帮助他们走出困境。对写作能力中等偏上的同学,教师可以加大任务难度,让其仿照《安塞腰鼓》激越不羁的韵律和气势来写一段写热闹场面的词。教师指导学生领略作者是怎样通过排比,重复等修辞手法来加强文章感染力的,鼓励他们大胆地使用这些修辞手法进行创作。学生创作结束之后,教师会组织他们交流和分享,使他们之间互相学习,互相激励。对写作能力比较强的学生来说,教师可以布置一些有挑战性的作业,比如仿照《灯笼》充满文化内涵和情感深度的表现方式,写一篇传统文化题材散文等。教师带领学生挖掘文化元素并将其情感体验融入其中,从而让文章有其特有的思想深度和艺术魅力。教师在学生写作时,注意引导他们自我反思和修正,促进文章质量的提高。同时教师对不同水平的学生作品制定相关评价标准并在语言表达,内容创新和情感抒发几个维度上给予评价,使学生对评价时清楚地认识到自身的长处和短处,从而进一步激励写作,打通“教—学—评”写作链条。

三、动态过程监测,优化“教—学—评”写作反馈

在“教—学—评”一体化写作教学中, 教师需要建构动态监测体系来实时抓取学生在写作时的思维轨迹和能力短板。通过多维度的数据采集和分析,突破传统的单向评价模式和双向反馈机制。具体来讲,教师要设计阶梯式的评价节点,写之前要预设目标清单、写时要记录构思偏差、写后要做成果比对、评价要贯穿整个过程。同时借助可视化工具展示评价结果并指导学生自我修正以促使写作能力通过循环反馈的方式逐步提高[2]。

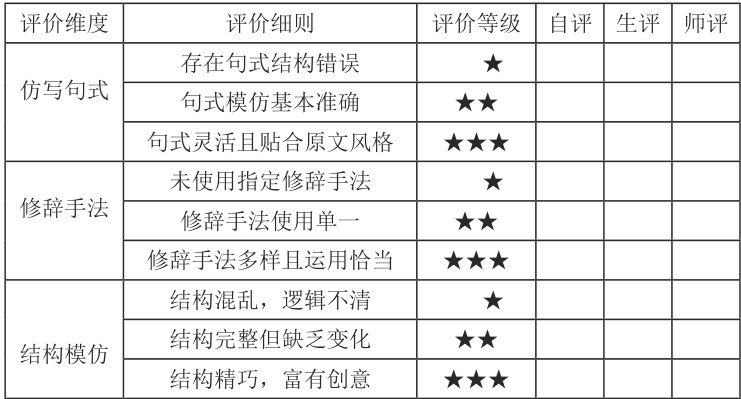

以八下第一单元“学习仿写”教学为例,教师围绕仿写句式、修辞手法运用、结构模仿三个维度设计动态评价量表(如下表 1)。对《社戏》进行片段仿写教学时,教师先给学生发一张量表进行书写,并明确各维度星级评价标准。在写作的过程中,教师会通过巡查来记录一些典型的问题,例如一些学生只是机械地模仿句子结构,而忽视情感的表达,然后将这些问题作为共性问题进行集中指导。完成仿写后,教师对照量表逐项打分,并以批注形式反馈修改建议,如“句式模 仿通顺,却没有纳入个人的观察,提出要加入环境细节描写”。学生根据反馈的信息结合量表的标准二次创作,教师再一次评估比较前后的差别。通过这一动态监测和及时反馈,可以使学生对写作问题进行准确定位,并在不断地纠正中获得仿写技巧,从而达到写作能力螺旋式提高的目的。

四、结语

将“教—学—评”一体化应用于初中语文八年级写作教学,并以八下的第一单元作为实践场景,通过建立一个以目标为导向的教学框架、设计融合评价学习活动切实提高写作教学针对性和实效性。学生在明确的评价标准引导下明确写作方向、自我反思、自我提高;在过程性评价反馈的支持下,教师优化教学策略以提高指导的精准度。今后的研究可以进一步扩大实践范围、深化“教—学—评”整合模式探索、不断完善初中语文写作教学评价机制等,为进阶学生写作能力,培养语文核心素养提供更为扎实的支持。

参考文献:

[1] 安云美 . 初中语文名著导读“导·读·评一体化”教学策略研究 [D].云南师范大学 ,2024.

[2] 刘慧 . 初中记叙文写作“教 - 学 - 评”一体化应用研究 [D]. 河南大学 ,2024.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)