家庭教养方式对乡村中小学生社会情感能力的影响机制及提升路径

邓韵卿

1.广东省外语艺术职业学院 广东广州 510640;2.华南师范大学教育科学学院 广东广州 510631

一、研究背景

(一)聚焦社会情感能力:城乡中小学生教育的重要课题

2023 年,教育部印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023-2025 年)》,强调心理健康与核心素养培养的紧迫性。[1]社会情感能力(SEC)作为联合国教科文组织提出的 21 世纪核心素养,涵盖情绪管理、人际交往与责任决策能力,是学生适应未来社会的关键能力。[2]研究表明,研究表明,社会情感能力与学业成绩、心理健康及职业发展高度相关,但城乡学生间的能力差距显著,乡村学生因家庭教育资源匮乏更易面临发展滞后问题。

(二)优化家庭教养方式的紧迫性与必要性

在中国乡村地区,由于父母外出务工等诸多因素影响,家庭教育存在不少困境。一方面,部分留守儿童的家长长期缺位,孩子更多是由祖辈照料,而祖辈往往存在教育理念陈旧、溺爱孩子等问题;另一方面,即使父母在家,因忙于农事或缺乏教育知识,也可能出现教养方式失当的情况,对乡村中小学生社会情感能力的发展产生了深远影响,使得一些孩子在情绪识别、人际关系处理等方面明显落后于同龄人,进一步凸显出改善乡村家庭教育状况、优化家庭教养方式对提升乡村孩子社会情感能力的紧迫性与必要性。

(三)乡村中小学生心理健康教育的急迫要求

《中国国民心理健康发展报告(2021—2022)》显示2022 年参与该调查的的14.8%青少年存在抑郁风险。[3]孤独、焦虑、抑郁和愤怒等负面情绪是儿童和青少年中最普遍的心理健康问题。此外,社会适应能力不足、道德感缺失和自信心丧失等问题,也严重困扰着儿童和青少年的心理健康。随着工业化和城镇化的加速,乡村外出务工人口不断增加,导致乡村留守儿童和寄宿学生数量激增,由于与父母分离而引发的亲子关系断裂及家庭教育缺失,留守儿童在社会情感能力方面的发展相对滞后。[4]因此,关注和改善儿童与青少年的心理健康问题,是教育者、家长乃至整个社会共同的责任。

二、文献综述与研究假设

(一)家庭教养方式与社会情感能

鲍姆林德将教养方式划分为权威型、专制型和放任型三种类型。[5]自20 世纪90 年代起,学者们开始关注家庭教养方式对学生社会情感能力的影响,家庭教养方式不仅影响学生的学业成绩,更在社会情感能力上产生深远影响。

有研究发现,权威型家庭教养方式有助于子女在自我概念、情感认知和自信心等方面构建积极的自我意识。[6]也有研究指出,理解型家庭教养方式显著正向影响中学生社会情感能力,而惩罚型家庭教养方式的影响则相对复杂。[7]整体而言,已有研究关注家庭教养方式对孩子社会情感能力发展的影响。据此提出如下假设:

H1:家庭教养方式与乡村地区中小学生的社会情感能力存在显著相关,且不同教养方式对社会情感能力的影响存在差异。

(二)中介机制:亲子关系与同伴关系

家庭教养方式是否影响乡村中小学生社会情感能力以及如何影响?经济欠发达地区的家庭教养方式是否加剧放任型教养的负面影响?现有研究从多角度揭示教养方式影响社会情感能力的路径。有研究以 OECD 社会情感能力项目数据为基础,对家庭教养方式与中学生社会情感能力之间的关联进行了深入探讨。[8]综上,本研究提出如下假设:

H2:亲子关系在家庭教养方式与乡村中小学生社会情感能力间起中介作用。

H3:同伴关系在家庭教养方式与乡村中小学生社会情感能力间起中介作用。

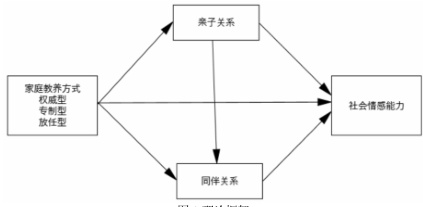

基于以上文献综述和研究假设,本研究构建如下理论模型框架。

图1 理论框架

三、研究设计(一)研究对象

研究数据选取广东粤北乡村地区 4 所学校一年级到高三学生,采用线上线下结合方式,共发放问卷 665 份,删除数据缺失和作答时间明显过短以及选项随意勾选的问卷,回收有有效问卷568 份,占总样本的85.4%。其中,男生250 人,女生318 人,家庭经济条件以中等为主,占70.8%,父母学历高中及以下439 人,占比74.8%。

(二)研究工具

研究采用家庭教育方式量表、亲子关系量表、同伴关系量表和社会情感能力量表对乡村地区中小学生现状进行调查研究。四种研究工具使用情况如下:

1.家庭教育方式量表

本研究借鉴布里编制的父母权威问卷对教养方式进行了测量。[9]根据我国乡村中小学的实际情况,最终保留13 道题目,共分为3 个维度,即权威型、专制型和放任型。量表采用李克特 5 点计分法,得分越高代表越接近于该教养方式,得分越低代表越偏离该教养方式,其克隆巴赫系数为0.721。

2.亲子关系量表

亲子关系量表借鉴“中国教育追踪调查”,[10]对亲子关系的测量维度,7 道题目测量亲子关系、亲子活动和亲子交流。该量表采用5 级评分制,得分越高表示亲子关系越好。量表信度良好,其克隆巴赫系数为0.745。

3.同伴关系量表

根据吉福德-史密斯对同伴关系的研究框架,[11]结合相关量表开发经验,以下是围绕“同伴接纳、友谊质量、社会网络参与”三个维度的问卷题项设计。该量表信度良好,其克隆巴赫系数为0.848。

本研究采用经济合作与发展组织(OECD)基于五大人格模型构建的社会情感能力测评框架。[12]经检验,量表的克隆巴赫α 系数达0.872,表明其具有较高的信度与测量稳定性。

(三)数据分析与处理

第一,运用SPSS26.0 对数据进行描述性分析,探讨家庭教养方式与乡村中小学生社会情感能力的关系进行初步分析。第二,利用路径分析模型对家庭教养方式与乡村中小学生社会情感能力的作用机制进行分析,主要关注亲子关系和同伴关系的中介作用。

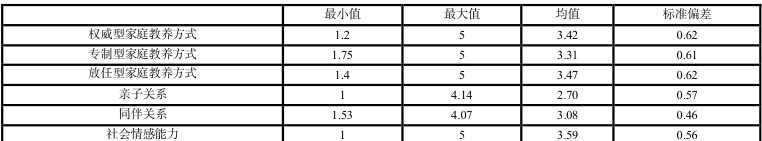

表1 核心变量描述(N=568)

三、研究结果

(一)描述性统计和相关分析

表 1 结果显示,粤北乡村地区家庭教育方式多为放任型和权威型教养方式为主,专制型家庭教养方式均值最低。具体而言,放任型教养方式平均得分 3.47,权威型家庭教养方式平均得分 3.42,专制型家庭教养方式平均得分 3.31。此外,亲子关系和同伴关系平均得分分别为 2.70 和 3.08。

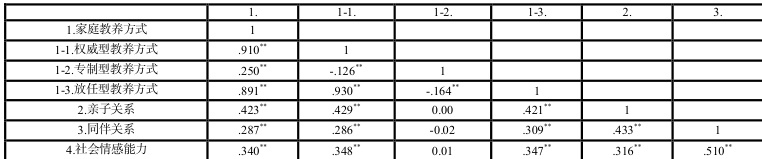

表2 核心变量的相关性分析

**.在0.01 级别(双尾),相关性显著。

表 2 结果表明,家庭教养方式与乡村地区中小学生社会情感能力、家庭教养方式与亲子关系和同伴关系、以及亲子关系和同伴关系与乡村地区中小学生社会情感能力之间均存在显著的相关性。

(二)亲子关系、同伴关系的中介效应检验

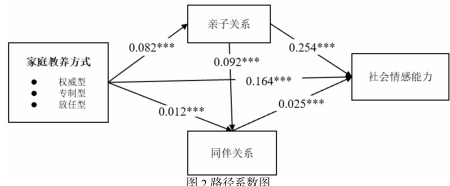

通过路径分析模型检验家庭教养方式对乡村中小学生社会情感能力的影响机制,重点关注亲子关系与同伴关系的中介效应。图 2 报告了家庭教养方式对农村地区中小学生社会情感能力的路径分析模型。

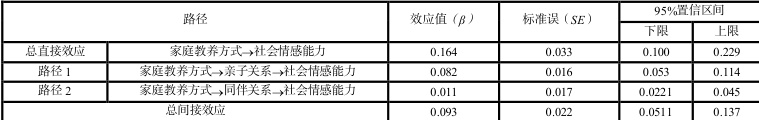

表 3.中介效应 Bootstrap 检验结果(N=568)

注:*表示p<0.05;效应值为标准化系数。

结果表明:1.亲子关系的中介作用显著(β=0.082,p<0.05,占总间接效应的88.2%,表明家庭教养方式主要通过亲子关系中介变量间接提升社会情感能力。2.同伴关系的中介效应微弱但显著(β=0.011, p<0.05) ,可能因乡村学生同伴互动的同质性较高,削弱了其作为独立路径的影响力。3.总间接效应显著 β=0.093 , p<0.05; )验证了亲子关系与同伴关系在家庭教养方式与社会情感能力间的部分中介作用,假设H2 与H3 得到验证。

(三)家庭教养方式对乡村中小学生社会情感能力影响的群体差异分析

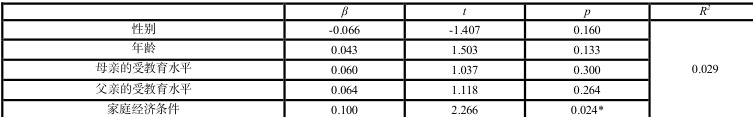

为探究年龄、父母受教育水平及家庭经济条件三个变量对社会情感能力的异质性影响。数据显示,家庭教养方式和社会情感能力符合正态分布,可以进行独立样本检验。从数据来看,在家庭教养方式、亲子关系、同伴关系和社会情感能力上具有显著差异。年龄(β=0.043,p=0.133 )对社会情感能力的影响未达到统计显著性水平,表明乡村学生的社会情感能力发展在性别和年龄维度上具有同质性。父母受教育水平(母亲:β=0.060, p=0.300 ;父亲:β=0.064, p=0.264) 对社会情感能力的预测作用未达到统计学上的显著性水平。家庭经济条件对社会情感能力具有显著正向影响。

表4 乡村中小学生社会情感能力的回归分析

注:***<0.001,**<0.01,*<0.05

四、结论与建议

本研究聚焦粤北乡村中小学生社会情感能力发展的困境,重点探索了家庭教育方式对学生的社会情感能力发展的影响、作用机制和异质性分析,基于研究结论,提出建议。

(一)研究结论

第一,家庭教养方式对乡村中小学生社会情感能力的发展具有显著影响,不同教养方式之间存在差异性。研究结果显示,权威型家庭教养方式的正向促进作用最为显著,放任型教养方式和专制型教养方式与社会情感能力发展的作用次之。父母应该鼓励孩子表达自己的想法,并认真倾听孩子的意见,在此基础上给予合理的建议和指导,有助于儿童学会理解他人、表达情感以及解决问题,从而促进其社会情感能力的发展。

第二,亲子关系与同伴关系在家庭教养方式与乡村中小学生社会情感能力间发挥中介作用。亲子关系的中介效应(β=0.082)占总间接效应的 88.2%,表明家庭教育方式对学生社会情感能力的发展大部分通过亲子关系的中介效应;同伴关系的中介效应(β=0.011)显著但微弱。具体而言,良好的亲子关系为孩子提供一个安全、支持和关爱的情感基础,是社会情感能力发展的前提。

第三,家庭经济条件对乡村中小学生社会情感能 力的发展具有异质性影响。家庭经济条件显著影响社会情感能力,在一些经济条件较好的乡村地区家庭,父母受教育程度相对较高, 更倾向于采用权威型的教育方式,孩子的社会情感能力往往较强,表现为在与同学相处时更容易建立友谊,面对困难时能积极寻求解决方法。 性别、年龄和父母受教育水平对乡村中小学生社会情感能力的发展无显著影响,可能与调查地区家长的受教育水平普遍较低有关,其对社会情感能力的影响可能通过中介变量体现。

(二)研究启示

第一,倡导科学的家庭教养方式,发挥权威型教养方式的积极影响。权威型教养方式强调父母在给予儿童情感支持与空间自主的同时,为其设立明确的规则与期望。在政策上,将权威型教养理念融入乡村振兴战略中的行动,从多方面给予贫困家庭和乡村学校财政支持;在学校层面,应着重强化学校主导作用,在课程设计、活动开展和实践教学中,注重家长的参与;开展相关的教师培训,以促进教师更好地对儿童及其家庭的指导;定期开展专题性家庭教育讲座和指导服务,帮助家长及时调整不良的教育方式;在家庭层面,优化亲子互动的方式。培养家长的沟通技巧,包括运用开放式提问、共情式回应等方法,引导孩子准确表达内心感受。

第二,构建家校协同育人模式。将社会情感能力培养融入日常教学和家庭生活,需要学校和家长双方不断探索创新、密切合作。学校应当将社会情感能力的培养整合进常规教学安排,开发基于真实场景的教学单元,定期举办家校联合活动,设计需要家庭成员共同参与的实践任务,以此增进家长对学校教育的参与程度。

第三,强化同伴支持的重要性。在日常的教学中,注重朋辈教育的积极作用,将同伴互助纳入综合实践活动课程评价体系。教师应积极引导学生树立正确的同伴互助观念,营造良好的班级氛围, 可以通过组织多样化的小组合作学习活动,为学生提供同伴互动的机会,精心设置教学内容,能够有效促进学生之间的相互支持与共同成长,培养学生的合作精神、沟通能力和社会责任感,为学生的终身发展奠定坚实的基础。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.教育部等十七部门关于印发《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023-2025 年)》的通知[EB/OL].(2023-04-27)[2025-03-30].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A17/moe_943/moe_946/202305/t20230511_1059219.html.

[2]黄忠敬.社会与情感能力:影响成功与幸福的关键因素[J].全球教育展望,2020,(06):102-112.

[3]中国国民心理健康服务平台[EB/OL].(2023-08-10)[2025-03-30].http://psy.china.com.cn/2023-08/10/content_42459520.htm.

[4]崔丽娟,肖雨蒙.依托乡村振兴战略改善社会支持系统:留守儿童社会适应促进对策[J].苏州大学学报(教育科学版),2022,(1)

[5]Baumrind D. Current Patterns of Parental Authority[J]. Developmental Psychology,1971,4(1):1-103.

[6]张明玉,李代珩,武文,等.父母权威教养方式对子女领导者涌现的影响机制[J].经济管理,2020,42(7):141-157.

[7][8]宋佳伦,钟志贤.家庭教养方式对中学生社会情感能力的影响:有调节的中介模型[J].教育测量与评

[9]周亚娟,梁宝勇,蔡颖,等.Buri 父母权威问卷的中文修订[J].中国临床心理学杂志,2010,18(01):8

[10]中国教育追踪调查.[EB/OL].[2023-05-01][2025-04-01].http://ceps.ruc.edu.cn/xmwd/dcwj.ht

[11]Gifford-Smith, M. E., & Brownell, C. A. (2003). Childhood peer relationships: Social acceptance, friendships, and peer networks. Journal of School Psychology, 41(4), 235-284.

[12]Kankara,M.,Suarez-Alvarez,J. Assessment Framework of the OECD Study on Social and Emotional Skills[R]. Paris:OECD Publishing, 2019.

基金项目:本文系2023 年省高等职业教育教学改革研究与实践项目 :生命教育 高职思政课深度融合的模式研究;专项课题资助项目“‘双高’背景下‘ 双师型 教师 专业素质 项目主持人:邓韵卿)的阶段性研究成果;2025 年度校级教育教学改革研究:基于DeepSeek 和KIMI 多模态AI 的《教育学基础》 混合教学体系的建构与实践(项目编号:2025JG33,项目主持人:邓韵卿)的阶段性研究成果。

作者简介:邓韵卿,女,人,教师,华南师范大学博士研究生,研究方向:教师教育、职业教育、学生发展与教育。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)