从技术讲解到审美启迪:电工电子课堂融入摄影艺术的初探

谢敏玲 钱新月

江苏无锡交通高等职业技术学校 无锡 214000

1 教学背景与动机

2023 年,教育部印发了《关于全面实施学校美育浸润行动的通知》,它标志着美育审美教育上升为贯穿整个教育体系的核心组成部分。其总体愿景是让美育如盐入水,无声无息却又无处不在地融入校园生活的方方面面,滋养每一个学生的心灵,提升他们的审美素养、陶冶情操、温润心灵、激发创新创造活力,最终培养出德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。要达到总体愿景,就需要加强教师培训,提升所有教师(不仅是艺术教师)的美育素养和教学能力,让每位老师都能成为美的发现者和传播者。

我是一名五年制高职的讲授电工电子的专业课老师,2023 年初,我利用业余时间开始系统学习摄影。学习中,我亲身感受到了艺术思维与工科的逻辑思维的不同。艺术思维是依靠直觉去感受美,美没有标准答案,摄影作品可以自由地创造,这使自己的想象力获得很大程度的释放。我的亲身悟证,让我明白艺术思维对人的重要性,一个完整的人,即需要艺术的感性来体验世界的丰富,也需要逻辑的理性来厘清世界的秩序,理解两种思维的区别,有助于我们在复杂问题上调用更全面的认知能力。

现在是全民摄影的年代,于是我尝试在电工电子教学中融入摄影技术和艺术,让学生看到电子技术在相机中的应用,理解相机的工作原理,同时融入审美教育,为提高学生的审美能力、创新能力,具备更好人文素质尽一份薄力。

2 三层渗透法具体实践

(1)知识嫁接层:

在学习到光电二极管后,我就在课后举办了一次题为《数码相机的结构和工作原理》的讲座。讲座的内容主要包含四个部分:相机成像原理、.胶片相机和数码相机的区别、数码相机的分类、各部分的名称和作用、影响照片画质的因素。

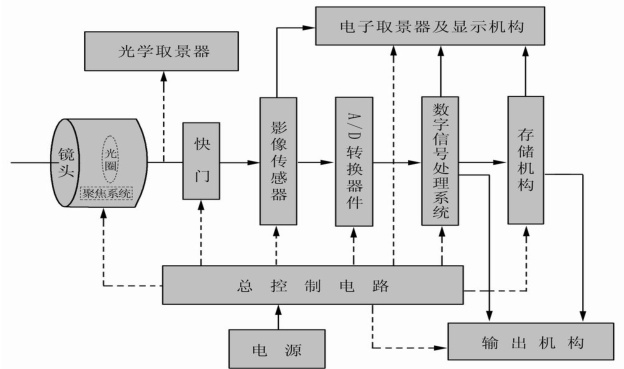

讲座的重点是让学生初步理解数码相机的结构和工作原理,从数码相机的结构示意图,学生可以看到数码相机就是一台电子产品,这就和学生正在学习的电工电子课程联系上了。其中图像传感器的工作原理就涉及到了学生刚学的光电二极管,可以展开讲。而 A/D 转换器等的工作原理,等电子课程学到相关内容,再继续讲。

学生对像素这个概念非常感兴趣,知道像素影响着照片的画质。我就以像素为引子,讲清楚光电二极管在图像传感器中的地位和作用。简单地讲,图像传感器最主要的作用是把光信号转换成电信号,所以要用到光电二极管图像传感器中的数量并非只有 1 个,而是和图像传感器的像素数一样多。除了讲清楚什么是像素,这里还可以乘机让学生理解什么是过爆和欠爆。

图 1 数码相机的结构示意图

通过讲座,学生看到了所学知识在相机中的应用,可以提高他们学习电子技术的兴趣,同时初步理解了相机的工作原理,理解了像素过爆、欠爆这些摄影技术中的概念,也提高了他们对摄影的兴趣。

(2)思维培养层

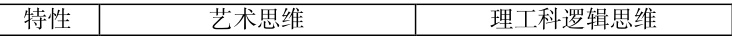

艺术思维与理工科逻辑思维的主要区别如表 1

表 1 艺术思维与理工科逻辑思维的主要区别

课堂上我以学生为主体,尽力调动学生的两种思维。比如讲到两种半导体,空穴多的称为 p 型半导体,电子多的称为 N 型半导体,要求学生在理解的基础上记住这个结论。要形成长久的记忆就要充分地联想,联想是记忆的密钥。我让学生充分发挥自己的联想,想出永远记住的好办法,并且这个联想越美好越好。每位同学各抒己见,述说着自己的美好联想。最后我让同学们选择自己认为好的办法记忆,不去确定标准答案,只要是表达了自己方案的,都给予鼓励。

我自己讲课时,也常用联想比喻等思维。比如将电路故障排查与摄影曝光调整类比,把电路阻抗匹配类比摄影的明暗平衡,讲 PCB 布线时提及电子线路的韵律美等。

在整个电工电子课程的教学中,我都尽量采用开放式,多元化,让学生自主表达,而非单一,标准化。并且创造机会让他们去感受,联想,培养他们的艺术思维。

(3)审美唤醒层

在学习摄影的过程里,我明白了美不仅是眼睛看到的美,美是一切有意味的形式。我们人类自从远古时代就有审美活动,追溯到山顶洞人“穿戴都用赤铁矿染过”,从那开始人类没有停止过对美的追求。陶器的发明,是人类第一次利用天然物,按照自己的意志创造出来的一种崭新的东西。先民们在物质匮乏的时代,选择陶器来表达自己的心灵世界。了解了人类审美活动的起始,知道了从哪里来,就对美,对艺术就有了更深的理解。

为了唤醒学生的审美意识,我做了一次题为《看见陶器的美》的讲座。通过讲解陶器的发明、分类、造型之美、纹样之美,一方面提高他们的审美意识和对美的认知,使其意识到美不仅存在于自然景观之中,更蕴藏于人类的技术与艺术创造里,另一方面也向同学们传递中华传统文化。

同时让同学们明白,审美不仅仅局限于听审美讲座,去博物馆看展览,去听音乐会等,更重要的是回到生活中,真实地去生活,去感受美,创造美。我们摄影,正是在用视觉语言抒写现代“诗”,是在创造美。

在日常教学中,我把全班同学分成了几个大组,要求同学们选出组内最美的作业,最美的线路板,用手机或相机在合适的光线里拍下来,再集体展示。展示的时候,由组内选出代表,表达自己看到作业和线路板感受到的美。

3 效果观察与反思

在本次电工电子课堂中融入摄影艺术的探索实践中,在知识嫁接层面,许多学生萌发了摄影的兴趣,加深了对电子技术核心内容的理解,实现了跨学科的知识贯通与能力迁移。在思维培养层面,锻炼了学生的表达与协作能力,培养了其从多角度审视工程产品的习惯,突破了传统工科教学中的“标准答案”思维。最为深远的影响体现在审美唤醒层面,学生逐渐从最初单纯追求“日出日落”式的表象美,转向对形式、结构、工艺乃至文化内涵的深度感知。他们的作业与电路板设计也呈现出更高的完成度与美观性,说明美育已初步渗透至实践中。

反思本次教学实践,我认识到,跨学科融合教学是一项系统工程,需长期坚持、不断调整。尽管短期内可见学生审美意识与表达能力的提升,但如何建立更科学的评价体系、如何进一步协调技术教学与美育渗透的课时分配、如何将摄影艺术更深度地嵌入项目制学习之中,仍是今后值得深入探索的方向。

参考文献:

[1]訾真 王士钰 任飞.理工科高校工程教育实践中的美育融合教学策略探索—以金工实习为例[J].美术教育研究,2025,7

[2]李泽厚 .美的历程 [M].长沙:岳麓书社,2024 年 6 月

作者简介:谢敏玲 1971-江苏人,电气与信息工程系副教授,主要从事电气自动化的教学研究.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)