煤田火区治理技术与生态修复研究

薛银杏

山西省煤炭地质一一五勘查院有限公司,山西省大同市 037003

引言

据估算,全球每年因煤田火灾造成的煤炭损失高达数千万吨,并释放出巨量的有毒有害气体,不仅是巨大的资源浪费,更成为区域乃至全球大气污染、温室效应加剧的重要源头之一。因此,做好煤田火区治理与生态修复工作就成为更多煤田开采企业和地方政府需要重点关注的问题。

1 煤田火区概况

苏拉布拉克煤田一号火区是经由多年煤层露头自燃以及小窑无序开采共同造就的复合型灾害区域,其上部露头区域的煤层已然基本燃烧殆尽,形成了大面积的烧灼岩体,经过实测可知岩体温度依旧高达 300~500% ,热辐射致使地表持续塌陷,最终形成了纵横交错的裂隙网络,中部过渡带存在着小窑盗采遗留下来的复杂采空区群,煤层处于阴燃状态,虽然温度维持在 80~120℃区间内,然而持续释放的 CO 浓度大多时候超过 2000ppm ,极容易在裂隙系统内形成有毒气体积聚,所以相关部门需要做好对该煤田火区的治理与修复工作[1]。

2 煤田火区治理技术应用

2.1 地面土地复垦

苏拉布拉克煤田火区土地复垦运用地面与地下协同治理方式,地面复垦围绕生态功能恢复这一核心展开,应当依照分层剥离、分类处理以及梯级修复的流程来施行,首先借助机械化设备清除地表大概 30cm 厚的煤矸石覆盖层,在对烧损土壤进行重金属含量检测之后,利用破碎筛分工艺去除未燃尽的煤渣,将得到的净化土壤与有机肥按照 3:1 的比例混合当作基肥回填。对于地下火区治理而言,需运用红外热成像技术精确圈定燃烧范围,采用分层开挖法移除 0~5m 深度的高温灼烧层,把含硫量超标的建筑废料进行封闭运输处置。

2.2 地下水污染治理

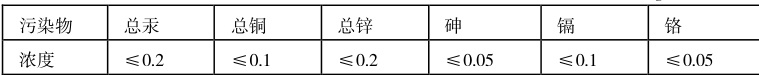

苏拉布拉克煤田火区的地下水修复是生态修复极为关键的一环,需要依据污染特征来采取系统治理举措,在污染场地风险评估时期,运用 MODFLOW 模型模拟污染物迁移的路径,再结合钻孔取样分析来确定污染羽的空间分布情况,修复效果评价引入生物毒性测试方法,借助斑马鱼胚胎发育实验来验证水质的安全程度。针对地下水源地保护实施三级防控体系,上游设置可渗透反应墙也就是 PRB 来拦截重金属,中游运用原位化学氧化技术降解有机污染物,下游构建生态缓冲带种植芦苇等超富集植物,依据火区水文地质的特点,制定的地下水环境质量标准比国家标准更为严格,其中 I 类水特别限定总汞 ⩽0.2mg/L 等 6 项重金属指标,如表 1 所示。

表 1 I 类水污染浓度 单位: mg/L

2.3 植被重建

植被重建属于火区生态修复的关键部分,其作用是恢复受损土地的生态功能,让这片土地再次拥有植被覆盖以及生物多样性,苏拉布拉克煤田火区的植被重建运用人工培育和天然培育相结合的办法,人工培育适合未燃烧或者轻度受损的区域,借助人工干预来加快植被恢复,在未燃烧区域,可以铺设耐旱草皮,以此降低地表温度,减少热辐射带来的影响,在已燃烧区域则优先种植适应性强、耐高温的灌木和草本植物,用来改善土壤结构,防止风蚀。运用滴灌技术提升成活率,施加有机肥推动植物生长,天然培育适用于燃烧程度比较重的区域,先依靠自然演替恢复土壤微环境,等土壤理化性质改善后,再辅助人工补播草种或者灌木,逐渐重建稳定的植被群落[2]。

2.4 水土流失治理

苏拉布拉克煤田火区的水土流失治理工程要依据其独特的地形地貌特点来开展,针对火区地表出现的水土流失问题,应实施三沟立体防护体系,在沟头设置截水式防护沟,运用浆砌石结构去拦截径流,沟坡防护沟采取阶梯式布置,间距为 15~20 米,并且配套种植耐旱灌木,注水防护沟沿着等高线进行布设,借助渗灌方式来降低地表温度。在坡度处于 15°~25的沟坡区域修建宽幅水平梯田,田面宽度是 8~12 米,田坎高度为 1.5~2 米,采用土石混合结构加以加固,每级梯田内侧设置 U 型排水槽,在火区下游建设梯级蓄水池系统,总库容不少于 5 万 m3,采用防渗膜与黏土复合衬砌,还配套水位监测装置。煤炭开采采用条带式充填开采工艺,保留 30%的煤柱用于支撑,配套建设井下矸石破碎充填系统,以此实现采空区的即时回填[3]。

3 煤田火区生态环境修复策略

3.1 科学的地质环境调查

对于苏拉布拉克煤田火区的生态恢复工作而言,需要系统地开展区域地质构造研究,着重分析断裂带的分布情况,地层的倾角状况以及地下水文特征,以此来判定构造活动是否构成煤火的诱因,要评估历史开采活动所带来的影响,囊括采空区塌陷造成的漏风供氧条件,遗留煤柱的氧化放热效应。以及机械化开采过程中爆破或者机械火花引发的火灾隐患,另外,应当借助煤质化验并结合采掘扰动分析,明确煤层自燃的主要控制因素,煤火蔓延之后产生的有害气体以及地表裂隙会致使植被退化,土壤酸化,并且容易引发浅层滑坡,需要量化这些对周边草原生态系统的长期影响。

3.2 实施火区监测

在对苏拉布拉克煤田火区展开现场监测工作的进程中,热红外成像技术也就是 TIR,可达成对火区地表以及浅层温度的实时动态监测工作,借助捕捉热辐射异常区域来精确确定隐蔽火源以及燃烧前锋的位置,将无人机搭载高精度红外传感器相结合,构建三维热场分布模型,以此来识别高温裂隙、冒烟点等存在隐患的区域。运用分布式光纤测温即 DTS 来监测钻孔温度梯度,借助气相色谱分析对燃烧强度进行验证,接着凭借多源数据融合建立火情演化预警模型,并且与地面热像仪的实测数据进行交叉验证,以此保证对火区扩展趋势以及复燃风险做出科学的预判。

3.3 开展生态环境修复

在苏拉布拉克煤田开展煤田火区生态环境修复工作时,需要优先挑选具有耐高温特性、耐贫瘠能力、抗污染性能且根系发达的植物品种,像苜蓿、沙棘、柠条这类植物就很合适,这些植物可对煤火释放出的 CO、SO2 等有害气体起到有效的吸附作用,同时还可凭借根系稳固土壤,避免地表裂隙扩大。在进行种植布局方面,可以运用“乔灌草”立体配置模式,在其外围种植杨树、柳树等乔木形成防风屏障,在中层搭配沙柳、梭梭等灌木以此提高固沙能力,在地表覆盖苜蓿、冰草等草本植物来快速改良土壤结构。

结语

总之,深入开展煤田火区治理技术与生态修复的一体化研究,不仅是扑灭地下火灾、挽回资源损失的迫切需要,更是修复受损生态系统、践行“绿水青山就是金山银山”理念、推动矿区可持续发展的长远战略。

参考文献:

[1]谢德胜,曾凡涛,董永伟,等. 新疆高寒煤田火区生态环境修复技术研究与应用[J].内蒙古煤炭经济,2025,(09):157-159.

[2]闫军.新疆大泉湖煤田火区综合治理技术研究[D].中国矿业大学,2022.

[3] 王刚, 郝长胜. 鄂尔多斯市柏树梁煤田火区治理方案研究[J].科技创新与应用,2015,(31):130.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)