核心素养视域下高中历史教学策略优化

李冉冉

枣庄市第十六中学 277100

一、情境重构策略:依托时空观念,搭建素养培育“桥梁”

时空观念是历史学科核心素养的基础,也是学生理解历史事件的关键。情境重构策略通过还原历史事件发生的时间背景与空间环境,让学生“走进历史现场”,在具体的时空框架中分析历史问题。该策略遵循“时空定位—情境还原—问题探究”的教学逻辑:首先明确历史事件的时间节点与空间范围,帮助学生建立时空坐标;其次通过文字、图像、视频等素材还原历史情境,增强学生的代入感;最后设计与情境相关的探究问题,引导学生在时空维度下分析历史事件的原因、过程与影响。这种策略能有效解决学生“脱离时空谈历史”的问题,让历史学习从“抽象记忆”变为“具象体验”。

在讲解第一次鸦片战争时,我采用情境重构策略设计教学过程:

第一步:时空定位。通过展示“1840 年世界地图”与“清朝疆域图”,让学生明确鸦片战争发生的时间(19 世纪中期)与空间(中国东南沿海),对比同期英国(工业革命完成,成为“世界工厂”)与清朝(封建农耕文明,闭关锁国)的发展差异,建立时空认知框架。

第二步:情境还原。播放纪录片《大国崛起》中“英国东印度公司向中国走私鸦片”的片段,展示林则徐《虎门销烟》奏折(原件扫描件)、英国议会关于“是否发动对华战争”的辩论记录(节选),以及《南京条约》签订场景的历史画像,从政治、经济、外交三个维度还原鸦片战争前后的历史情境。

第三步:问题探究。设计情境化问题:“假如你是 1840 年广州的一名商人,你会从哪些角度看待鸦片走私与禁烟运动?”“对比《南京条约》签订前后中国海关的变化,分析其对中国社会的影响。”引导学生在具体情境中运用时空观念分析历史问题。

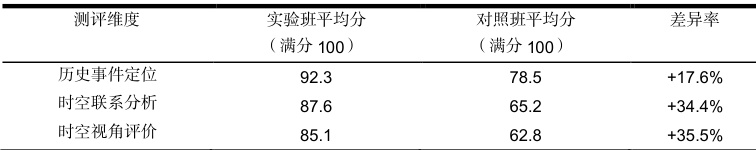

为验证情境重构策略的效果,我对所在学校高一年级两个平行班(各 55 人)进行对比教学:实验班采用情境重构策略,对照班采用传统教学模式。课后通过“时空观念素养测评量表”进行检测,结果如下:

数据显示,实验班学生在历史事件定位、时空联系分析与时空视角评价三个维度的表现均显著优于对照班,说明情境重构策略能有效培育学生的时空观念素养。

二、问题链驱动策略:聚焦史料实证,激活素养培育“引擎”

问题链驱动策略以“核心问题”为导向,通过设计层层递进的问题链,引导学生围绕问题搜集、分析、运用史料,在解决问题的过程中掌握史料实证的方法。该策略遵循“核心问题提炼—问题链设计—史料匹配—探究解决”的教学逻辑:首先根据课程标准与教学内容提炼核心问题;其次围绕核心问题设计从“基础认知”到“深度探究”的问题链;最后匹配与问题链对应的史料,引导学生通过史料分析解决问题。这种策略能打破“教师讲史料、学生记结论”的被动学习模式,让学生主动参与史料探究,提升史料实证素养。

在讲解洋务运动时,我以“洋务运动为何未能实现‘自强求富’的目标”为核心问题,设计问题链并匹配史料开展教学:

问题链 1:“洋务派在‘自强’口号下创办了哪些军事工业?在‘求富’口号下创办了哪些民用工业?”匹配史料:《洋务运动企业分布图》、洋务派官员李鸿章《置办外国铁厂机器折》。引导学生通过史料梳理洋务运动的主要内容,完成基础认知。

问题链 2:“洋务企业的资金来源、管理模式与西方近代企业有何不同?”匹配史料:轮船招商局《局规》、1883 年《申报》对轮船招商局的评论、英国怡和洋行年度报告。引导学生对比分析史料,总结洋务企业“官督商办”模式的特点与局限。

问题链 3(拓展升华):“结合当时的时代背景,分析洋务运动失败的根本原因。”匹配史料:梁启超《变法通议》、洋务派代表张之洞《劝学篇》、马克思《中国革命和欧洲革命》。引导学生综合运用史料,从制度、思想、经济等角度分析洋务运动失败的根本原因。

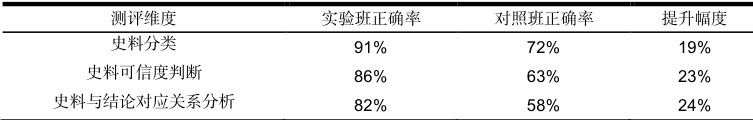

课后对实验班与对照班学生的“史料实证能力”进行测评,测评内容包括“史料分类”“史料可信度判断”“史料与结论的对应关系分析”三个维度,结果如下:

数据表明,问题链驱动策略能有效提升学生的史料实证能力,让学生在解决问题的过程中掌握“论从史出、史论结合”的历史学习方法。

三、家国情怀浸润策略:立足历史解释,筑牢素养培育“根基”

家国情怀浸润策略通过引导学生对历史事件进行多元解释,在理解历史发展规律的基础上,增强对国家、民族的认同感与责任感。该策略遵循“历史解释多元性—价值判断客观性—家国情怀升华”的教学逻辑:首先引导学生从不同角度对历史事件进行解释,认识历史解释的多元性;其次通过唯物史观的引领,帮助学生形成客观的价值判断,避免历史虚无主义;最后将历史事件与当代社会相结合,引导学生从历史中汲取智慧,升华家国情怀。

在讲解戊戌变法时,我采用家国情怀浸润策略设计教学过程:

第一步:多元历史解释。展示不同群体对戊戌变法的评价:①慈禧太后等顽固派:“变法乱纲常,毁祖宗之法,必诛之”; ② 维新派梁启超:“变法虽败,然其精神深入人心,为后来革命之先声”; ③ 英国传教士李提摩太:“变法是中国走向近代化的尝试,但维新派操之过急,缺乏群众基础”。引导学生分析不同群体评价差异的原因,认识历史解释的多元性。

第二步:客观价值判断。结合戊戌变法的背景、内容与结果,引导学生运用唯物史观分析:戊戌变法是资产阶级维新派为挽救民族危亡而进行的近代化探索,其进步性在于冲击了封建专制制度,传播了西方民主思想;其局限性在于维新派缺乏反帝反封建的勇气,依靠没有实权的光绪帝,脱离人民群众,最终导致失败。帮助学生形成客观的价值判断。

第三步:家国情怀升华。设计讨论题:“戊戌志士谭嗣同拒绝逃亡,留下‘各国变法,无不从流血而成,今中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌也。有之,请自嗣同始’的名言,你如何看待他的选择?”“结合当代中国的改革开放,谈谈从戊戌变法中能汲取哪些历史智慧?”引导学生从谭嗣同的牺牲精神中感悟爱国情怀,从戊戌变法的成败中认识到“改革需要符合国情、需要群众支持、需要坚定的意志”,将历史学习与当代国家发展相结合,升华家国情怀。

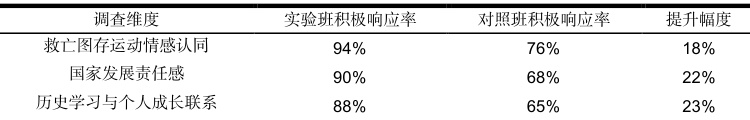

课后通过“家国情怀素养调查问卷”对实验班与对照班学生进行调查,调查内容包括“对近代中国救亡图存运动的情感认同”、“对国家发展的责任感”、“历史学习与个人成长的联系”三个维度,结果如下:

数据显示,家国情怀浸润策略能有效增强学生的情感认同与社会责任感,实现历史教学的育人价值。

核心素养视域下高中历史教学策略的优化,是一个“理论引领—实践探索—反思完善”的动态过程。文章实施的“情境重构—问题链驱动—家国情怀浸润”三维策略,证明其能有效培育学生的唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释与家国情怀素养。

参考文献

[1]叶德季.基于核心素养的高中历史教学策略探析[J].历史教学问题,2020,(06):151-155.

[2]李文洁.学科核心素养下高中历史教学模式[J].文理导航,2025,(19):31-33.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)