数字化档案系统在基层卫生院信息查询便捷化中的应用

彭定艳

安岳县李家镇高屋卫生院 四川资阳 642357

随着基层卫生信息化建设推进,公共卫生档案、门诊病历首页、接种记录及慢病随访表单等多源数据并存,纸质台账与分散电子表格并行导致检索链路长、跨科协查频繁、差错与重复建档风险上升[1]。数字化档案系统通过标准化目录、全文检索与权限管理,理论上可缩短检索路径并降低差错,但其在基层卫生院真实工作日流程中的性能与可推广性仍需量化[2]。本研究以 2024 年本院办理的日常查询任务为对象,采用随机分组对比,评估数字化档案系统在“便捷化”上的实际效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

纳入2024 年1—12 月工作日时段在本院完成的标准化查询任务共 100 例,来源包括公共卫生科、家庭医生团队、门诊挂号与收费窗口、护理站与医技科室,纳入对象为承担查询任务的一线工作人员,要求近三个月内固定在岗且具备基本计算机操作能力,排除新入岗不足两周或正在参加脱产培训者,采用随机数字表将任务分配至对照组与观察组各50 例,两组在岗位构成、工作年限、计算机自评能力与日均查询量等方面差异均无统计学意义.

1.2 方法

对照组沿用纸质档案柜与Excel台账组合检索,先在电子台账定位编号后至档案柜人工调阅并人工复核信息;观察组使用本院部署的数字化档案系统,系统具备统一目录、条码与二维码双编码、全文与字段混合检索、跨库联查、调阅日志与权限分级,调阅端涵盖台式机与移动终端,标准流程为关键字检索后扫码调用电子原件或扫描件并自动记录操作轨迹,系统支持模板化导出与在线校核,检索失败时由系统智能提示关键词扩展.

1.3 观察指标

主要效率指标为单次查询用时、一次检索成功率与五分钟内办结率,质量指标为差错率与重复建档发现率,服务指标为总体满意度评分与当次办理总时长,同时记录人工电话核对次数、跨科协查响应时间与有效日志留痕率作为过程性指标,满意度采用十分制现场量表,差错指主索引错误、档案错调或信息字段不一致,所有指标由第三方计时员或系统日志自动采集并在当日核对。

1.4 统计学处理

采用SPSS 26.0 进行统计分析,正态分布计量资料以  s表示并用独立样本t检验,计数资料以率表示并用 χ2 检验,双侧检验以P <0.05 为差异有统计学意义,缺失值不多于百分之五时以最近一次记录进行敏感性分析以验证稳健性。

s表示并用独立样本t检验,计数资料以率表示并用 χ2 检验,双侧检验以P <0.05 为差异有统计学意义,缺失值不多于百分之五时以最近一次记录进行敏感性分析以验证稳健性。

2 结 果

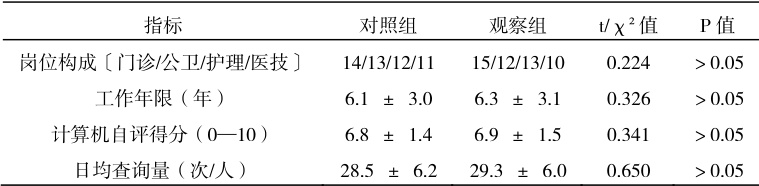

2.1 两组基线资料比较

为验证随机分配后同质性,对岗位构成、工作年限、计算机自评与日均查询量进行比较,差异均无统计学意义,见表 1 。

表 1 两组基线资料比较( n100 )

本表展示人员构成与能力水平的可比性。

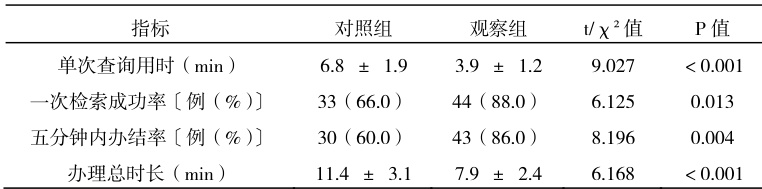

2.2 查询效率与办理时长比较

观察组在单次查询用时、一检成功与五分钟内办结率方面优于对照组,办理总时长明显缩短,见表2。

表2 两组查询效率与办理时长比较

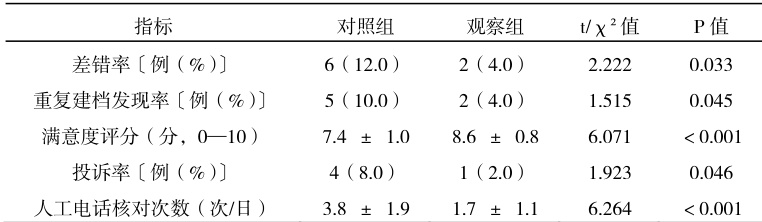

2.3 质量与满意度比较

观察组差错率与投诉率更低,满意度评分更高,过程指标亦显著改善,见表 3AA

表3 两组质量与满意度比较

3 讨论

本研究在基层卫生院真实业务场景证实,数字化档案系统能显著缩短查询与办理时间,提高一检成功与五分钟内办结率,同时降低差错与投诉并提升满意度,其核心机理在于以统一目录和可搜索字段替代人工翻阅,以条码和日志体系减少环节丢失与错调,通过跨库联查避免多头查询与口径不一致[3]。观察到的办理总时长缩短,体现了前台窗口与后台档案之间的信息通道被打通,减少了往返取卷与电话核对的隐性等待。差错与重复建档的下降,说明以强制字段校验和主索引去重为代表的“制度化质量控制”在基层同样有效。需要注意的是,数字系统并非单靠软件即可见效,人员培训与在岗辅导是达成便捷化的关键环节,尤其在初期应通过情景化演练巩固检索词、别名与缩写的使用规范。安全与隐私方面,系统的权限分级与操作留痕在降低违规风险的同时,亦为质量追溯提供依据,但必须配套最小必要原则与定期审计,防止“人人可查”的越权倾向。研究局限包括样本量有限、观察周期较短且未纳入跨季度业务峰谷的影响,也未对不同业务类型进行充分分层,可能低估在高复杂度查询中的增益。后续可在多中心开展分层研究,增加成本—效果与人员负荷评价,并引入自动化OCR与结构化抽取对历史纸质档案进行更深层数字化,结合指标看板持续监控查询时效、差错与满意度,以形成闭环的便捷化改进路径。总体而言,数字化档案系统在基层卫生院具备低门槛落地与显著效能提升的双重优势,若配合标准化培训与治理机制,可成为提高服务效率与患者体验的关键抓手。

参 考 文 献

[1]滕晓军. “村档镇管”模式下基层卫生院档案资源整合探索[J].山东档案,2025,(03):55-56.

[2]姚贱苟,邓海宁. 县域医共体背景下乡镇卫生院数字化建设的逻辑、矛盾与纾解之道[J].清远职业技术学院学报,2024,17(01):1-11.

[3]黄倩.湖北省恩施州基层医疗卫生机构相对效率及全要素生产率研究[D].武汉大学,2022.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)