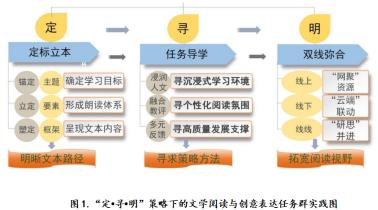

定· 寻· 明:核心素养下文学阅读与创意表达任务群实践探究

杨力

浙江省湖州市湖师附小教育集团井安小学 浙江湖州 313000

中图分类号:G623.23

0 引言

依据 2022 年版课程标准,“语文学习任务群”由“语言文字积累与梳理”这个基础型学习任务群,“实用性阅读与交流”“文学阅读与创意表达”“思辨性阅读与表达”这三个发展型学习任务群,以及“整本书阅读”和“跨学科学习”两个拓展型学习任务群组成。其中“文学阅读与创意表达”学习任务群,是我们在日常教学里落实课标理念过程中使用频率最高的。尽管《义务教育语文课程标准(2022 年版)》强调培养阅读体验与表达能力,然而传统教学多以单篇教学为习惯,各自孤立,关联性不强,学生的阅读与交流难以得到融合。如何抓住关键要素,让“文学阅读与创意表达”任务群在低年级教学中真正落地,是一线教师需认真思考及深入解决的。

1 “定”:定标立本,明晰文本路径

任务群教学目标是指向学生语文核心素养的,是学生在积极的语文实践中积累、建构,并在真实的语言运用情境中表现出来的文化自信、语言运用、思维能力和审美创造的综合。所以,任务群的教学要以核心素养为导向,从”知识”走向“素养”,通过阅读实现育人的目标。

1.1 锚定主题,确定学习目标

新课标中对“文学阅读与创意表达”的学习,各个年段有对应的学习内容和教学提示。第一学段关注阅读兴趣,通过朗读和想象等,侧重考察学生对作品情境、节奏和韵味的大体感受。低年级学生以形象思维为主,情感内容不断扩大与加深,是培养其文学作品审美能力的起步阶段和重要阶段。

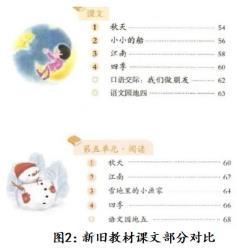

本单元和旧教材相比,无论是《秋天》《江南》,还是《雪地里的小画家》《四季》,都写出了“四季之美”,旨在帮助学生感受自然美景与变化,体会童真童趣,初步体验文学阅读的乐趣。因此教学这个单元必须致力于引导学生感受美、发现美。

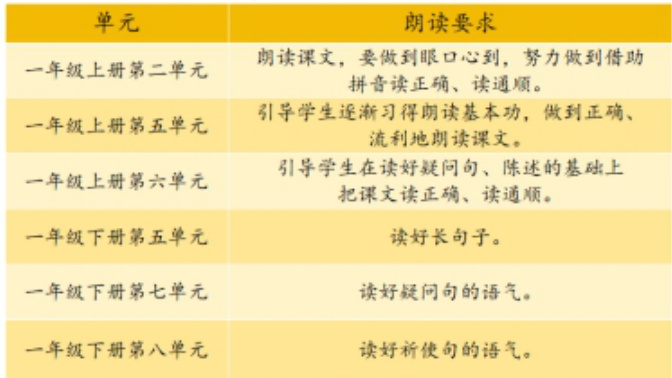

1.2 立定要素,形成朗读体系

本单元语文要素是引导学生正确、流利地朗读课文,并模仿课文中简单的短语和句式进行组词造句。教学设计注重循序渐进:从读正确到读通顺,再到读流利;从读准字音到连贯词语,再到连贯句子;从倾听示范到模仿练习,最终实现自主朗读。基于这一目标,笔者以统编教材中的课文为支架,勾连全学段教材中的朗读要求,形成进阶型的朗读体系,旨在帮助学生逐步提升朗读技能,确保每个阶段的学习都有明确的目标和路径。

表1:一年级教材进阶型朗读体系表

无论朗读的训练点是什么,朗读都是作为一种促进语义和情感理解的工具,读好停顿,读出节奏的目的也是为了准确理解和表达句子的意思、情感。

1.3 塑定框架,呈现文本内容

本单元由 4 篇课文和语文园地两部分组成。从内容上看,贴合人文主题“春夏秋冬”,遵循“双线组元”的编排原则。课文体裁各异,有散文、古诗、儿童诗和儿歌,其语言表达具有节奏感和画面感的反复性句式和段落,对标“文学阅读与创意表达”任务群。教学时,通过引导学生在感知与想象中去感受语言,欣赏语言,创造语言,提升文学审美能力。

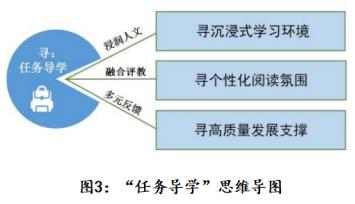

2 “寻”:任务导学,寻策略方法

从单元主题看,“春夏秋冬”很自然地揭示和创设了符合低段学生学情特点的学习境遇。这样的境遇下,语言文字运用的学习要聚焦的是什么呢?笔者认为语言、形象、情感等方面的落脚点要根据单元具体内容和学生实际来寻求策略方法。

本单元四篇课文中有古诗有儿歌,无论是古诗还是儿歌,都有很多学生既熟悉又陌生的词语,如“一片片”“一会儿”“ 何田田”“顽皮’等。熟悉,是不清晰的熟悉;陌生,是因为缺乏相应的生活经验。因此笔者根据低年级学生的特点,构建“寻沉浸式学习环境、寻个性化阅读氛围、寻多维度反馈机制”的三项策略方法,来充分激活学生的相关生活体验。

2.1 “浸润人文”——寻沉浸式学习环境

低年级尚处于学习阅读的起步阶段,学习任务应活动化、游戏化、生活化,因此教学中必须创设有趣真实的情境进行创意表达,使学生在真实情境中感受自然之美,体验文学阅读的乐趣。

围绕上面的学习情境,本单元任务群的学习活动设计思维导图如下:

本单元课文充满童趣与自然气息,贴近学生生活认知。通过唤起对四季的感受,激发对大自然的喜爱。以童趣方式引导孩子走进自然,激发学习兴趣和创意表达,发现民间故事中的真善美。孩子们感受四季美好,潜移默化接受美的熏陶,培养对大自然的热爱。

2.2 “融合教评”——寻个性化阅读氛围

评价应围绕学生阅读文学作品的过程性表现进行。第一学段关注阅读兴趣,通过朗读和想象等,侧重考查学生对作品情境、节奏和韵味的大体感受;“文学阅读与创意表达”的评价,必须侧重于过程性表现。

所谓过程性表现,就是学生在学习的整个过程中,通过真实的任务情境所体现出来的文化自信状态、语言运用水平、思维能力程度、审美创造品位。评价的最终目的是为了有效促成学生文学审美素养的全面提升,进而促进学生语文课程核心素养的全面发展。

如在开展“季节发言人 ”这一活动,笔者给学生们提出具体评价要求,并最终评选出朗读小能手。而在开展《雪地里的小画家》经典诵读比赛中,笔者引导学生们通过反复诵读准确把握故事节奏,通过丰富的情感变化想象那些在雪地上留下足迹的小动物们。另外在“四季诗歌分享故事会 ”中,笔者以创意表达和课外阅读进行拓展延伸:结合课文内容和已有生活经验进行想象,激发创意表达,如 教学《四季》一课时可仿照课文写一首小诗,激发学生的想象力。再引入相关的课外知识,提高他们的思维水平和综合素养。

2.3 “多元评估”——寻高质量发展支撑

教学评价是教学中的重要一环,笔者立足“教——学——评”的整体育人观念,通过自评、师评、家长评等方式,全面收集学生在学习过程中的表现和成果;利用多样化的评价工具和平台,优化课程设计,提升教学质量。通过学习任务,将语文要素真正转化为学生的语文知识技能。

3 “明”:双线弥合,拓宽阅读视野

基于学情,笔者可以通过扩充知识储备、创意融合生活、激发阅读活力的系列学习实践活动,实现课内外阅读的双线融合,拓宽学生的阅读视野。

3.1 线上:“网聚”资源——扩充知识储备

在当前教育改革的背景下,信息技术已经成为教学创新的重要推动力。在小学语文情景阅读教学中更能提高教学效果。因此“文学阅读与创意表达”学习任务群呈现的过程中,笔者将信息技术与语文教学深度融合,在不同层面上提升学生的语文阅读能力。

表2:线上:“网聚”资源——扩充知识储备总表

首先,开展“童声嘹亮,传唱经典”活动。学生每周借助班级多媒体屏幕聆听经典童谣,如单周播放《江南》,双周播放《秋天》,让学生在轻松的氛围中积累经典文学;设立“诵读风采,班级竞技”环节,学生可将诵读视频上传至班级圈,与同伴分享阅读成果,并在观摩中学习表达技巧。此外,借助家庭资源,开展“家庭之星,诵读争辉”活动。学生在家诵读表现自然之美的短小诗文,由家长作为观众进行评分,不仅帮助一年级的孩子培养文化自信,敢于大声朗读,还借助钉钉班级圈展示阅读成果,既得到了许多家长的肯定,也锻炼了孩子的表达能力,促进孩子养成良好的阅读习惯。

3.2 线下:“云端”联动——创意融合生活

笔者通过线上线下相结合的方式,将课堂延伸至“云端”,实现教学资源的无缝对接;利用在线平台开展互动式教学,结合线下的实践活动,如创意写作、戏剧表演等,激发学生的创造力和想象力。

表3:线下:“云端”联动—创意融合生活总表

个人创意书签、跨学科研学活动和班级“一起读书吧”为一年级学生打开了书本外的想象大门。他们动手设计书签,展示在评比栏上;用画笔定格大自然在研学单上;与同学分享书中所见。这些活动成为他们独特的收获与珍藏。线上线下的“创意阅读”模式适应当下学情与互联网环境,让学生随时随地在老师引领下进行一年级新修订教材下的主题阅读与表达,激发创造力与表达欲。

3.3 双线:“研思”并进——激发阅读活力

笔者通过线上线下的深度融合,引导学生在阅读中思考、在思考中阅读。这种“研思”并进的模式,不仅延长了阅读的时间和空间,更激发了学生的阅读兴趣和思维活力,使阅读成为一种持续的学习动力和乐趣。

3.31 引路:范读——让阅读从“黯淡”到“火光”

新课标强调,低年级阅读教学应激发学生的阅读兴趣,培养初步的阅读习惯和能力。教师的范读是关键。以《拔萝卜》为例,讲述时应运用丰富的表情、生动的语言和恰当的肢体动作,吸引学生注意力,激发他们对后续阅读的兴趣。从而有效提高学生主动阅读的能力。

3.32 深思:自读——让思考从“粗浅”到“深意”

在阅读过程中,教师可以设计一系列更加贴合一年级新修订教材下低年级学生认知水平和生活经验的问题,以引发学生思考。

3.33 评趣:后读——让评价从“无味”到“有味”

教师可以通过“阅读成长档案”记录学生的阅读过程,设置“阅读小明星”评选活动,开展“阅读故事交流会”,鼓励学生互相评价,共同进步。

综上所述,运用“定·寻·明”策略是对核心素养下文学阅读与创意表达任务群实践的探究与摸索,今后在教学中将继续注重对单元内容进行整合,促进学生核心素养发展。

参考文献

[1]刘徽.大概念教学:素养导向的单元整体设计[M].北京:教育科学出版社,2022:69.

[2]义务教育语文课程标准(2022 年版)[M].北京:北京示范大学出版社,2022:23.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)