双季稻区早稻合理密植栽培技术的区域适应性研究

刘华伟

雷州市农业技术推广中心 广东雷州 524200

引言

地处热带北缘,作为华南地区重要的双季稻产区,其双季稻种植面积占耕地总面积的 75% 以上。该地区年均温 23% ,年降水量 1700m m,光热水资源丰富,为水稻生长提供了优越的自然条件。然而,早稻生育期集中在 3-7 月,这一时期气候复杂多变,春季低温阴雨、夏季高温台风等气象灾害频发,对早稻生产构成严重威胁。当前当地主导的传统稀植栽培模式存在明显局限,群体结构松散导致光能利用率较低,光温资源浪费显著,且群体抗逆性弱。相比之下,合理密植技术通过优化群体配置,已在多地双季稻区显现优势,光能利用率可提升 10%-15% ,有效穗数增加15%-20% ,为应对气候胁迫、稳定产量提供了新思路。立足雷州地区实际情况,探究合理密植栽培技术在该区域的适应性及应用方法,以期为当地早稻产业发展提供技术支撑[1]。

1 双季稻区早稻合理密植栽培技术分析

早稻合理密植技术核心是根据品种特性与环境条件,确定单位面积基本苗数与株行距配置。紧凑型品种宜控制在 1.8~2.0 万穴 /667m2 ,松散型品种控制在 1.5~1.7 万穴/667 m2 。株行距设置遵循“宽行窄株”原则,行距保持 28~33cm ,株距依密度调整为 12~16cm。技术实施需同步满足三个条件:有效分蘖临界期茎蘖数达目标穗数 1.2 倍,齐穗期叶面积指数 6.0~6.5,成熟期群体透光率 ≥25% 。关键在于构建“前期早发、中期稳长、后期不早衰”的群体动态,以实现光能、养分、水分的协同利用。

2 双季稻区早稻合理密植栽培技术的区域适应性

雷州早稻生育期面临三重气候胁迫,直接影响密植技术应用效果。3月播种期低温寡照现象突出,低于 15°C 天数占比 30% ,导致秧苗缓苗速度减慢,需强化育秧阶段温度调控;5 月孕穗期高温频发,超过 35°C 的天气易诱发颖花退化,对品种耐高温性提出严格要求;6-7 月年均遭遇 2.8 次台风暴雨,增加田间倒伏风险,需兼顾群体密度与抗倒能力。同时,密植技术应用还需协调三个矛盾:群体规模扩大导致田间湿度上升,纹枯病发生率增加;株行距缩短限制中耕机械作业灵活性;早稻需在 7 月中旬前完成收割还田,要求配套早熟品种以衔接晚稻种植。这些区域特性决定了密植技术,必须经过本土化优化才能落地见效。

3 双季稻区早稻合理密植栽培技术的区域适应策略

3.1 品种选择

雷州早稻品种需满足区域生产的多重需求。生育期需控制在 105d 以内,确保 7 月中旬前完成收割,为晚稻插秧预留充足时间。茎秆抗倒性是核心指标,要求基部节间长度小于 5cm,增强台风暴雨条件下的群体稳定性。灌浆期需耐受 35°C 以上高温,结实率保持 75% 以上,减少高温对产量的影响。同时需高抗纹枯病和白叶枯病,降低密植条件下的病害风险。“两优早 17”是适配品种之一,全生育期 105d,株高 90cm ,茎秆抗折力达 425kN,综合抗逆性适配雷州气候。“泰优 398”在耐高温方面表现突出,灌浆期耐高温能力强,区域种植中能稳定形成产量。需避免选用感光型品种,防止光周期影响导致生育期延长,以确保营养生长向生殖生长正常转化,与区域茬口需求匹配[2]。

3.2 育秧与移栽技术

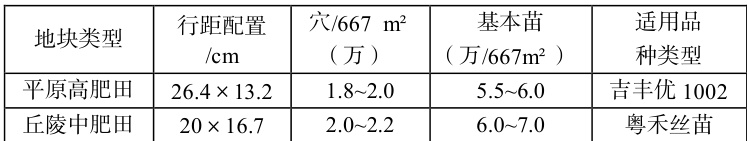

育秧环节采用薄膜保温旱育秧技术,应对 3 月低温寡照问题。2 月下旬至 3 月初播种,每 667m2 播种量 10kg ,播后覆膜 7-10d,膜内温度控制在 25⋅30% ,促进秧苗快速生长,缩短 25-30d 秧龄期内的缓苗时间。移栽采用机械化宽窄行配置,平衡密度与通风需求。宽行设置为 26.4cm 保障田间通风透光,窄行 13.2cm 增加单位面积穴数,丘陵中肥田可采用 20×16 7cm 株行距进一步提升密度。每 667m2 穴数控制在 1.8 万~2.2 万,杂交稻每穴 1~2 苗,常规稻 3~4 苗,确保每 667m2 基本苗达 6 万~7 万。不同地

块类型参数配置不同,如表 1 所示。

表 1 雷州早稻密植移栽参数配置

平原高肥田肥力充足,适当降低密度避免倒伏;丘陵中肥田通过加密提升群体规模。移栽后管理需配合水分调控,前 3d 保持 3~5cm 深水层护苗,缓解低温影响;分蘖期改为 2~3cm 浅水层,促进低位分蘖发生,构建合理群体结构。丘陵地块可选用井关 2ZGQ-6A 插秧机,其 1.2m 最小转弯半径适配小田块作业,有效提升移栽效率。

3.3 肥水管理

肥水管理阶段,需兼顾密植群体生长以及抗逆需求,可采用“减氮稳磷增钾”策略。每 667m2 施纯氮 10kg ,可有效降低群体过旺导致的倒伏风险;氮磷钾比例设为 1:0.5:1.2,增加钾肥用量的同时,增强其茎秆韧性。基肥占总施肥量 60% ,包括腐熟农家肥 1000kg 、复合肥 30kg ,为前期生长奠定基础;分蘖肥占 20% ,施用尿素 5kg ,促进分蘖发生;穗肥占 20% ,施用钾肥 8kg,提升灌浆结实能力。水分管理需把握关键生育期,分蘖末期当 667m2 茎蘖数达 22 万时,晒田 5~7d 至田面出现微,抑制无效分蘖,降低田间湿度。孕穗期恢复 3~5cm 水层,为颖花发育提供稳定环境。乳熟期采用干湿交替模式,灌水 2cm 后自然落干再补水,避免高温导致的“逼熟”现象,延长灌浆时间[3]。

3.4 病虫害防控

在密植田病虫害防控阶段,主要以生态调控、药剂防治结合方式,重点应对纹枯病、稻飞虱、卷叶螟等高发病虫害问题。(1)纹枯病。易在湿度 85% 以上的郁闭田块发生,预防需结合分蘖期晒田控蘖、宽窄行移栽,降低田间湿度。孕穗期,每 667m2 采用 20mL 的 24% 噻呋酰胺悬浮剂兑水喷雾,重点喷洒茎基部,抑制病害扩展。(2)稻飞虱。随台风迁入,可在田埂种植芝麻诱集天敌,减少虫口基数;若虫盛期,每 667m2 采用 20g 的25% 吡蚜酮悬浮剂喷雾防治。(3)卷叶螟。易在雨季孵化,每 667m2 可释放2 万头稻螟赤眼蜂,应急时每 667m2 采用 10mL 的 20% 氯虫苯甲酰胺。台风暴雨后需立即排涝,每 667m2 喷施 3% 中生菌素可湿粉 50g ,预防白叶枯病爆发。这套防控体系可针对性应对密植田的病害风险,保障群体健康生长。

结论

双季稻区早稻合理密植栽培技术的应用,需结合当地气候与生态特点,从品种选择、育秧移栽、肥水管理和病虫害防控等方面进行优化。选择生育期短、抗倒性强、耐高温且抗病的品种,采用薄膜保温旱育秧和机械化宽窄行移栽,实施“减氮稳磷增钾”的肥水管理策略,以及综合运用生态调控与药剂防治的病虫害防控措施,通过上述优化形成的技术体系可有效应对雷州早稻生育期的气候胁迫,解决密植技术应用中的矛盾。

参考文献:

[1]谭宏,张丹,苘娜娜,等.双季稻区早稻品种筛选试验初报[J].黑龙江粮 食,2024(6):65-67.

[2]彭柳林,余艳锋,余永琦.双季稻区“晚稻品种连种”模式:内涵界定、产生逻辑与实现路径——以江西省为例[J].中国稻米,2024,30(2):68-72.

[3]彭春凤,韩高明,吴少华,等.赣北双季稻区早稻直播栽培技术[J].农业科技通讯,2021(1):262-264.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)