基于电气技术的年画数字化传承与创新的实践研究

黄曾隆 胡志成 刘攀 潘思怡

湖南工学院 湖南衡阳 421002

1.研究背景

年画承载着中华民族的民俗记忆与基因美学,但其在当代传承遭遇多重挑战,最大的挑战就是传统年画的细腻线条、丰富色彩难以通过常规技术精准数字化。据调查显示 45.95% 的公众对年画“完全不了解”,这使得年轻群体关注度断层导致文化传播受阻[1]。随着“非遗数字化保护”上升为国家战略,技术赋能成为突破困境的核心抓手,但现有研究多聚焦文化转译层面,对电气技术在设备稳定性、数据精准性等底层支撑作用的探索不足[2]。

但电气专业的技术优势为年画数字化提供了全新可能。主要体现在以下几个方面,高精度传感器可保障图像采集的细节还原,智能供电系统能支撑 AR/VR 设备的持续运行,自动化控制技术可实现动态展示的精准响应。本文基于“画韵新潮”项目实践,系统阐述电气技术如何通过硬件支撑、系统集成与交互优化,解决年画数字化中的技术痛点,构建“技术为骨、文化为魂”的传承新模式,既拓展了电气技术的文化应用场景,又为传统文化的传承注入新力量。

2.技术原理、实施路径与创新点

2.1 技术原理

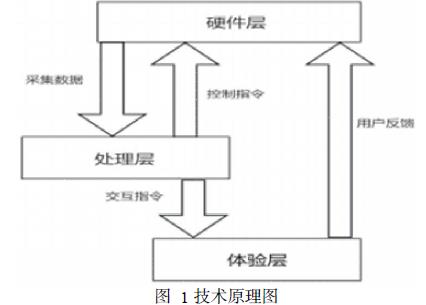

以“电气技术支撑文化传承”为核心,构建“三层技术架构”:底层为电气硬件支撑层,通过稳压电路、伺服控制、传感模块等技术保障数字化设备的稳定运行;中层为数据处理层,依托电气驱动的高精度扫描设备与抗干扰电路,实现年画图像、色彩数据的精准采集与修复;顶层为交互体验层,通过单片机控制、红外传感与机械执行机构,打造沉浸式互动场景。三者协同形成“硬件可靠-数据精准-体验沉浸”的闭环。

2.2 实施路径

(1)年画数字化采集与修复

高精度扫描系统:设计基于 PLC 的扫描设备驱动模块,通过伺服电机控制扫描头使移动精度达 0.1mm ,配合电气稳压电路,避免电压波动导致的图像失真,实现年画古版纹理的毫米级还原;

色彩修复设备优化:集成高精度光谱传感器与电气温控系统,将环境温度稳定在 25±1°C ,通过 PID 算法调节光源强度,确保褪色年画色彩数据采集误差 leq2% ,为 AI 修复提供精准原始数据。

(2)沉浸式体验装置

AR 互动终端:以 STM32F103C8T6 单片机为核心,通过红外姿态传感器捕捉用户手势指令,使响应延迟控制在 50ms 以内,配合智能供电管理系统,让续航提升至 8 小时,实现“扫描年画触发动态场景”的流畅体验。

VR 工坊模拟系统:通过电气隔离技术减少信号干扰,使机械臂定位误差 ≤±0.5mm ,从而精准模拟年画刻版、印刷等工艺动作,让用户“亲历”传统技艺流程。

(3)产业化延伸

智能文创展示柜:采用光敏传感器与 LED 调光电路,根据环境光线自

动调节展示亮度,从而能够精准呈现年画色彩层次;

数字版权存证终端:搭建基于电气通信技术的区块链数据传输模块,通过抗干扰电路设计保障版权信息传输的安全性与不可篡改性。

2.3 创新点

(1)电气技术支撑的高精度数字化

突破传统数字化的技术瓶颈,通过伺服控制、稳压供电、温控传感等技术组合,实现年画细节采集的毫米级精度与色彩还原的低误差率,提升数据精准度。

(2)智能交互的电气驱动体系

构建“传感器-控制器-执行器”一体化交互系统,以单片机为核心实现手势识别、机械联动的实时响应,解决 AR/VR 设备在文化体验中的延迟卡顿问题,提升交互流畅度。

(3)跨场景的电气适配方案

针对家庭、学校、文旅等场景差异,设计模块化电气方案,家庭场景采用低功耗便携式终端,学校场景开发教学专用电路实验平台,文旅场景部署防水防震设备,通过电气防护技术提升环境适应性。

(4)“电气+非遗”的融合范式

将电气专业的传感控制、供电管理等核心技术转化为文化传承的支撑能力,形成可复制的技术标准,为其他非遗项目的数字化保护提供了参考依据[3]。

3.应用价值

专业价值:拓展了电气技术的文化应用场景,将传感器技术、自动控制等课程知识转化为解决实际问题的能力,为工科专业服务文化传承提供实践范本;

文化价值:通过技术赋能让年画文化以沉浸式、互动化形式融入现代生活,有效提升年轻群体关注度,助力非遗活态传承[4];

产业价值:形成的数字化技术方案可直接应用于文创开发、文旅融合等领域,推动年画的文化价值向经济价值转化。

4.总结与展望

本研究通过电气技术赋能年画数字化传承的实践,验证了“工科专业服务文化传承”的可行性与有效性。未来将进一步优化技术方案,开发基于物联网的年画数字资源管理系统,通过电气通信技术实现多终端数据同步;设计更轻量化的交互设备,降低功耗的同时提升用户体验。同时也表明了电气技术不仅是工业生产的核心支撑,更能成为文化传承的“技术骨骼”。这种“专业特色 .+ 文化需求”的融合模式,为大学生的发展提供了新思路,也为非遗数字化保护注入了工科力量,促使传统文化在数字时代焕发新生。

参考文献:

[1]姜明利.数字动画技术下的木版年画角色重塑与文化传播研究[J].大观(论坛),2025,(03):90-92.

[2]李宁,于佳宁,于海龙.非物质文化遗产数字化保护与传播策略研究以马街书会为例[J].商业经济,2024,(10):78-80+103.

[3]董瑞.乡村振兴视域下非遗文化传承与发展——以新疆博湖县为例[J].新传奇,2025,(01):98-100.

[4]张法.中国古代版画年画之美:性质、定位与类型演进[J].学术研究,2025,(03):151-161 +178+2 .

【基金项目:2025 年大学生创新创业训练计划项目:画韵新潮——数字时代下对年画的创新重构与多元应用(项目编号:S202511528237)、汉韵 新 程 —— 解 锁 东 方 文 化 密 码 , 创 享 当 代 价 值 ( 项 目 编 号 :S202511528183X)】

作者简介:1.黄曾隆,电气 2304 班学生,本科在读。2.胡志成,应化2402 班学生,本科在读。3.刘攀,电气 2304 班学生,本科在读。4.潘思怡,计科 2302 班学生,本科在读。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)