税收优惠制度视角下高新认定与研发加计扣除的适用边界与实践效果分析

夏洁

新疆驰远天合有限责任会计师事务所克拉玛依分所 新疆克拉玛依 834000

科技创新是一国发展的核心竞争力之一,而税收优惠政策作为我国政府指导资源配置的一种重要方式,对刺激企业进行创新投入具有无可替代的功能。高新认定及研发加计扣除政策分别在企业资质认定及研发费用扣除两个维度对高新技术企业进行税收减免扶持。但在政策实践过程中,两者适用条件界定不清,政策协同效应不强逐渐暴露。深入分析这两大政策的适用边界和实践效果对完善我国税收优惠制度,增强政策精准性和有效性进而促进科技创新有现实意义。

一、高新认定与研发加计扣除的适用边界

(一)认定对象与范围

高新认定已建成严格准入和筛选体系,8 个国家重点扶持领域涉及电子信息,生物和新医药,航空航天,新材料和高技术服务等战略性新兴产业。企业不仅需要在近三年内获得核心自主知识产权(例如发明专利、集成电路布图设计的专有权),还需满足研发人员占比不低于 10% 、近一年高新技术产品(服务)收入占企业同期总收入的比例不低于 60% 等量化指标[1]。认定过程包括企业自我评价,注册登记,专家评审和公示公告,省级科技部门会同财政和税务部门综合评估。

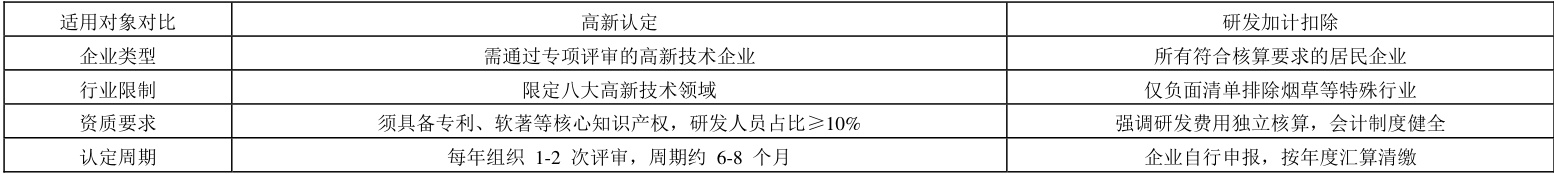

相应地研发加计扣除政策也采用普惠性覆盖策略。依据2024 年国家税务总局的最新数据统计,受益于该政策的企业中,制造业企业的比例高达 48% ,而软件和信息技术服务业的比例为 14% ,这意味着传统制造业和新兴产业都得到广泛的涵盖。该政策仅通过负面清单排除烟草制造业、住宿和餐饮业等特定行业,要求企业具备健全的会计核算体系和准确的研发费用归集能力即可申请(见表1)。

表 1:高新认定与研发加计扣除适用对象及优惠力度对比表

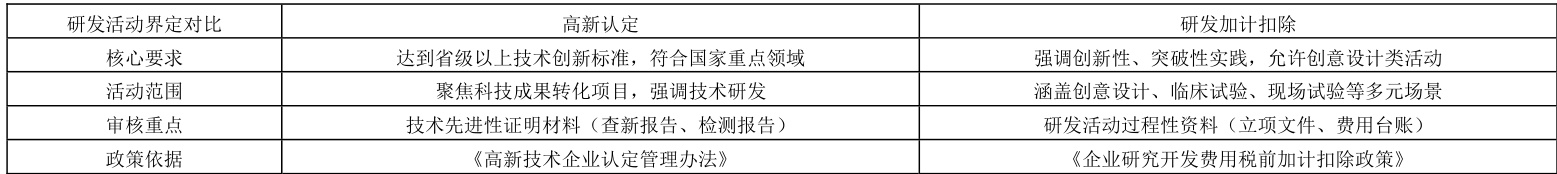

(二)研发活动界定

高新认定为研究开发活动设立很高的技术门槛并要求该项目要满足《国家重点支持的高新技术领域》规定,技术创新需要满足省级及以上科技成果鉴定。比如半导体企业芯片制程突破 28 纳米到 7 纳米工艺、新能源企业提高动力电池能量密度技术革新等都是典型高新认定研发活动[2]。

研发加计扣除用更灵活的标准判断,按照 “实质比形式重要” 的原则,把创意设计活动、临床试验、勘探开发技术现场试验等放进抵扣范围。财政部数据表明,2023年创意设计类研发费用加计扣除金额达 327 亿元,比上一年增长 37% ,影视特效制作、工业产品外观设计等非传统研发活动得到政策支持。两种政策在审核重点上也有明显不同,高新认定看重技术先进性证明材料(如科技查新报告、检测报告),研发加计扣除更在于研发活动过程资料(如立项决议、人员工时分配表)(见表 2)。

表 2:高新认定与研发加计扣除研发活动界定对比表

二、高新认定与研发加计扣除的实践效果

(一)税收优惠力度

高新技术企业的认定所带来的税收优惠具有长久的稳定性,经过认证的高新技术企业可以享受 15% 的企业所得税减免,这比基准税率减少 10 个百分点。以年度应纳税所得额为 1 亿元的企业为例,确定后的年度直接节税可以达到 1000 万元。同时高新技术企业也可以叠加享有延长亏损结转年限和固定资产加速折旧的配套优惠政策。

在研发加计扣除政策方面,表现出阶梯式的激励机制。制造业企业可以根据实际研发费用的 200% 在税前进行扣除,而非制造业企业则可以享受 175% 的扣除比例。根据国家税务总局的统计数据,到 2023 年,全国的研发费用加计扣除额度将超过 2 万亿元,受益于这一政策的企业的研发投资强度将从 4.1% 增加到 6.4% ,形成“研发投入越高,税收抵扣的幅度就越大”的正向激励机制。两类政策在优惠实现路径上存在差异:高新认定通过降低税率减少应纳税额,研发加计扣除则通过扩大税前扣除基数降低税基(见表 1 关联分析)。

(二)对企业发展的影响

高新认定对提高企业品牌价值和市场竞争力具有显著成效。Wind的数据表明,在2023 年科创板的新上市公司中,有 87% 拥有高新技术企业的资格,其平均市盈率比行业平均值高出 23% ,因此更容易受到风险投资和资本市场的青睐。另外高新认定也可以帮助企业从政府采购和人才引进中得到政策倾斜[3]。

研发加计扣除的政策对企业的现金流产生直接影响,从而有效地减轻研发资金的压力。工信部的数据表明,在政策执行之后,中小企业的平均研发投资比例从 3.2% 增加到 5.8% ,这表明企业在研发方面的投入强度有明显的提升。在 2023 年,两种政策之间的协同作用表现得尤为明显:全国的企业专利申请量同比上升 18% ,与此同时,获得高新技术认证和研发加计扣除政策的企业的增长速度也达到 27% ,充分体现政策组合叠加促进企业创新能力提升。

三、结语

以科技创新为动力的国家发展战略下,高新认定和研发加计扣除政策是税收优惠制度中的重点组成,虽然政策实践面临着适用条件界定方面的挑战,而通过对适用边界的准确界定,发挥各自的长处,产生差异化的激励和协同效应。二者不仅在税收优惠力度方面各有侧重,而且还从不同途径深刻地影响着企业的发展,并共同为企业创新能力和国家核心竞争力的提高提供强有力的政策支撑和制度保障。

参考文献

[1] 楚 秋 珍 . 高 新 技 术 企 业 税 收 筹 划 问 题 及 优 化 对 策 研 究 [J]. 金 融 文坛,2025,(05):130-132.

[2]廖婷. 数字化转型下高新技术企业的税收筹划要点分析[J].中国科技投资,2025,(11):35-37.

[3]李国栋,蓝发钦,国文婷. 减税激励与企业并购行为——来自高新技术企业认定的证据[J].现代金融研究,2024,29(12):47-56.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)