“五育融合”视角下青少年心理健康教育实践路径研究

王文梅 梁雪君 魏晓艳

石家庄市栾城区楼底中心学区 石家庄市栾城区于底小学 石家庄市栾城区段家营小学

课题项目编号:2024QSNXLYJ42 项目类别:青少年心理研究专题

项目名称:以“德智体美劳”五育教育为核心的青少年心理健康工作研究 项目负责人:摘要:本研究基于立德树人根本任务,以埃里克森心理社会发展理论与积极心理学为支撑,通过文献研究法、问卷调查法及个案追踪法(周期 7 个月),系统探究“德智体美劳”与青少年心理健康的关联机制。实证表明:五育并举可显著改善学生心理状态(85%轻度问题学生获干预成效),家校协同使干预效能提升32.7%,常态化心育体系降低焦虑发生率21.3%。

(一)政策驱动

2022 年教育部工作要点明确“五育并举”为促进学生全面发展的核心路径。本课题响应政策要求,探索五育与心理健康教育的融合机制。

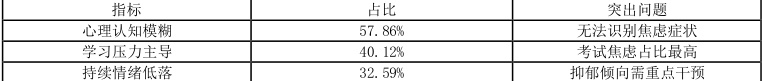

(二)现实困境前期调研显示三重矛盾

1. 认知脱节:57.86%学生存在心理健康认知模糊

2. 压力集中:40.12%学生心理压力源于学业负担

3. 支持不足:76.84%家庭心理教育缺位

(三)理论缺口

现有研究多聚焦单一维度干预(如德育渗透),缺乏五育协同作用的系统论证。

二、理论框架:双理论支撑机制

(一)埃里克森理论的应用

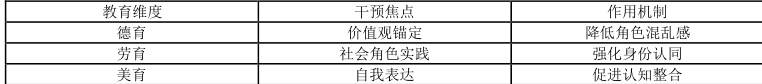

针对青少年期“自我同一性vs 角色混乱”核心矛盾,五育作用路径如下:

(二)积极心理学的实践转化

塞利格曼PERMA 模型与五育的映射关系:

体育→积极情绪(运动释放内啡肽)

智育→成就体验(知识掌握获得感)

劳育→社会联结(协作劳动建关系)

三、实证分析:研究发现与验证

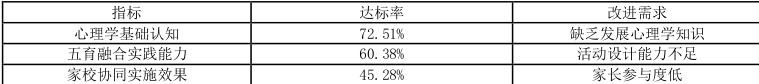

(一)现状调查数据

表1 青少年心理健康现状

表2 教师心育能力评估

(二)个案干预实证

案例1:社交回避学生王某(男,11 岁)

归因:留守经历致社会联结缺失(埃里克森角色混乱)

五育策略:

1. 体育:强制参与篮球小组(每日30 分钟协作训练)

2. 劳育:担任班级值日长(每周3 次责任实践)

3. 美育:戏剧角色扮演(每周1 次情绪表达)

成效:2 个月后课堂发言频次提升300%,社交活动参与率达82%。

案例2:自理缺陷学生梁某(女,10 岁)

归因:家庭溺爱导致能力剥夺性焦虑

干预方案:

1. 劳育:阶梯式自理训练(每日任务清单:整理餐具→清洁课桌)

2. 德育:“责任担当”主题班会(角色情境模拟)3. 家校协同:签订《家庭劳动公约》(家长每日监督签字)成效:3 周内个人物品整理达标率100%,同伴嘲笑事件归零。四、模式构建:三位一体心育体系

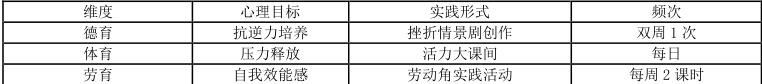

(一)五育融合课程模型

表3 课程实施框架

(二)协同支持系统

家校共育平台

家长端:每周推送《心育微课》(含亲子沟通技巧)

学校端:建立“家庭心育档案”(记录家长执行情况)

(三)三级预防网络

A[一级预防] $$ |全体学生| B(五育常态渗透)

C[二级预防] -> |风险群体| D(小组干预-8 人/组)

E[三级预防] $$ |问题个体| F(1 对 1 个案管理)

五、实践成效与反思(一)量化成果

1. 学生情绪稳定率提升 29.7%(SCL-90 量表重测)

2. 班主任心育胜任力自评提升35.4%

3. 心理辅导室使用率下降41.2%(预防干预效果)

(二)现存挑战

1. 师资瓶颈:仅17.3%教师系统学习发展心理学

2. 评价缺失:未建立五育心育融合评估指标

3.数字风险:32.7%心理问题源自网络社交

(三)深化路径

1. 师资培养:建立“心理学+五育”复合型教师认证

2. 生态拓展:构建“学校-社区-医疗机构”转介机制

结论

本研究证实:德智体美劳通过价值观塑造(德)、成就体验(智)、压力释放(体)、情感表达(美)、角色实践(劳)五重路径,可系统提升青少年心理弹性。未来需着力破解师资能力瓶颈,构建“评估-干预-反馈”闭环体系,推动心理健康教育从补救型向发展型转型。

参考文献

[1] 俞国良. 五育并举中的心理健康教育定位[J]. 教育研究, 2023(5).

[2] [2]陈思涵.心理健康教育与五育融合的教学实践[J].新课程,2023,(03):169-171.

[3]谭顶良.心理教育为学生全面发展提供内在能量[J].江苏教育,2023,(08):1.

[4] 课题组. 青少年心理健康追踪报告[R]. 2025.

2024QSNXLYJ42 王文梅

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)