任务群驱动初中生物课堂的实践研究

刘艳

广元市利州区兴安初级中学 四川广元 628000

中图分类号: 文献标识码: 文章编号:

一、引言

新课标强调“做中学”理念,旨在通过解决真实问题助力学生发展核心素养。任务驱动教学法(Task-BasedLearning, TBL)起源于建构主义理论[1],强调在特定情境任务中推动知识的内化吸收。近年来,虚拟情境教学因其能够创设高度逼真且富有吸引力的学习环境,受到了广泛关注与研究。虚拟情境教学可有效提升学生的学习积极性和参与度[2];实证研究表明虚拟情境能够增强学生对抽象知识的理解[3]。国内研究表明,TBL 与STEM 教育融合可提升科学探究能力[4]。然而,现有研究较少关注虚拟历史情境与生物学知识的整合路径。

《种子的萌发》传统教学多依赖教材实验,不能很好的学以致用,致使学生很难深切体悟到知识背后所蕴含的社会价值。本研究紧密围绕教学目标,考虑当代初中生喜爱穿越剧情的学情,别出心裁地构建了“穿越救荒”的独特虚拟情境,利用AI 技术合成穿越视频,增强情景代入感,探索任务驱动教学在生物学、地理学科融合方面的实践应用。

二、教学设计框架

(一)理论依据

1. 认知冲突理论:通过创设时空穿越的虚拟情境,巧妙引发学生的认知失衡,从而有力驱动问题的解决。

2. STEM 整合理念:将科学探究(S)、技术应用(T)、工程设计(E)与数学分析(M)融入任务链。

(二)核心素养目标:

生命观念:阐述种子萌发的条件与过程,建立结构与功能相适应的生物学观念[3]。

科学思维:通过对照实验设计,培养逻辑推理与实证意识。

探究实践:在任务情境中完成实验设计与数据分析,提升合作与创新能力。

态度责任:体会科学知识对人类生存发展的意义,增强社会责任感。

三、教学案例设计与实施(一)情境导入:穿越任务驱动的真实问题

故事情境:学生李明意外被雷击后穿越至古代村落,发现当地居民还在靠采摘野果和打猎为生(利用即梦AI 合成相关视频),因种植技术匮乏而深陷饥荒困境。他需利用生物学知识带领村民实现粮食自由,解决温饱问题。学生讨论如何实现粮食自由?得出:寻找野生粮食种子→开垦试验田→大面积推广。

分层任务驱动问题:如何选择适合播种的种子?古代环境下如何创造种子萌发的条件?如何利用有限技术优化土壤透气性?

在分组依据方面,综合考虑多个因素进行科学分组。学生的学习成绩、学习风格、性格特点等都是重要依据。成绩好的学生与成绩中等和相对薄弱的学生合理搭配,能够在小组中形成知识与技能的互补。例如成绩好的学生在实验设计时能提供较好的思路和方法,成绩中等的学生可以积极参与讨论和数据记录,学习薄弱的学生可以在他人帮助下更快理解实验操作步骤。对于学习风格,主动探索型与谨慎思考型学生相互组合,有利于拓展小组思维方式。性格外向、沟通能力强的学生和性格内向但心思细腻的学生搭配,可提高小组交流效率,发挥各自优势 。

设计意图:通过“穿越”这一新颖情境,将知识学习与生存挑战结合,激发学生探究兴趣。

(二)任务实施与数据实证任务一:筛选优质种子(探究种子萌发的自身条件)

学生活动:

1. 观看 AI 合成视频,李明发动村民寻找到一袋粮食种子,观察古代村民提供的种子(部分干瘪、虫蛀或胚受损)。学生结合上学期所学知识“种子结构”,筛选完整且有生命力的种子。

2. 设计实验验证胚的完整性对萌发的影响(对照组:完整种子;实验组:切除胚的种子),通过NB 实验室模拟实验结果。

科学思维:通过对比实验理解胚是种子萌发的关键结构任务二:优化种植环境(探究种子萌发的外界条件)

筛选出合格的野生种子后,李明为了节约野生种子,带领村民开垦了三块试验田。

学生活动:

1. 分组设计三组对照实验,探究水分、温度、空气对种子萌发的影响(参考教材实验装置)。

2. 结合古代环境(如春季多雨、土壤板结问题),提出改进方案(如松土增氧、控制播种深度)。

跨学科整合:联系物理学(土壤透气性)、地理学(气候分析)优化实验设计。

任务三:提高发芽率(探究种子萌发的内部物质转化)学生活动:

1. 品尝萌发与未萌发的小麦种子,分析甜味差异原因,理解淀粉转化为糖的过程。

2. 提出“浸泡催芽”等古代可行的促萌发技术。

(三)教学实施与评价

探究过程:

1. 实验设计:学生分组讨论并绘制实验方案图,教师引导优化变量控制(如强调单一变量原则)。

2. 数据分析:记录结果,绘制种子萌发曲线图,用折线图对比不同条件的影响。

3. 成果展示:以“古代农业技术推广会”形式汇报实验结论,提出种植建议(如“春播需地温稳定”“浅播透气”)。

4.播放植物从种子到森林的延时摄影,强调“每一颗种子都是生命的希望”。结合“碳达峰”政策,探讨种子科学与生态保护的关系。

评价方式:

过程性评价:实验设计的科学性、团队合作表现。

终结性评价:能否结合数据为古代村民制定《种植指南》

四、教学成效与反思

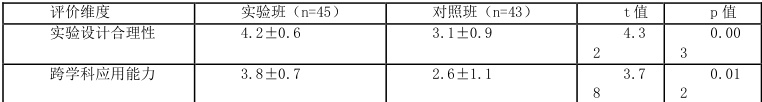

(一)量化效果分析

通过 SPSS 26.0 进行独立样本 t 检验:

(二)创新与局限

1.创新性:

AI 技术增强情境沉浸感(学生任务投入度提升37%)

通过“起垄种植模型制作”实现工程思维培养

2.局限性:

学困生在复杂任务中呈现较高认知负荷(需分层设计任务)

实验材料可因地制宜(如用黏土模拟古代土壤,用蜡烛燃烧消耗氧气探究空气条件)。

五、结语

本案例以“穿越救荒”为任务主线,将种子萌发的理论知识转化为解决实际问题的工具,不仅落实了新课标的探究要求,更培养了学生的创新思维与社会责任感。通过角色代入与实验设计,学生从被动接受者转变为主动探索者,真正实现了“知识为生命服务”的教育目标。

参考文献:

[1]王伟, 张莉. 任务驱动教学法在初中生物教学中的应用研究[J]. 生物学通报, 2021(5):32-35.

[2]陈雨婷,李明,杨刚,黄昌勤,韩中美. "球面视频虚拟现实技术对学生深度写作的影响." 现代教育技术 33.7(2023):53-61.

[3]李新仓. "元宇宙赋能高校思想政治教育的实践进路." 教育探索 4(2023):48-50.

[4]Lu, Jun , et al. "Lymphatic metastasis-related TBL1XR1 enhances stemness and metastasis in gastric ancer stem-like ells y ctivating RK1/2-SOX2 signaling (vol 0, g 22, 2021) (Retraction of Vol 40, Pg 922, 2021)." Oncogene 11(2024):43.

作者简介:刘艳,女,二级教师,生物教学

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)