基于情境进阶式培养学生高阶思维的实践与探索

葛益华

杭州市富阳区富春第三中学 浙江杭州 311400

一、问题提出

思维是人类认知活动的核心,而情境是认知的基础以及沟通知识与思维的桥梁。知识和思维需要在情境中生成和显见。真实的情境教学有助于学生在复杂的问题中进行深入思考和探究,知识的理解应当是一个从浅入深的过程,而思维水平则应随之逐步提升。认知与思维的进阶发展相辅相成,使学生能够透过表象看清事物的本质,进而激发更深层次的思考,为高阶思维的培养创造良好的环境。然而,当前科学课堂中的情境教学存在以下几方面的问题:首先,情境教学未能充分结合实际情况,表现出过于形式化的特征,导致缺乏思维的敏感性;其次,情境创设的内容类型相对单一,内容碎片化现象严重,缺少必要的思维逻辑性;最后,情境创设的理解水平较为浅显,呈现出平面化的倾向,缺乏思维的立体性。其根源在于教师未能深入挖掘情境教学与初中学科知识及学生思维发展的深层联系,不符合学生的认知发展规律,无法引发学生的情感体验,从而制约了学生思维品质的发展。

二、理论梳理

从教学的视角来看,知识的情境化是指教师在教学过程中有意识地引入或构建特定情境,将所传授的知识与其产生或应用的实际情境进行相似的结构性交织。这一过程的目标是让学生能够参与并体验与知识生成或应用相似的情境,从而实现对知识的直观理解、深刻领会和愉快获取,甚至鼓励他们发现问题与创造新知识。

目前“情境”已经被广泛的应用在初中的科学课堂上,对我们的教学活动产生了积极的促进作用:其一,可激发学生的学习兴趣和动机,创设合理的教学情境不仅使抽象的科学概念变得具体,还能提高学生的学习积极性,提升学生思维的敏感性;其二,可促进知识的理解和应用,情境教学强调科学知识与实际生活联系起来,帮助学生更好的理解和应用所学的知识,提高学生思维的逻辑性;第三,可培养科学思维和解决问题的能力,情境教学注重学生的主体性和参与性,鼓励学生在情境中主动思考和探索,让学生在理论知识与应用实践的交互碰撞中真正的理解知识,提优思维的立体性。

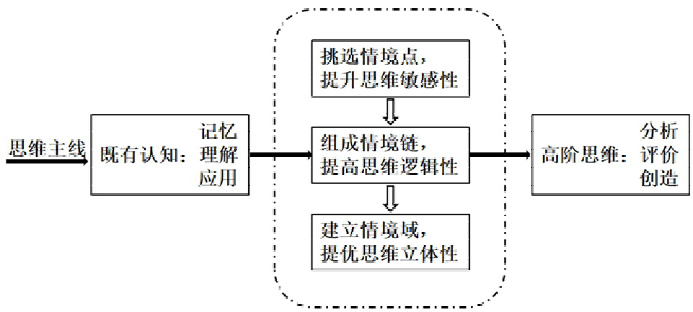

高阶思维的培养不可能一蹴而就,而是一个循序渐进的过程,不能在课堂教学中以“告知”和“题海战术”中得到发展。思维的进阶性是人们在思考和理解事物时超越传统思维模式的能力,展示的是思维水平由低阶思维向高阶思维不断提升的状态。思维源于问题,问题源于情境,以真实情境为创设前提,以学生思维发展的逐步提升为主线,按照“情境点--情境链--情境域”的形式构建学生的思维发展模型(如图 1 所示),分层次分阶段培养学生的思维能力,进一步提升思维敏感性、逻辑性和立体性,进而达成培养学生思维品质的目标。

图 1 思维发展模型

三、基于情境进阶式培养学生高阶思维的策略(一)由浅入深,挑选情境点,提升思维敏感性

1、利用生活情境挖掘思维联结点

浙教版《科学》教材的编写注重突出科学精神,强调科学方法的掌握和科学思维的训练,教材中设置了大量的生活实例,让学生通过所学知识来解决实际问题。教师可通过创设生活情境,挖掘教育价值与学生思维的联结点。

案例 1:针对浙教版科学八年级上册第一章第 6 节《物质的分离》第二课时内容,以“野外求生中的泥水净化”为例,教师可以从真实的生活情境出发,逐层引导学生思考水净化的不同方法,从简单的沉淀、过滤,到最终的蒸馏净化。通过情境,学生需逐步分析和选择合适的净化手段,以达成逐步解决问题的目标。在每一环节中,学生不仅需要提出解决方案,还需借助已有知识对方法的有效性进行判断和优化,从而实现从“经验性思维”向“理性思维”的过渡。

预期效果:这种基于生活情境的教学方式能够让学生切实感受到知识的应用价值。通过逐步深入的任务设计,学生的思维将得到系统训练,从而有效提升他们的思维敏感性、逻辑分析能力以及对复杂问题的分解与解决能力。

2、通过实物情境打通思维关节点

处于青春期的初中学生思维活跃充满想象力,但他们的认知能力和教材内容往往会存在一些偏差,给学生正常思维活动的展开设置了障碍。教师可以通过一些生活实物创设情境,以此来完善学生对事物的正确认识,用于打通学生的思维障碍点,让学生在情境中产生疑问、惊奇和期待的反应情绪,引导学生顺利开展思维活动。

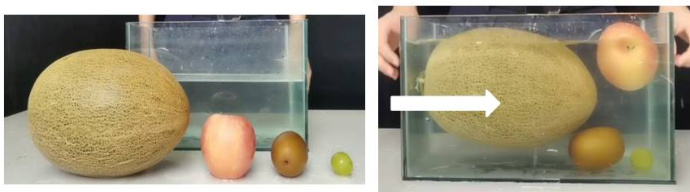

案例 2:浙教版科学八年级上册第一章第三节《水的浮力》第三课时,笔者利用常见的水果、鸡蛋等实物放入水中的现象来展开教学,思路如下:

环节①猜沉浮:哈密瓜、苹果、猕猴桃、葡萄分别放入水中,他们是会沉还是浮?

图 2

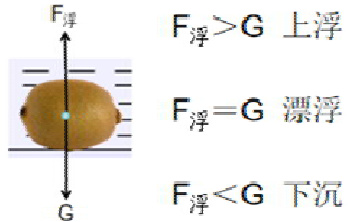

环节②析沉浮:当物体浸入水中后,它沉浮是由物体受到的重力和浮力决定的。

图 3 受力分析

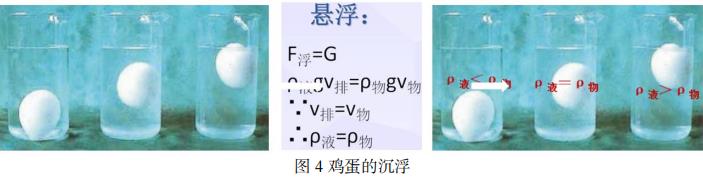

环节③研沉浮:以“鸡蛋在清水中下沉而在浓盐水中上浮”这一事实为基础,将鸡蛋悬浮时的情况进行分析:

悬浮:

图 4 鸡蛋的沉浮

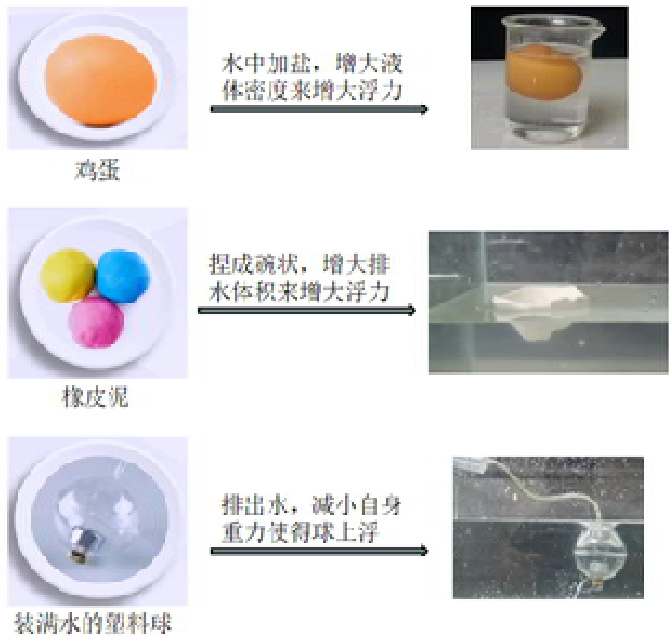

环节④改沉浮:将橡皮泥,鸡蛋和塑料球分别放入水中,请改变他们的浮沉状态。

图 5

环节⑤用沉浮:说一说沉浮子的原理。

图 6 沉浮子

设计意图:在学生的认知中,认为大的物体,重的物体放入水中都是会下沉的,小的物体,轻的物体肯定是会上浮的。通过这些实物的创设的情景,使学生清楚的认识到物体的沉浮与物体本身大小,自身的重力其实没有任何关系,而是物体受到的重力与浮力之间的大小关系,若是实心物体,则与物体密度和液体密度大小有关。这种情境设置不仅能够建立学生的生活经验与课本知识之间的联系,还能使教学内容变得更加具体、生动、形象和富有思维性,从而有效打通学生在思维过程中的阻碍。激发学生的学习兴趣和好奇心,促进学生的主动学习,深化对知识的理解,培养学生的高阶思维和解决问题的能力。

3、创设实验情境找准思维兴趣点

初中阶段的学生正处于思维活跃的青春期,此时教师的正确引导能有效激发学生对科学的兴趣,学生就能更好的投入到学习、探究活动中。初中科学内容涉及范围广,知识点多,在情境创设中要增加课堂的趣味性离不开实验,创设实验情境能够最大程度的激发学生的学习兴趣。

案例 2:浙教版科学八年级上册第二章第 3 节《大气的压强》第一课时内容,以“瓶吞鸡蛋”实验为例:步骤 1,将去皮的熟鸡蛋放在集气瓶口,适当用力压一下,鸡蛋也没有掉进瓶子里;步骤 2,在瓶中放入燃着的酒精棉花,再把鸡蛋放在瓶口,一会后鸡蛋就掉进了瓶中。学生通过观察、对比、思考,积极自主的参与其中,燃烧后瓶内空气减少,气压减小,外界大气将鸡蛋压入瓶中,有效的燃起学生的学习兴趣,激发学生的学习欲望。更让学生好奇的还在后面,怎么让鸡蛋完好的出来?瞬间引爆学生的思维兴趣点:既然外面的气压大能把鸡蛋压下去,可不可以让里面的气压变大,再把鸡蛋压出来?那么怎样才能把里面的气压变得更大一些呢?这一系列基于兴趣点的思维冲突,逐渐激发学生的思维意识,进一步引导他们培养主动探索的精神,并逐步提升思维的敏感性。

(二)由近到远,组成情境链,提高思维逻辑性

学习的目的在于促进学生思维的发展,通过思维的碰撞以激发智慧。整体化和结构化的教学方式更能有效提升学生的逻辑思维能力。当选定的情境能够激发学生对思维的敏感性时,教师便可以将一系列相互关联且逐步深入的情境串联起来,这不仅能够丰富教材内容,还能帮助学生深化理解,从而提升思维的逻辑性。

1、情境议题化,培养学生的辩证思维

议题式教学的情境创设是实现教学目标的重要手段,通过设置具有争议性和不确定性的议题,根据不同学生的个体差异,不仅有助于提升学生的学习效率,还能培养学生的辩证思维。

案例 4:浙教版科学九年级下册第四章第 1 节《人类发展与环境问题》这一课中讨论家用洗涤剂中磷含量、剩余磷对环境的影响、以及是否应以减少磷酸盐洗涤剂生产的决策等制定如下指导性框架。在整个教学的设计中,将洗涤剂的购买和制造洗涤剂的厂家等相关的社会问题整合,突出个人和社会问题,渗透与社会责任相关的环境教育和生态教育。

图 7 基于情境认知理论的社会性科学议题模型

学生在议题学习中建立与科学教育中概念和实践的联系,议题的争议性和解决方案的不确定等特征,让学生能从多元化视角理解科学概念,提高学生的逻辑思维能力,还能促进学生个性和潜能的自由展示。

2、情境冲突化,培养学生的理性思维

认知发展机制理论认为认知冲突是学生学习过程中内在的主要动机,大量教学实践表明,创设这种富有冲突性的情境,打破学生的认知平衡,确实有利于激发学生的求知欲望,并有利于维持他们在学习活动中的动力。

案例 5:浙教版科学八年级下册第三章第 4 节《二氧化碳的性质和用途》教学片段:

在演示了向放有阶梯型蜡烛的烧杯中倒入 CO2 气体,蜡烛由下至上熄灭的实验后,我提出了这样的问题:

教师:在刚才的实验中,若老师用烧杯罩起来,你们觉得哪只蜡烛先熄灭呢?

学生:肯定是下面的蜡烛先熄灭,因为 CO2 密度比空气大,是从下面慢慢往上排空气

演示现象与大家的猜测却相反,这就构成了与学生已有知识的冲突与矛盾。每个认都提出了自己的猜测与解释,在大家的相互探讨中发现,前后两次实验是有一定区别的,第二次实验罩了烧杯,使得内部温度升高,二氧化碳的密度减小而上升。

教师在教学过程中要不断强化“用教材教”的意识,紧扣学生的认知规律,充分挖掘出能够促进学生思维提升的教育价值点,培养学生的理性思维。

3、情境模型化,培养学生的抽象思维

在初中科教教学中,模型建构是一种及其重要的教学方法和和学习策略,它能够帮助学生更好的理解抽象的概念,规律和现象,培学生的抽象思维和解决问题的能量。

案例 6:以下是浙教版八年级科学上册第一章第二节《水的组成》教学片段:

教师:同学们来回顾一下,水、氢气和氧气分别是由什么微粒构成的?学生:水是由水分子构成的,氢气是由氢气分子构成的,氧气是由氧气分子构成的。

教师:很好,那水分子怎么又会变成氢气分子和氧气分子呢?实事上这些分子又是由一种更小的微粒原子构成。科学实验证明一个水分子是由两个氢原子和一个氧原子构成的,大家来看一下老师手中的这个模型。一个蓝色小球表示氧原子,一个黄色小球表示氢原子,则水分子、氧分子和氢分子分别是长这个样子的。

图 8 分子模型

教师:根据我们的实验现象水电解时产生的氢气和氧气的体积比为 2:1,再加上老师手中的分子微观模型图,聪明的你能不能试着构建一个水电解的模型图呢?

图 9 水电解微观示意图

学生通过模型的创建,不难理解水分子在通直流电的情况下,分解成了氢原子和氧原子,氧原子与氧原子组合成氧分子,氢原子与氢原子组合成氢分子,而无数的氧分子聚集后就是氧气,无数的氢分子聚集在一起就是氢气。

教师:同学们,水电解时确实是分子先分解成原子,原子再重新组合成新的分子,这就是水电解的本质,同时也是化学变化的实质。请同学们再思考,在烧水过程中,水不断的在沸腾,水发生了什么变化呢?这种变化的微观本质又是什么呢?请同学们再利用手中的小球,模拟一下水沸腾的微观情况。

图 10 水电解和水沸腾对比

学生:水的沸腾是一个物理变化,因为在沸腾过程中分子没有被分解,而是分子之间的间距在发生变化,也就是在变化过程中没有新分子产生,也就没有新的物质生成。

巧设对比模型情境,可以锻炼和培养学生发现差异的能力,还能引导学生从不同的模型中发现问题、寻找规律,有助于帮助学生提高分析问题及解决问题的能力,使学生的抽象思维得到发展,为创造力的发展奠定基础,促进学生综合素养的提高。

(三)由表及里,建立情境域,提优思维立体性

情境创设不断在进阶的同时,思维方式和学习方式也会跟着发生改变。在经历以上两个阶段后,教师可以对所选情境进行主题化和情感化的处理,以此提升学生思维的立体性。

1、聚焦热点,促进学生思维多元化

聚焦热点通常指关注当前社会、政治、经济等领域中的重要事件或话题,以便更好的理解和应对这些事件对社会的影响,教师可以通过结合时事热点来创设情境,不仅能激发学生的学习兴趣,还能帮助学生理解抽象概念,培养他们的批判性思维和创新能力。

案例 7:浙教版科学七年级下册第 1 节《新生命的诞生》教学设计

情境引入:自开放三胎以来,生殖医学中心人满为患,据国家统计局相关数据显示,我国育龄夫妇不孕不育率已达 12% 至 18% ,今天一对结婚多年但一直没有怀上宝宝的夫妻,正在门诊就医,医生建议夫妻双方先做一个全面的生殖系统器官的检查……

本节课采用“一查到底”的形式串联,将“响应政策” $$ “无能为力” $$ “医学检查” $$ “发现问题” $$ “听取建议”为情境主线,能够有效引发学生的情感共鸣,从而更好地激发他们的兴趣与参与热情。通过逐步递进的问题设计,有助于学生在已有知识和经验与即将学习的新知识之间建立更加紧密的联系。

2、融入情感,助力学生思维整体化

在教学中不仅使学生掌握了知识,而且还唤醒了他们观察事件的新器官,促进他们思维的整体化发展。

案例 8:浙教版七年级科学上册第三章第四节《地壳变动和火山地震》,教学片段:

引入:运用多媒体播放汶川地震视频教师:同学们,老师建议全体起立,为死难同胞默哀三分钟!

视频中,汶川地震吞没了数以万计人的生命,破坏了无数个原本幸福的家庭。有的武警官兵徒手在废墟上争分夺秒地奋力抢救生命,话说“一方有难,八方支援”,全国各地以各种方式支援灾区,面对这一幕幕催人泪下的景象,孩子们在这短短的三分钟默哀中,与灾区人民血浓于水的情感产生共鸣,激发了学生了解地震知识的渴望。在这节课中,笔者以汶川地震为背景,通过模拟实验和真实图片在激发学生学习地震知识的基础上认识地震的成因。最后在“地震预报的不准确性”的刺激下,激发学生学习“地震自救互救”的迫切感,学生不仅学到了地震知识,而且完成了一次心灵的净化,是知识教学和心灵净化的有机结合,使科学精神内化成为学生的信念和行为。

四、结束语

教学实践表明,思维是教育的核心驱动力,情境教学的本质是发展学生的高阶思维。教师应认识情境与思维之间的关系,探索情境教学的实践路劲,逐级开展多阶的真实情境,能够激发学生学习的求知欲,能够引导学生不断地发现,不断地思考,不断地创新,不仅有助于学生应对未来的工作和生活挑战,还能使他们成为终身学习者。

参考文献:

[1]王维勇.-《教学月刊·中学版(教学参考)》.

[2]余文森.-《课程.教材.教法》.

[3]李刚.-《中国教师》.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)