一种教战融合型无人机的研制

刘霞 吴道明

重庆航天职业技术学院 重庆 400021

引言

随着无人机技术的迅猛发展,其在军事侦察、民用物流、应急救援等领域的应用日益广泛。然而,我国高等院校在无人机人才培养方面面临一个显著的挑战:军用无人机由于保密性要求,难以纳入教学体系,而现有的教学用无人机又往往缺乏实战功能,导致教学与实战之间存在技术断层。为了解决这一问题,本研究旨在设计一款能够适应复杂环境并具备短距起降能力的察打一体教战融合型无人机系统。该系统将侦察监视、载荷投送等实战功能与教学模块化设计相结合,旨在满足复杂地形下的短距起降需求(起降距离≤50 米),同时通过可拆卸式结构实现教学场景下的原理演示。本研究的成果不仅有助于提升无人机在复杂环境下的通用性和适应性,还将为无人机技术在多个新兴领域的应用提供技术支撑,具有重要的学术研究价值和工程实践意义。

1 研究背景与意义

当前我国无人机相关专业年招生规模突破 10 万人,市场对兼具教学适配性与实战能力的无人机需求迫切,但面临军事技术保密要求、教学设备功能单一及成本效益失衡等三重困境,导致仅少数高校具备模拟实战教学条件。

为此本研究实现三大技术突破:基于 CFD 仿真优化气动布局,在乡村公路实现≤50 米短距起降;采用插拔式载荷舱设计,可快速切换投送装置与教学演示模块,首创 “教战双模式” 系统;运用碳纤维复合材料模具成型技术,降低 30% 机体重量并将成本控制在 5 万元以内。其工程实践意义在于:通过模块化架构支持 无人机专业的核心课程教学,填补 教战融合设备缺口;转场包装箱与总装型架一体化设计实现≤10 分钟快速部署,为无人机 “平战结合” 提供系统性方案。

2 无人机开发

2.1 项目开发流程

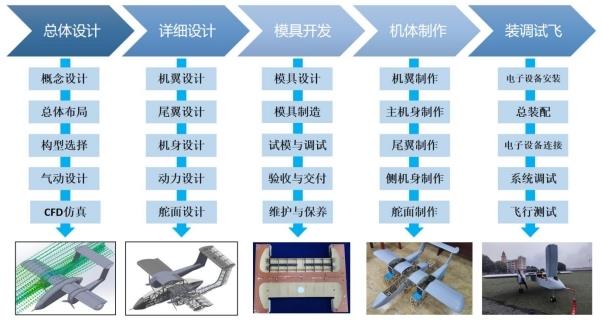

本项目开发流程遵循系统工程逻辑,以 “设计 - 制造 - 验证” 为主线分层推进。总体设计阶段,从概念设计出发,完成总体布局规划、构型方案比选,同步开展气动设计与 CFD 仿真,为无人机性能定标;详细设计阶段,聚焦机翼、尾翼、机身等部件及动力、舵面系统深化设计,构建完整技术方案;模具开发阶段,经模具设计、制造、试模调试,输出满足精度要求的成型模具;机体制作阶段,依托模具完成机翼、机身、尾翼等结构件制造,实现设计意图实体化;装调试飞阶段,依次完成电子设备安装、总装配、系统联调,通过飞行测试验证性能,形成 “设计迭代 - 制造验证- 试飞反馈” 的闭环开发体系,保障无人机从理论方案到实用装备的转化,如图 1 所示。

2.2 概念设计和 CFD 仿真

在本无人机项目开发进程中,概念设计作为奠基环节,立足军事应用与教学实训等多元需求,深度考量复杂环境短距起降(如乡村公路、山地场景)及 “教战融合” 功能适配性。通过对任务场景拆解与功能需求梳理,确定总体布局、构型选择方向,在气动设计上,以实现低雷诺数下高升力特性、满足短距起降性能为目标,初步规划翼型、机翼形状等关键参数,构建无人机初始设计框架,为后续详细设计锚定方向。

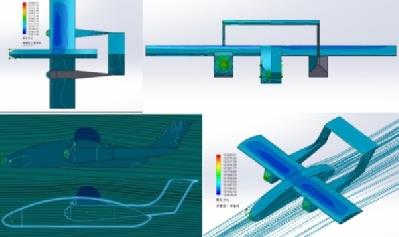

CFD 仿真则是概念设计迭代优化的核心技术手段,如图 2 所示。借助计算流体力学软件,对初步设计的无人机气动外形开展数值模拟,精确求解流场参数,分析不同飞行姿态、工况下的气动特性,如升力系数、阻力系数、压力分布等。针对复杂地形短距起降需求,重点模拟低风速、大迎角状态下的气动响应,结合乡村公路宽度、障碍物间距等约束条件,优化气动布局,使无人机在宽度≤8 米、两侧障碍物间距≤15 米环境中,达成起降距离≤50 米的性能指标,同时为飞行稳定性、操控性设计提供数据支撑,推动概念设计从理论构想向工程可行方案演进,有效缩短研发周期、降低试验成本,夯实无人机气动设计的技术基础 。

2.3 详细设计

详细设计作为承上启下的关键环节,紧密衔接总体设计阶段的概念框架与后续制造环节,对无人机工程化实现起决定性支撑作用。基于总体设计输出的气动布局与功能需求,该阶段围绕机翼、尾翼、机身、动力及舵面系统深度展开:在气动部件设计上,机翼综合考量高升力与轻量化,结合CFD 仿真优化翼型、增升装置,平衡短距起降大升力与巡航效率,尾翼则调整平尾面积、垂尾展弦比,匹配重心与操控特性,保障复杂地形飞行姿态可控;机身与结构设计秉持 “模块化、可拆卸”理念,采用碳纤维复合材料一体化成型,兼顾强度(满足载荷投送、短距起降过载)与教学演示适配性,预留载荷舱、动力系统插拔接口,支撑 “教战双模式” 切换;动力系统聚焦短距起降与多任务续航平衡,选型适配动力单元,设计传输路径与能源管理系统,保障复杂环境作业动力;舵面设计融入智能控制,优化偏转角度与铰链力矩,配合飞控实现精准姿态调控,降低复杂环境操控难度。通过多系统协同优化,详细设计将总体构想转化为可制造、测试的工程图纸与规范,既保障核心性能,又为后续环节奠定基础,是实现 “教学 - 实战” 双场景适配的关键,如图 3 所示为本无人机详细设计的结构图。

3 无人机制作与测试

3.1 无人机制作

机体制作以碳纤维复合材料为核心原料,借其低密度、高强度特性,同步达成无人机轻量化与结构强化目标,为复杂环境短距起降、多任务载荷搭载筑牢硬件基础 。接口集成创新采用快速锁扣结合冗余信号触点设计,既保障模块机械连接稳固,抵御复杂地形作业的振动冲击,又通过冗余触点提升通信可靠性,实现单模块更换≤30 秒,高效支撑教战场景快速功能切换 。

3.2 飞行测试

飞行测试体系采用 “实验室验证 - 实地工况测试” 双阶段架构,系统验证无人机的复杂环境适应性与教战融合功能。在实验室环境中,通过模拟电磁干扰场景开展模块动态重构测试,结果显示基于快速锁扣与冗余信号触点设计的模块更换成功率达 98.5% ,单模块更换时间控制在 30 秒以内,满足战时紧急功能切换需求。气动性能测试通过实地工况试飞,实现了乡村公路环境下≤50 米的短距起降性能。任务场景测试聚焦教战功能集成,通过光电吊舱侦察与教学演示模块的快速切换实验,验证了 45 秒内完成任务模式转换的响应效率,载荷投放系统在 1 秒内完成操作且气动性能影响小于 10% 。测试数据表明,该无人机在复杂地形起降适应性、多任务切换效率及模块化可靠性等方面均达设计预期,其技术指标(如 5kg 载荷能力、10 分钟快速部署)为教战融合型无人机的工程化应用提供了关键验证。

结论

本研究成功设计并实现了一款察打一体无人机系统,满足了“复杂环境短距起降”与“教战融合”的核心需求。通过采用碳纤维复合材料、智能化载荷投放系统和模块化架构,该无人机在性能上满足了设计要求。同时,创新的“教战双模式”切换系统和快速部署设计,兼顾了教学与实战需求,满足了高校教学和战时任务的双重功能。测试验证表明,该无人机具有快速的载荷投放能力和良好的气动性能,其一体化的转场包装箱与总装型架设计满足了应急机动需求,不仅为高校无人机专业提供了实战教学装备,还为军事无人机人才储备和民用新兴领域如应急救援、边境巡逻提供了系统性方案。模块化架构和成本控制方案显著推动了无人机“产学研用”的协同发展,具有重要的工程实践意义。

参考文献:

[1] 刘任丰,张强.从单纯教学转向“教战一体”在这里“雏鹰”羽翼渐丰变“战鹰”[N].科技日报,2022-04-08(006).DOI:10.28502/n.cnki.nkjrb.2022.001903.

[2]薛凯.短距起降货运无人机概念方案设计与分析[D].南京航空航天大学,2023.DOI:10.27239/d.cnki.gnhhu.2023.001553.

[3]岑日进,钟小华,谢江涛,等.半环形翼短距起降无人机设计[J].中国新技术新品,2020,(01):6-8.DOI:10.13612/j.cnki.cntp.2020.01.003.

[4]陆文龙.短距起降物流无人机气动布局和结构设计分析[D].郑州航空工业管理学院,2024.DOI:10.27898/d.cnki.gzhgl.2024.000190.

[5]袁超,胡继勋,罗鼎,等.复杂山地环境下微型无人机安全起降研究及应用[J].地理空间信

息,2016,14(03):7-10.

[6]祝鑫海,纪任鑫,李虹.教战融合的无人机侦测人才培养模式研究与实践——以中国消防救援学院无人机侦测分队为例[J].大学,2020,(32):158-160.

作者简介:

刘霞(1980—),女,铜梁人副教授。主要研究方向:机械设计、无人机应用技术专业教学改革研究。

吴道明(1979—),男,贵州毕节人教授。主要研究方向:无人机应用技术专业教学改革研究。

基金项目:市教育委员会青年项目“适合复杂环境短距起降的察打一体教战融合型无人机系统设计与实现”(项目编号:KJQN202403006)

市教育科学规划课题+教学研究专项重点课题+科教融汇赋能高职“三教”改革的路径研究(项目编号:K24ZG3050075)

市高等职业教育教学改革研究重点项目:科教融汇赋能高职无人机应用技术专业“三教”改革的的探索与实践(项目编号:Z2241081)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)