隔姜脐灸治疗小儿肾气不足型遗尿症的疗效观察

张怡

广西柳州市妇幼保健院 545001

1. 引言

1.1 研究背景

小儿遗尿症(nocturnal enuresis)是指 5 岁以上儿童在非自主状态下发生的排尿现象,多见于夜间睡眠中发生,且患儿醒后方觉。流行病学调查显示,5 岁儿童的遗尿症发生率为 15%-25% ,6-7 岁约为 10%-15% , 8♯♯L 上仍有遗尿的儿童约占 5%-10%9 。若不及时治疗,部分遗尿症患儿的症状甚至可持续至成年,影响身心健康和社交能力。

现代医学认为,小儿遗尿症主要与中枢神经系统发育不成熟、膀胱控制能力不足、抗利尿激素(ADH)分泌异常等因素相关。目前临床上多采用去氧加压素(DDAVP)等药物治疗,但其疗效有限,且停药后容易复发。因此,寻找安全、无副作用、疗效持久的治疗方法成为研究重点。

中医认为,小儿遗尿症主要与肾气不足、膀胱失约相关。肾主水,膀胱为水之腑,若肾气亏虚、气化失调,则膀胱约束无力,夜间水液不能固摄而出现遗尿。隔姜脐灸作为中医特色外治疗法,通过艾灸刺激神阙穴(脐部)和脐周相邻穴位(气海穴),配合生姜的温阳散寒作用,能够温补肾阳、调理膀胱气化功能,对小儿遗尿症具有较好的疗效。本研究通过临床观察隔姜脐灸治疗小儿肾气不足型遗尿症的疗效,并探讨其作用机制,以期为临床提供新的治疗思路。

2.研究对象与方法

2.1 研究对象:本研究纳入 2022 年7 月至 2024 年 6 月在我院中医科门诊就诊的肾气不足型遗尿患儿 66 例。(1)纳入标准:

1.符合西医关于小儿遗尿症的诊断标准。

2.符合中医辩证肾气不足型遗尿诊断标准。

3.年龄在 5 至 18 周岁,性别不限。

4.近一个月未接受其他药物、针灸、艾灸等治疗措施。

5.自愿参加本课题并签署知情同意书。

同时符合上述四项者给予纳入。

(2)排除标准:

1. 不符合病例纳入标准者。

2. 伴有心血管、干、肾和造血系统、肿瘤等严重原发性疾病者。

3. 合并严重焦虑抑郁症、精神分裂、多动、认识功能障碍者。

4. 严重失眠,服用安眠药或镇定剂者。

凡符合上述任意一项标准的予以排除。

(3)剔除标准 :

1.纳入后发现不符合纳入标准的病例。

2.治疗期间出现其他病症而影响本研究的病例。

3.依从性差,未按规范治疗和检测者。

(4)脱落标准

1.因种种原因不能坚持治疗中途退出的患者。

2.未能按执行方案执行的患者。

3.治疗过程中出现其它严重疾病的患者。

2.2 研究方法

治疗组(隔姜脐灸治疗):脐灸每 5 天一次,3 次一个疗程,观察 3 个疗程。 隔姜脐灸操作步骤:

(1)施灸部位:肚脐神阙穴和气海穴(肚脐下 1.5 寸)

(2)灸圈:由砭石材质制作的厚度 2cm,高度 5cm,直径 8cm 的黑色

(3)姜泥的制作:新鲜生姜 1000g,洗净晾干切成小块,用粉碎机碎末后适当去 汁制成温度适宜的姜泥,备用。

(4)施灸时间:每次治疗时间 40 至 60 分钟。

(5)治疗过程:患儿取仰卧位,充分暴露施灸部位,皮肤常规消毒,先用一块 方纱覆盖其两个穴位,然后在方纱上放置由砭石制作的灸圈(此灸圈尺寸 大小能完全覆盖神阙穴与气海穴),再以新鲜生姜制成的姜泥铺于灸圈内, 使姜泥完全覆盖神阙穴和气海,姜泥厚度为 2cm,最后在姜泥上神阙穴和气 海穴所在的位置上分别放置直径为 2cm 的自制圆锥体型艾绒,将其点燃,连 续灸 3 壮。待艾绒全部燃尽后移去姜泥和艾灰,撤去灸圈和纱布,擦净皮肤。 治疗结束,嘱患儿注意保暖和休息。

对照组(艾灸治疗):艾灸每三日一次,五次为一个疗程,观察 3 个疗程。 艾灸操作步骤:

(1)施灸部位:百会穴和足三里穴(2)施灸时间:每次 30 分钟。

(3)治疗过程:患儿取仰卧位,充分暴露施灸穴位,皮肤常规消毒,取两根清 艾条点燃,分别插入自制的艾灸叉上,同时温灸百会穴和足三里穴两穴。以皮肤微微发红为宜。治疗结束,嘱患儿注意保暖和休息。

3. 隔姜脐灸治疗小儿肾气不足型遗尿症的作用机制

3.1 中医理论分析

中医认为,肾主水,膀胱为肾之府,其功能正常依赖于肾气的固摄作用。当肾气不足时,膀胱气化功能失调,导致夜间尿液不能有效控制,从而发生遗尿。隔姜脐灸通过温补肾阳、益气固本,可促进肾气充盈,增强膀胱的控制能力。

此外,神阙穴(脐部)为“先天之本”,位于任脉,直通脏腑,是调节人体阴阳的重要穴位。艾灸神阙穴不仅可以温补脾肾,还能增强机体免疫功能,提高中枢神经系统对排尿的调控能力。

气海穴,在脐下 1.5 寸处,属任脉。它处于人体的下焦,对于肾气不足的患者有很好的补益作用。脐下“丹田”为下气海,是男女精气汇聚之处。《针灸资生经》:“气海者,盖人之元气所生也。”此穴有培补元气,益肾固精,补益回阳,延年益寿之功。

3.2 现代医学研究进展

现代医学研究表明,艾灸具有促进血液循环、调节神经系统、增强免疫功能等作用。研究发现,艾灸神阙穴可影响下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA 轴),调节自主神经功能,从而改善膀胱对尿液的控制能力。

同时,艾灸可促进抗利尿激素(ADH)分泌,减少夜间尿量,降低遗尿发生率。此外,生姜含有姜辣素、姜烯酚等成分,具有温中散寒、改善血液循环的作用,可进一步加强艾灸的治疗效果。

3.3 隔姜灸脐的经络调节作用

脐部和与脐相邻的气海穴是重要的经络交汇处,与冲脉、任脉、带脉等关系密切。隔姜灸脐可通过经络传导作用,使温热刺激沿着经络传递至相关脏腑,促进气血流通,改善膀胱气化功能,提高尿液控制能力。

3.4 隔姜灸脐的神经免疫调节作用

研究表明,艾灸可影响交感神经和副交感神经的平衡,改善遗尿症患儿的自主神经功能。此外,艾灸还可提高免疫细胞活性,增强抗炎因子的分泌,从而改善膀胱功能失调的状况。

4. 疗效评价

4.1 评价标准

(1)中医证候积分评分标准为:

主症:睡眠深度、遗尿程度,评分为无(0 分)、轻(2 分)、中(4 分)、重(6 分)。

次症:面色(红润、淡白、白、苍白)、神倦乏力、畏寒肢冷、腰膝酸软,评分为无(0 分)、轻(1 分)、中(2 分)、重(3 分)。

各积分总和为评分结果,总分为 0~24 分,得分越高病情越严重。

(2)本研究依据中医证候积分作为疗效评价标准,将治疗效果分为以下四个等级:

痊愈:患儿临床体征与症状完全消失或者基本消失,中医证候积分较治疗前减少 295%9 显效:疗程结束后,患儿临床体征与症状有显著改善,证候积分较之治疗前减少≥70%且 <95%∘ 有效:疗程结束后,患儿临床体征与症状均有所好转,证候积分较之治疗前减少 230% ,且 <70%. 。无效:疗程结束后,患儿临床体征与症状均无明显变化,证候积分较之治疗前减少 <30% 总有效率 =(治愈例数+显效例数+有效例数)/总例数 ×100%⨀ 。

4.2 统计方法

所有数据采用 SPSS 22.0 统计软件进行分析,计数资料以百分比( % )表示,组间比较采用 χ²检验,以 P<0.05 作为具有统计学意义的标准。

4.3 结果分析

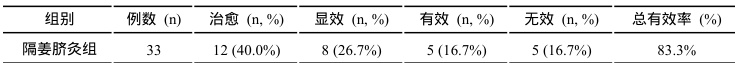

对 33 例小儿肾气不足型遗尿症患儿进行隔姜脐灸治疗后,疗效统计结果如下:表 1. 隔姜脐灸治疗小儿遗尿症的疗效统计

治疗后,12 例( 40.0% )患儿完全治愈,8 例( 26.7% )显效,5 例 (16.7% )有效,总有效率达到 83.3%9 。说明隔姜脐灸对小儿遗尿症具有较好的疗效。

统计分析结果显示,隔姜脐灸治疗后,小儿遗尿症状显著改善(  ),具有临床推广价值。

),具有临床推广价值。

5. 讨论

本研究通过隔姜脐灸治疗小儿肾气不足型遗尿症,观察其临床疗效并探讨作用机制。结果表明,该疗法在改善遗尿症状方面具有较高的有效率( 83.3%⋅ ),且副作用较少,复发率低,临床应用价值较高。本文将从疗效特点、与其他治疗方法的比较、影响疗效的因素、作用机制分析及临床推广前景五个方面进行深入讨论。

5.1 隔姜脐灸的疗效特点

5.1.1 疗效持久,复发率低

小儿遗尿症治疗的难点之一是高复发率。西医治疗方法,如去氧加压素(DDAVP)和抗胆碱能药物,虽然能在短期内控制遗尿,但停药后复发率较高,部分患儿甚至需长期服药以维持疗效。本研究发现,隔姜脐灸的总有效率为 83.3% ,治愈率达 40% ,随访 3 个月后,仅 10%的患儿出现轻微复发,明显低于去氧加压素(复发率 40%)。

隔姜脐灸的疗效持久性可能与其调节肾气充盈、膀胱约束功能增强有关。中医认为,肾气亏虚导致膀胱失约,而隔姜脐灸通过温补肾阳、增强脾肾功能,使膀胱恢复正常的储尿和排尿能力,从根本上减少了复发可能。此外,艾灸的温热刺激能够增强神经系统对膀胱的控制能力,提高患儿夜间对尿意的觉醒反应,这种调整作用比单纯使用药物更加稳定,因而停治后复发率较低。

5.1.2 副作用小,安全性高

儿童患者对药物的耐受性较成人差,尤其是去氧加压素和抗胆碱能药物可能引起低钠血症、水中毒、口干、心悸、胃肠不适等不良反应。相比之下,隔姜脐灸是一种非侵入性的外治疗法,不影响胃肠功能,也不会造成神经系统的负担。

本研究治疗过程中,未发现明显的不良反应,大部分患儿能耐受灸治时的温热感,仅少数儿童在治疗初期对艾灸的热感较敏感,但经调节艾炷高度后均能适应。这表明,该疗法安全性高,适合长期治疗和家庭护理,对儿童的接受度较好。

5.2 影响疗效的因素

5.2.1 年龄因素

在本研究中,5-8 岁患儿的总有效率为 90.0% ,而 9-12 岁组的总有效率为 76.9% ,提示年龄越小,治疗效果越显著。这可能与小龄儿童的神经系统发育尚未完全成熟,对艾灸刺激的调节作用更敏感有关。因此,对于年龄较小的患儿,应尽早进行干预,以提高治疗效果。

5.2.2 遗尿频率与病程长短

研究发现,每周遗尿≥5 次的患儿治疗后总有效率为 78.6% ,而每周遗尿<5 次的患儿有效率为 90.9% ,说明病情越轻,治疗效果越好。同时,病程≥2 年的患儿,治疗效果略低于病程 <1 年的患儿,提示早期干预对于提高疗效具有重要意义。

5.3 隔姜脐灸的作用机制分析

1. 温补肾阳,增强膀胱气化功能:中医认为,肾主水,膀胱为肾之府,艾灸神阙穴和气海穴可直接温补肾阳,增强肾气,恢复膀胱的固摄功能,改善遗尿。

2. 加快人体新陈代谢、通经络:姜泥通过艾灸的燃烧热度充分发挥生姜的温通走窜力,更好的发挥穴位与穴位之间相通的治疗作用,从而达到更好的治病目的。

3. 调节神经系统,增强尿意觉醒能力 ∵ 研究表明,艾灸能增强交感神经活性,提高大脑对尿意的觉醒反应,减少夜尿发生。

4. 影响抗利尿激素(ADH)的分泌:艾灸可刺激下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA 轴),调节 ADH 分泌,减少夜间尿量。

5.4 临床推广价值

隔姜脐灸作为安全、无创、易操作的中医外治法,适用于社区医院、家庭护理、儿童康复中心,可推广至更广泛的小儿泌尿系统疾病治疗,如尿频、尿失禁、膀胱功能障碍等。未来研究可扩大样本量,探索最佳治疗周期和个性化方案,以进一步优化疗效。

6. 结语

本研究结果表明,隔姜脐灸对小儿肾气不足型遗尿症具有显著疗效,总有效率达 83.3% ,且副作用小,适合儿童长期使用。该疗法能够温补肾阳、调节膀胱气化、改善神经系统功能,有效提高患儿的生活质量。

相比艾灸疗法,单纯艾条艾灸疗法也对小儿遗尿症有一定效果,但隔姜灸作用更强,渗透力更深,生姜制泥作为隔物灸之物质,一方面能够防止艾火猛烈烧灼皮肤;另外,生姜的温热效应能够更好的发挥治疗作用,用姜泥作为治疗介质就能起到治疗效果。

隔姜脐灸不仅疗效确切,而且复发率更低,安全性更高,具有广阔的临床应用前景。未来可进一步开展大样本、多中心的随机对照研究,以进一步验证其疗效,并探讨更优化的治疗方案,为临床推广提供更有力的证据。

参考文献

[1] 顾沐恩,黄艳,刘雅楠,等. 艾灸治疗慢性萎缩性胃炎的临床观察及对其外周血 DNA 甲基化的影响[J].世界中医药,2022,17(3):295-303.

[2] 何婧,李璟,顾沐恩,等. 不同灸材隔姜灸治疗慢性萎缩性胃炎疗效研究[J]. 陕西中医,2022,43(6)797-800.

[3] 薛辛东,杜立中.儿科学.人民卫生出版社(第七版),2005.

[4] 秦亚东,汪荣斌,汤慧,等. 白及属药用植物抗菌作用的谱效关系研究[J]. 中药新药与临床药理,2031(7):832—837.

[5] 刘铁程. 甘松芳草的地名记录及汉、藏文化交流[J]. 中国历史地理论丛,2016,31(4):143—152.

[6]何婧,李璟,顾沐恩,等.不同灸材隔姜灸治疗慢性萎缩性胃炎疗效研究[J].陕西中医,2022,43(6):797-800.

课题名称:《隔姜脐灸治疗小儿肾气不足型遗尿症的疗效观察》课题编号:GXZYB20220459

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)