神经外科重症患者暴露性角膜炎预防护理的效果观察

陈罗玮

复旦大学附属中山医院青浦分院 上海 201799

神经外科重症患者因意识障碍、眼睑闭合不全、眼球运动受限及长时间机械通气等因素,暴露性角膜炎发生率显著升高。角膜持续暴露易导致上皮干燥、脱落,进而引发溃疡、感染,严重者可致角膜穿孔甚至失明[1],不仅增加患者痛苦,还可能延长住院时间、影响神经功能康复。深入探讨并优化神经外科重症患者暴露性角膜炎的预防护理策略,对提升护理质量具有重要的临床意义。

1.资料与方法

1.1 一般资料

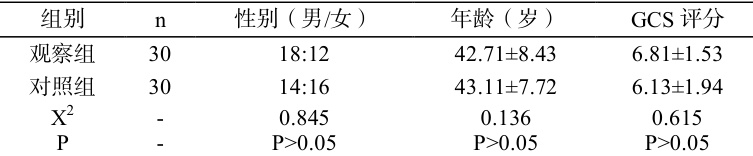

选取2023 年12 月-2024 年12 月本院神经外科收治的重症患者60 例进行研究,观察组:男性患者 18 例,女性患者 12 例;患者年龄分布在 35-70岁之间,平均年龄为 42.71±8.43 岁;患者GCS评分均在 3~8 分。对照组:男性患者14例,女性患者16例;年龄分布39-72岁,平均年龄约为 43.11±7.72 岁;两组患者入院时无角膜、结膜相关原发疾病。两组患者一般资料比较无统计学差异( P>0.05 ),具有可比性

表 1 比较两组一般资料

纳入条件:经影像学检查(如头颅CT、MRI)及临床症状评估,确诊为神经外科重症疾病;具备眼睑闭合不全(自然状态下眼睑无法完全覆盖角膜)、眼球活动受限(因神经损伤或固定装置导致眼球活动障碍)、长时间机械通气(预计机械通气时间≥48 小时)等暴露性角膜炎高危因素中的至少一项;患者入院时无角膜、结膜相关原发疾病;患者家属或法定监护人自愿签署知情同意书。

排除条件:合并严重全身疾病;既往有眼部手术史(如角膜移植术、青光眼手术、白内障手术等)或眼部整形手术史;近期(入院前 1 周内)使用可能影响泪液分泌或角膜上皮代谢的特殊药物;患者家属或法定监护人在研究过程中明确提出退出意愿。

1.2 方法

对照组:暴露性角膜炎常规护理

每日执行眼部清洁,使用无菌生理盐水擦拭眼部分泌物,观察患者眼部情况,检查眼睑闭合程度、角膜是否存在损伤;当角膜出现轻度损伤时,遵医嘱滴注抗生素眼药水或涂抹金霉素眼膏,以预防感染[2]。

观察组:暴露性角膜炎预防性护理

(1)定期组织护士进行专科知识与技能的培训,鼓励护士参加院内开设的各种培训课程,如:院感防范、护患沟通技巧与风险识别等,以提高其职业素养与综合能力。对眼部操作流程进行细化,同时明确操作规范,要求护士严格按照相关要求与标准对病人进行眼部护理。(2)严密监测病人体征,观察病情变化,进行眼睑评估,包括眼睑是否红肿及其闭合能力、角膜是否浑浊、有无白点、有无液体反光、结膜有无红肿、眼睛分泌物是否正常,每天均要评估患者眼睛情况。针对眼睑闭合不全患者,采用一次性防护眼罩或人工泪液保持眼表湿润,人工泪液每 2-3 小时滴眼 1 次,补充泪液不足[3]。(3)眼部红肿,炎症等在日间遵医嘱定时滴注氧氟沙星滴眼液,夜间睡前涂敷金霉素软膏封闭睑裂处。(4)吸痰过程中,适当遮盖病人的双眼,以免痰液对病人的眼睛造成污染。操作时,严格执行无菌原则,并做好手卫生工作。若病人无禁忌症,需对其头部进行适当的抬高,以促进其头面部静脉血液的回流。

1.3 观察指标

1.3.1 暴露性角膜炎预防护理的有效率:按《眼科学》标准,显效与有效统计为有效,具体标准如下。

(1)显效指标:角膜上皮完整,无损伤迹象,在裂隙灯检查下,角膜透明、光滑,无荧光素染色阳性区域。患者无眼部疼痛、异物感、畏光、流泪等症状。无角膜感染,通过临床观察和实验室检查(如角膜刮片培养)均未发现细菌、真菌等病原体。

(2)有效指标:角膜上皮有轻度点状脱落,但未形成片状缺损或溃疡,荧光素染色可见少量点状着色,范围较小。患者眼部有轻微疼痛、异物感、畏光或流泪症状,但程度较轻,不影响患者的日常休息和基本的眼部功能。未出现角膜感染或仅有轻微的炎症迹象。

(3)无效指标;暴露性角膜炎已经发生并且病情较为严重。患者眼部疼痛、异物感、畏光、流泪等症状明显,严重影响患者的休息和康复。

1.4 统计学处理

利用SPSS20.0 软件进行本次数据的统计和分析。计数资料用  ]表示,行X2 检验;计量用(

]表示,行X2 检验;计量用(  )表示,行t检验;以P <0.05 表示差异存在统计学意义。

)表示,行t检验;以P <0.05 表示差异存在统计学意义。

2.结果

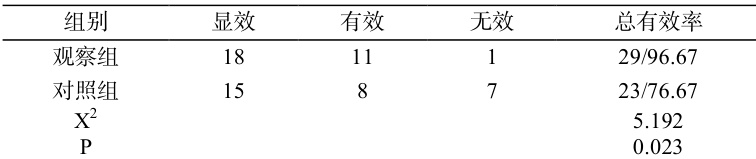

观察组患者暴露性角膜炎预防护理的有效率高于对照组( P<0.05 )。见表 2。

表 2 两组患者暴露性角膜炎护理有效率对比

3.讨论

神经外科重症患者常因意识障碍(如昏迷、镇静状态)导致瞬目反射减弱或消失,无法正常眨眼以维持角膜表面泪膜均匀分布,致使角膜长时间暴露于空气中,水分过度蒸发,上皮细胞因干燥而逐渐损伤、脱落。同时,重症患者长时间机械通气、脱水治疗及高渗状态等,易造成泪液分泌减少,增加了病原体入侵角膜的风险,从而引发感染性角膜炎。

本研究结果显示,针对神经外科重症患者实施预防性护理干预措施,能显著降低暴露性角膜炎的发生率并提高护理有效率( P<0.05 )。其有效性主要源于以下四点机制:首先,通过定期开展专科知识与技能培训,强化护理团队的理论水平和操作规范,提升护士的风险识别与防范能力,确保眼部护理流程的科学性和规范性;其次,严密的病情监测和每日眼部评估,有助于早期发现眼部异常,便于及时采取人工泪液滴注、防护眼罩等个体化保湿措施,维持眼表微环境稳定,减少泪液蒸发,保护角膜屏障;再次,合理应用抗菌滴眼液及金霉素软膏可有效阻断局部炎症反应,降低感染风险,辅助促进角膜修复;此外,操作过程中遮盖双眼、规范无菌操作及手卫生、体位管理等措施,有效降低外源性污染与局部循环障碍等危险因素。多措并举实现了对暴露性角膜炎病理过程的全方位防控,强化患者眼部的保护屏障,最终促进患者康复。

综上所述,系统化的预防性护理可有效降低神经外科重症患者暴露性角膜炎发生率,提升护理有效率具有重要临床应用价值。

参考文献:

[1]张晴,厉春林,张雅芝,等.多学科协作模式在神经外科重症患者暴露性角膜炎预防中的应用[J].当代护士:中旬刊,2023,30(1):32-36.

[2]厉春林,周雁荣,王兰,等.重症患者暴露性角膜炎预防及管理最佳证据总结[J].护理学杂志,2021,36(20):100-103.

[3]彭烨,王瑞栋,王春芳.三叉神经鞘瘤并发神经麻痹性角膜炎一例[J].眼科学报,2023,38(4):360-363.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)