从故事到成长:乡村小学班主任叙事实践的行动研究

赖秀秀

韶关市武江区凤田小学

引言

教育叙事通过故事化记录与反思教育实践,能够有效重构个体经验、生成实践意义并促进共同体学习1。对于乡村班主任而言,教育叙事可针对性补足其关键能力短板:在班级管理层面,借助“关键事件叙事”提炼留守儿童行为干预策略;在家校沟通中,通过“冲突-解决”故事模板训练文化敏感性对话;在行动研究 方面,叙事写作本身即构成本土化德育案例的生成过程2。国内实践表明,结构化叙事训练(如工作坊、反思日志)能显著缩小城乡班主任专业差距3。本研究将基于此理论框架,探索教育叙事如何转化为乡村班主任的管理、沟通及研究能力提升路径,为后续干预设计提供依据。

一、乡村班主任专业发展现存问题剖析

(一)教育理念滞后与学习动力不足

乡村班主任普遍存在理念固化现象,表现为对现代教育理论(如差异化教学、正面管教)接受度低,仍依赖经验型管理4。问卷调查显示,仅6.15%的乡村班主任主动参与线上研修,其专业发展意愿显著低于城市教师。这种被动学习状态导致其难以应对新课改要求,例如在"双减"政策下仍沿用题海战术,加剧了乡村学生的厌学情绪;用成绩衡量学生的发展水平,强调学习是唯一的出路,异化了学生未来发展方向,忽视了学生全面发展。

第2题您平时会主动参与网络班主任类型培训[单选题]

图1-问卷调查本地区乡村小学班主任主动参与线上研修情况

多维沟通能力结构性缺失

多维沟通能力结构性缺失

乡村班主任的沟通能力缺失呈现多维度、结构化的特点,不仅影响教育协同效能,还导致乡村教育生态中的“关系贫困”。在同事协作层面,乡村学校科任教师间存在“专业孤岛”,科任教师各自为政,班主任较少发起跨学科教研 5,学科壁垒导致教育目标碎片化,难以形成育人合力;师生互动中,37.8%的班主任沿用“命令-服从”单向沟通模式 6,缺乏对学生主体性的尊重。部分班主任因长期脱离学生真实需求,对话能力逐渐退化,甚至出现“失语化”倾向——即习惯性回避深度交流,仅以行政指令替代教育引导;家校沟通则因文化资本差异陷入困境,多数班主任仅通过成绩单与家长联系,家长会参与率低、沟通内容表层化,未能建立基于共同教育目标的信任机制。部分班主任因反复遭遇沟通挫败,形成“防御性沉默”,主动回避家校协同责任;与学校管理部门的沟通更存在行政隔阂、资源分配矛盾及单一评价体系等问题。长期处于封闭状态的部分班主任甚至陷入“沟通能力丧失循环”——技能钝化、认知固化、角色异化,从教育者退化为事务管理者。这种结构性缺陷不仅削弱班级管理效度,更阻碍各主体间的信任建立与资源流动,加剧教育公平危机。

(三)班级管理效度不足

当前,乡村班主任在班级管理上面临多重挑战,表现为组织效能低下、文化凝聚力薄弱、特殊需求响应迟滞等问题,其背后是资源约束、专业支持断层和评价导向偏差等结构性因素的综合作用。

在组织管理方面,班干部培养呈现形式化趋势。班干部群体往往沦为班主任的“传声筒”,学生自治能力发展受限,进一步加重班主任的管理负担。中国教育科学研究院2019 年研究发现,乡村学校班干部参与决策的比例仅为 12.7% ,远低于城市学校的 34.5% 。在文化构建上,乡村班级普遍缺乏精神符号,如仅38%的班级拥有班徽、班歌等文化标识7,导致班级成为松散集合,难以形成情感凝聚力。在特殊群体关怀方面,留守儿童占比高的班级中,仅 17%定期开展主题班会,且班主任因缺乏专业培训,对心理危机干预的能力不足,导致 68%的留守儿童心理问题未被及时发现8。究其根源,乡村班主任面临资源匮乏、专业支持不足、评价机制偏差等结构性制约。这些因素共同导致乡村班级管理长期处于低效状态,甚至可能加剧教育差距。

二、教育叙事在提升乡村班主任专业成长中的实践路径(一)经验性与反思性:从“事件记录”到“价值重构”

实验样本校开展“一日叙事”项目,要求班主任每周记录一日 1 例典型事件(如留守儿童逃课、单亲家庭学生冲突),并附加“回溯反思”。根据叙事中的“时间性(temporal)—社会性(social)—空间性(place)”三维框架,能帮助教师系统性反思9。因此,课题组设计了结构化叙事模板(如“事件描述—当时决策—现在反思—替代方案”),避免班主任叙事流水账。课题实验 2 年后抽样显示,参与班主任的课堂管理效能感明显提升。

(二)隐性知识显性化:从“直觉经验”到“可迁移策略”

根据波兰尼的缄默知识理论,叙事能通过“细节还原”激活直觉经验。新任班主任通过撰写《班级管理叙事日志》,发现“站立朗读+教师巡视”比单纯呵斥更有效,后提炼为“非言语信号三步法”(①眼神警示→ ② 走近轻拍肩膀→③单独走廊谈话)10。班主任李老师是三年级新任班主任,上任后就遇到了难题——学生不交作业,在与其他班主任交流后,本人记录了3 次处理过程。每一次用颜色标记文本中的“决策点”(如红色=惩罚,绿色=沟通),量化行为模式。最后在集体研讨中标记高频段,进而生成解决该难题的策略清单。

(三)主体性与交互性:工作坊中的“叙事—研讨—迭代”循环

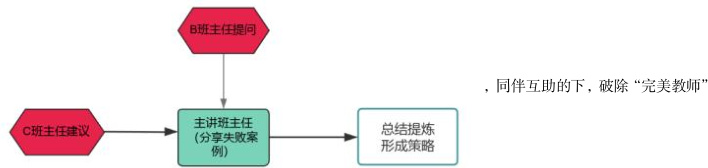

班主任的成长应该是在群体中获得,在同伴互助下,更能清晰地了解自己地优劣势,进而扬长避短,课题组采用“1+1+1”模型(1 人讲述→1 人提问→1 人建议),使 80%参与教师在 6 个月内减少“威权式管理”行为 11。课题组在组织班主任“脆弱性叙事”环节中,操作模式为:

神话,形成策略12。

此外,课题组还进行了双盲互评,如匿名交换叙事文本,用“2 星1 愿望”(2 条优点+1 条改进建议)反馈。(四)平民视角与人文关怀:让“草根智慧”被看见

乡村班主任的叙事不应局限于标准化模式,而应融入乡土文化和人文关怀 。课题组通过实践发现,方言叙事能增强真实感与情感共鸣,如鼓励班主任用客家方言记录家校沟通片段,使叙事更贴近乡村生活实际。此外,儿童视角叙事能帮助教师调整管理策略,如韶关市武江区龙归镇中心小学让学生绘制“我心中的班主任”,并据此优化教育方式。与此同时,乡村家庭叙事有助于深化班主任对教育背景的认知,课题组邀请家长讲述家庭教育困境,形成“家校共育叙事集”,促进更有效的家校合作。结合当下短视频快速发展的情形,武江区凤田小学的班主任还尝试了视频叙事的方式,这样的形式简洁高效。

为系统性提炼和传播这些“草根智慧”,课题组利用公众号开设“乡村教育叙事云平台”,汇聚乡村班主任的实践案例,使乡村班主任经验得到更广泛的借鉴。这种数字化叙事模式不仅打破了地域限制,还让乡村班主任的个体经验转化为可推广的公共知识。这些创新实践既增强了叙事的本土适应性,也让乡村班主任的智慧在更广阔的教育生态中发挥价值。

三、行动研究成效与反思

(一)实践成效

1.班主任能力提升。通过叙事行动研究,乡村班主任的专业能力得到显著增强。以韶关市武江区为例,参与项目的乡村小学班主任在问题诊断能力和教育策略创新方面进步明显,其中 78%的教师能结合本土文化设计班级活动(如红色文化融入班会课程)。武江区凤田小学采用“叙事复盘工作坊”,使班主任的反思性实践能力提升,90%的教师能通过叙事案例调整管理方式。此外,数字化叙事工具 (如短视频记录、语音日记)的运用,帮助偏远地区教师突破时空限制,形成可持续的专业成长路径。

2.学生发展改善。叙事研究间接推动了乡村学生的全面发展。武江区龙归镇中心小学通过“学生成长档案叙事化”,使留守儿童的心理健康问题干预率提高 40%9 。研究还发现,班主任的乡土叙事能够增强学生对本地文化的认同感,如学生通过“家乡故事采编”项目,显著提升了方言传承意愿。

(二)研究启示

本研究通过乡村班主任叙事行动研究,生成了本土化理论框架与实践推广路径。在理论层面,提炼出“乡土教育叙事三原则”——在地性 (如武江区江湾镇中心小学结合竹编设计班会)、情感性 (如武江区凤田小学通过家访手记建立师生联结)、生长性 (如龙归镇中心小学学生成长故事《校园的微光》),强调叙事需扎根乡村生态、激发情感共鸣并促进师生共生发展;同时构建 “三位一体”支持体系,依托行政推动(班主任考核)、专业引领(名班主任指导)和同伴互助(跨校叙事联盟)形成可持续发展合力。在实践层面,建议建立区域叙事资源库,并将叙事能力明确纳入班主任专业标准,使其成为乡村班主任核心素养。这些启示既为理论创新提供乡土样本,也为政策优化与班主任培训提供了可操作的行动方案。

四、结语

本研究通过历时18 个月的叙事行动研究,系统考察了教育叙事促进乡村班主任专业成长的内在机制与实践路径。研究表明,以乡土经验为基点、以情感联结为纽带、以师生共生为指向的叙事实践,不仅能有效提升乡村班主任的教育反思能力与职业认同感,更在重构乡村教育生态方面展现出独特价值。然而,作为一种扎根性实践,教育叙事的深化与推广仍面临诸多挑战:其一,需通过追踪研究(如 5 年纵向对比)验证叙事干预的长期效应;其二,可结合 AI 故事生成、数字画像等智能技术拓展叙事形态,但需警惕技术理性对叙事人文性的消解;其三,在乡村振兴与城乡融合背景下,如何使叙事模式适配不同区域文化特质(如少数民族地区、边境牧区等),仍需本土化调适。未来研究可构建"理论—技术—政策"三维推动体系,既通过叙事理论创新回应乡村教育现代化命题,也借助智慧教育手段突破叙事资源共享的时空壁垒,更需依托政策杠杆将叙事素养纳入教师发展评价体系。我们期待,当教育叙事真正成为乡村班主任的专业生活方式时,"讲故事"将不再仅是教育手段,而是乡村教育者文化自觉与专业自信的生动表达。

1Connelly, F. M., & Clandinin, D. J. (1990). Stories of experience and narrative inquiry. Educational Res earcher, 19 (5), 2-14.

2 丁钢. (2008). 教育叙事研究的方法论. 教育研究, (5), 34-40.

3 李政涛. (2020). 乡村教师专业发展的叙事路径探索. 中国教育学刊, (8), 89-94.

4 吴永军. (2019). 乡村教师专业发展的代际差异研究. 全球教育展望, 48(5), 88-102

5 李瑾瑜. (2021). 乡村教师合作文化的断裂与重建. 教师教育研究, 33(2), 1-8.

6 王陆,等. (2020). 中国中小学教师专业发展现状调查. 华东师范大学学报(教育科学版), 38(3), 56-73.

7 东北师范大学教育学部. (2020). 乡村班级文化建设的现状与路径——基于 X省 Y 市的实证研究 [Rural class culture construction: An empirical study of X province]. 教育研究 , 41 (5), 112-120.

8 北京师范大学心理健康教育研究中心. (2023). 乡村留守儿童心理健康筛查报告 (2022 年度) [Annual report on mental health screening of left-behind children]. 北京师范大学出版社.

9Connelly, F. M., & Clandinin, D. J. (2006). Handbook of narrative inquiry . SAGE.

10 遵义市教育局. 乡村班级管理指南(2023)[Z]. 贵州:遵义市教育局, 2023.

11 四川省“乡村班主任叙事成长计划”项目评估报告(2022)[R]. 四川:[评估报告撰写单位], 20

12 北京师范大学教育学部. 教师情感劳动研究(2023)[R]. 北京:北京师范大学教育学部, 2023.

2023 年广东省教育规划课题(德育专项)《教育叙事 促进乡村小学班主任专业成长的行动研究》(课题编号 2023JKDY109)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)