认知负荷理论视角下的智能穿戴物平台设计与评估

王之中

一、智能穿戴设计中的认知困境

随着新一轮物联网技术的发展,智能可穿戴设备呈现出指数级增长与井喷式发展的态势。进入2025 年以来,AI 智能穿戴设备行业正式迎来爆发元年,全球市场进入新品密集发布周期[1]。Technavio 数据显示,全球范围内北美地区智能穿戴设备市场规模持续领跑,亚太、欧洲地区紧随其后,其中中国、日本、德国是重要的增长极。中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《提振消费专项行动方案》提出,开展“人工智能+”行动,加速推动智能穿戴、脑机接口、机器人、自动驾驶等新技术新产品开发与应用推广,开辟高成长性消费新赛道[2]。此外,教育部计划将智能穿戴应用纳入“人工智能+教育”试点工程。在国家政策的推动下,智能穿戴产业正从单点突破走向生态重构,市场发展潜力广阔。

谢友柏院士指出,现代设计是以知识为基础,以获取新知识为中心。产品设计的过程可以看成是知识在设计的各个有关方面和各个节点之间流动的过程。技术创新涉及新产品开发、新工艺等领域,依赖于知识的有效应用[3]。此外,智能穿戴技术的快速发展正在深度重塑身体与技术的边界[4],使得用户对于智能可穿戴设备的需求不再仅限于外观,因此越来越多的设计研究团队将可穿戴设备的功能技术、交互方式、穿戴方式等作为重点研发内容。然而传统网络中的智能穿戴设备数据呈现出异质多元、组织结构松散的特征[5]。设计师在相关网站中常出现认知负荷失衡,具体表征为认知资源分配不均的负荷过载和简单学习材料的认知负荷过低现象,特别是在智能穿戴设备设计实践中,既难获取具体设备数据以支持设计,同时也缺乏快速聚焦细分领域的辅助方案,导致较难产出对团队或行业有价值的智能穿戴设计方案。

二、结构化平台中认知负荷的作用机制

(一) 认知负荷理论溯源

1988 年,Sweller 基于 Atkinson 和 Shiffrin 的记忆模型指出,人类的感觉登记与短时记忆容量均有限,当接收的信息量超出此容量时,便会导致认知超载[6]。继而 Sweller 提出包括目标自由效果(goal-free effect)、样例效果(worked example effect)等在内的一系列认知负荷影响效果,旨在从不同角度降低学习者的外在认知负荷[7]。此后,Cooper、辛自强等国内外学者对认知负荷理论进行了深层拓展。在平台交互系统中,认知负荷可定义为:设计者为完成特定任务所调用的注意与工作记忆资源总量占固有认知资源的比例,其资源构成既包含工作记忆容量,亦涵盖调控记忆加工的注意资源。

认知负荷的影响因素主要包括学习材料的组织方式、学习材料的复杂程度和个体先验经验[8]。在此基础上,Sweller 首先提出根据影响认知负荷主要因素将认知负荷划分为三个类型,形成了学界对认知负荷分类的基本共识,分别是外在认知负荷、内在认知负荷和相关认知负荷[9]。其中,内在认知负荷由材料固有的复杂性决定,其本质不可通过任务设计改变,但可通过内容分层呈现降低影响。外在认知负荷由材料的呈现方式引起,可通过优化信息组织方式主动削减。相关认知负荷主要是指用户将剩余的认知资源使用到与知识构建直接相关的加工活动中,如信息重组、比较推理等。三类认知负荷彼此存在相互依赖与资源竞争关系。

(二)结构化平台中认知负荷的作用机制

在智能穿戴设计中,设计师们常面临复杂的任务情境:持续性任务因信息冗余而诱发的注意分散或即时性任务因需求紧迫而加剧工作和记忆压力。在此情境下,用户有限的注意资源与工作记忆资源难以适配任务需求,从而更易导致认知负荷失衡。该失衡状态通过信息解码传导至操作行为层面,从而降低执行任务的效率。

结构化方法是一种由结构化分析、结构化设计和结构化程序设计三部分系统组合而成的方法[10]。结构化平台在此基础上通过优化用户认知资源分配来提高信息处理效率,其作用机制在于有效整合并调控三类认知负荷(图一)。其基本原则是降低外在、内在负荷和增加有效负荷[11]。在结构化平台中,相关认知负荷与用户对材料的经验程度、知识迁移与推理能力、固有的认知行为习惯密切相关,平台可以通过帮助用户熟悉平台内容或引导用户技能迁移来增加此类负荷。内在认知负荷则主要受制于用户自身的注意调控能力与工作记忆资源限制,这与用户自身的认知过程及能力密切相关,平台开发者不能对其造成直接影响。外在认知负荷是结构化平台建构中其极重要的方面,这类认知负荷主要源于任务或平台设计。在任务设计中,任务的奖励类型、新异性、时间压力、噪音温度等都会成为影响用户认知负荷的重要因素。而在平台设计中,页面所呈现的信息数量、逻辑性强弱、干扰项的数量,甚至是视觉设计风格都会对用户的认知与设计实践造成不同程度的影响。总之,结构化平台的核心作用机制在于系统性地调节这三类负荷以优化用户有限的认知资源分配。

图一. 结构化平台中认知负荷的作用机制(作者自绘)

三、智能穿戴物平台设计实践与评估

(一)智能穿戴物平台分类

近年来,随着可穿戴设备的爆发式增长,智能穿戴物平台呈现出多元化的发展趋势。本文梳理了国内外与智能穿戴设备相关的平台,并根据服务模式和受众群体的不同将其分为三个类别,即用户硬件配套类、企业方案定制类与技术开源共享类。

用户硬件配套类平台主要在于服务于已有的智能穿戴类产品,帮助用户了解和购买智能穿戴类产品。此类平台受众多是对某款智能穿戴设备有购买意向或者已经购买该款设备的用户,例如 Whoop 提供了包括手环、订阅会员、健康数据分析、个性化训练计划等服务功能。此外,苹果、华为等国际品牌也为他们的智能穿戴产品提供了线上平台。企业方案定制类平台主要面向 B 端用户,主要功能在于根据企业需求定制硬件、数据接口或联名产品。例如,Vandrico 公司利用线上平台为企业提供智能穿戴设备数据,目标是帮助企业管理者将智能穿戴设备配备到公司员工的工作中。技术开源共享类平台提供与智能穿戴产品相关的数据信息、开发工具或是硬件模组,目的在于吸引开发者共建技术生态。Wearable Technologies 作为典型的技术开源共享类平台,提供了包括技术趋势、市场分析、应用案例在内的相关内容。从平台数量来看,用户硬件配套类的平台数目最多,这与爆发式增长的智能穿戴设备息息相关;企业方案定制类平台的数量仅次于前者,此类平台一般拥有长期稳定的合作伙伴。从地域分布看,三类平台中海外平台数量增长迅速,占据较大的市场份额,国内平台虽在硬件制造端具有一定优势,但在平台规模和数量上仍存在明显差距。

(二)智能穿戴物平台设计

1. 结构化数据库采集方法

为构建智能穿戴设备数据库,本研究制定了严谨的筛选标准,并依据标准采集了 2022 年至 2025 年间来自学术数据库、公众媒体报道及产品官方平台的智能穿戴设备相关数据。该数据库由智能穿戴设备的主要功能、核心技术、穿戴部位等 12 个维度构成。经过筛选,研究最终保留 2733 条有效数据,这些条目涵盖了当前智能穿戴领域的主流与前沿品类,例如智能头显、电子皮肤、脑机接口设备、健康监测手环以及植入式胶囊等。随后,研究对入库数据进行编码处理,并运用聚类分析方法深入挖掘数据的内在规律,最终形成的数据库及其相关分析旨在为智能穿戴物平台的设计与开发提供底层数据支撑。

2.认知负荷视角下的平台设计方法

本研究从外部界面和内部信息两个层面展开研究,以期优化智能穿戴物平台的认知资源分配,降低平台使用中的认知负荷。在外部界面层面,通过提供从简洁到详细的自适应界面切换选项,降低平台使用复杂度并突出核心功能,满足用户从快速浏览品类到深入了解产品的不同注意力分配需求;采用马提尼酒杯形式编排海量数据内容,并在设计中严格遵守交互易用原则,统一设计语言、减轻视觉记忆负担。在内部信息层面,提供丰富的内容以满足用户多样化需求,且采用组织层级清晰的结构化信息数据编码。这些设计策略共同作用于降低外在认知负荷,增加关联认知负荷,从而优化用户的认知资源分配与信息处理效能。

3. 技术身体模型设计方法

智能穿戴物属于技术人工物的范畴[12],在万物互联趋势下逐渐成为亲近且强化身体的典型造物形式。本研究对全球智能穿戴设备技术数据进行采集筛选、编码聚类与趋势分析,并基于此构建了技术身体模型。该模型通过定义头部、颈部、上肢等九个关键身体穿戴部位为技术区位,眼睛、嘴巴、鼻子、颈椎、喉咙等52 个关键细分部位作为技术锚点,使设备技术参数能够直接映射至特定身体区域的功能需求,且该模型能够按照“身体部位-穿戴方式-技术”的双向流通逻辑,直接连通身体部位与技术数据,为可穿戴技术的具身化发展提供了基础模型框架。

(Ξ) 平台实验验证与评估

1. 研究对象与方法

本次实证采取随机分配对照组后测法,选取设计师共计28 人,随机分为实验组14 人和对照组14 人共两组。实验中采用间接测量法,要求两组设计师在一个小时内分别借助不同平台完成某一项智能穿戴领域的设计任务。实验组被要求浏览结构化检索平台(即本研究建构的智能穿戴物平台),控制组浏览非结构化平台(传统穿戴物平台)。在实验开始前,实验组在十分钟内学习和适应智能穿戴物平台,以降低平台熟悉程度对最终实验结果的影响。实验组与控制组在实验中均通过 WhatPulse 记录其浏览过程中的鼠标移动轨迹、鼠标点击次数与鼠标移动距离。实验结束后,对其进行 WP 认知负荷量表测评。同时,要求设计师回答与结构化网站相关的封闭性问题,绘制网站内容结构图并讨论网站对其启发的开放性问题。

2. 鼠标热力图记录与分析

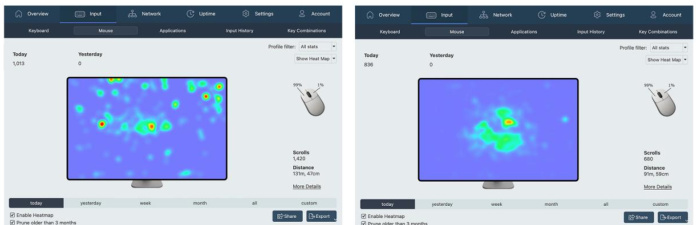

本研究通过 WhatPulse 捕获两组设计师操作过程中的鼠标轨迹,并生成了28 组可视化热力图(图二)进行对比分析。

图二. 传统穿戴物平台(左)与智能穿戴物平台(右)鼠标轨迹图

实验组(使用智能穿戴物平台)的热力图显示,设计师的鼠标轨迹呈现出显著的高效性与聚焦性,活动热点高度集中于核心功能区域及逻辑连贯的信息节点,路径清晰且冗余探索大幅减少。这表明结构化平台通过有序的界面布局与信息层级,有效引导了视觉搜索动线,降低了信息检索与定位的认知负担。对照组(使用传统平台)的热力图则呈现分散、频繁交叉的轨迹模式,热点广泛分布于非核心区域,且鼠标平均点击次数更多、平均移动轨迹更长,反映出用户因界面规划不清晰、信息过少或过载而产生的反复试错与注意力耗散。结合实验后 WP 量表测评中实验组更低的认知负荷评分,以及其在绘制网站结构图时表现出的更高准确性与完整性,证明其对平台信息架构理解更为深入。实验结果表明,智能穿戴物平台通过优化信息组织与交互路径,有效降低了设计师的认知负荷,使其认知资源得以更高效地集中于设计任务本身。因此,该平台缓解了智能穿戴设计师数据获取困难与认知负荷失衡的问题,能够为智能穿戴设备设计实践提供较优支持。

结语

本研究基于智能穿戴设计师数据获取困难与认知负荷失衡的现状设计并开发了一款智能穿戴物平台系统,该平台系统高度整合了智能穿戴设备设计相关的理论基础、数据信息等相关内容,能够有效降低设计师设计过程中的认知负荷,为工业设计、服务设计、人因工程等相关领域的可穿戴设备设计实践提供理论依据和设计辅助。然而,本研究仍存在基础数据规模有限、实验周期较短等局限。未来,本研究将继续完善模型和平台系统,以期对推动智能穿戴设备发展与人机协同进化产生更加重要的价值和意义。

参考文献:

[1] 宋寒业.智能穿戴产业迎政策风口[N].中华工商时报, 2025-04-01(004).

[2] 国务院办公厅. 提振消费专项行动方案[J/OL]. 中华人民共和国国务院公报. (2025-3-16)[2025-07-06]. https://www.gov.cn/gongbao/2025/issue_11946/202503/content_7015860.html.

[3] 徐江,孙刚,徐静妤,等.论类身设计[J].装饰,2023,(12):41-47.

[4] 高常青. TRIZ:产品创新设计. 北京: 机械工业出版社, 2018.9, 167-168.

[5] 徐增林, 盛泳潘, 贺丽荣, 等. 知识图谱技术综述[J]. 电子科技大学学报, 2016, 45(04):589-606.

[6] Sweller J, Van Merrienboer J J G, Paas F G W C. Cognitive architecture and instructional design[J].Educational psychology review, 1998, 10: 251-296.

[7] Sweller J. Element interactivity and intrinsic, extraneous, and germane cognitive load[J]. Educational Psychology Review, 2010,22(2):123-138.

[8] Sweller J. Cognitive load theory, learning difficulty, and instructional design[J]. Learning and Instruction, 1994, 4(4):295-312.

[9] Paas F, Van Gog T, Sweller J. Cognitive load theory: New conceptualizations, specifications, and integrated research perspectives[J]. Educational psychology review, 2010, 22: 115-121.

[10] 苏永红,张峰华,李麟.乳品法规结构化管理平台研究[J].乳业科学与技术,2014,37(05):4-6.

[11] 唐剑岚,周莹.认知负荷理论及其研究的进展与思考[J].广西师范大学学报(哲学社会科学版),2008,(02):75-83.

[12] 戴文杰, 张小彤, 周洪涛. 智能可穿戴装置设计中的价值和责任[J]. 科学学研究, 2023, 41(03): 394-401.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)