建筑结构设计中的减震技术应用分析

黄昌荣

广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 广东广州 510000

中图分类号:TU399

前言

地震是极具破坏力的自然灾害,将会给建筑结构带来毁灭性打击,将会直接威胁到人们的生命及财产安全。在建筑结构设计中应用合适的减震技术,不仅能够减少地震对建筑物造成的破坏,还能更好的保护人们的生命财产安全。因此,探索建筑结构设计中的减震技术是非常有必要的。

一、建筑结构设计中减震技术的应用意义

(一)保障生命财产安全

地震发生时不仅会破坏建筑本身,导致整个建筑结构崩塌与损坏,还会破坏建筑内部设施,导致财产损失与人员伤亡。例如:2008 年汶川地震中大量未应用减震技术的建筑物瞬间倒塌,而一些应用了基础隔震技术的建筑虽然有些晃动,但基本结构比较完整。不仅减少了财产损失,还也为人们提供了逃生的时间与空间。

(二)提高建筑的适用性

医院等重要特殊建筑在地震后能否快速恢复使用功能是非常重要的,将会影响到后续救援及治疗工作的顺利开展。因此将减震技术应用在此类建筑结构设计中是非常有必要的。例如:某城市医院在建设阶段应用了调谐减震技术。在经历地震后,虽然周边建筑受损严重,但医院主体结构保持完整、内部设施仍然能够正常运转。因此,灾后迅速开展了救援与治疗工作,保障了医疗服务的连续性。

二、建筑结构设计中的减震技术

(一)基础隔震技术

该项技术的施工方式相对简单,只需要施工人员在建筑物的基础与上部结构间放置橡胶隔震支座等隔震装置即可,后期也不需要特殊维护该隔震装置。在发生地震后隔震装置能够吸收一部分地震产生的能量,将这些能量直接反馈到地面。这样建筑物的中部、上部结构将不会受到较多的影响。

该技术的隔震效果显著,能够降低建筑物地震加速度的 50% 左右。例如:某工程对应用基础隔震技术的建筑和普通建筑进行地震模拟实验。发现在相同地震波的情况下,应用该技术的建筑物最大加速度为 0.3m/s2 ,而普通建筑的最大加速度为 1.5m/s2 ,这表明该技术的隔震效果较为明显。当前该项技术一般应用在博物馆、图书馆、医院等对减震要求较高的建筑物中,能够有效保护建筑物内部珍贵的文物、资料、设备。[1]

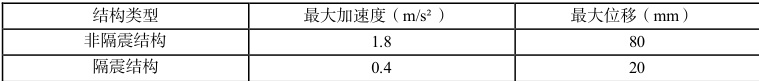

例如:某医院的建筑面积为 15000 平方米,对抗震要求较高,因此在结构设计阶段采用了基础隔震技术。结合医院的结构特点,在建筑基础与上部结构间设置了 60 个橡胶隔震支座。利用相关软件测试了隔震结构与非隔震结构的地震反应,如表 1 人们发现隔震结构的地震加速度、位移数据小于非隔震结构。这表明基础隔震技术能够在地震有效保护医院的安全。

表 1

(二)耗能减震技术

该技术的施工方式相对简单,需要施工人员在结构中设置阻尼器等耗能装置。该装置一般放置在支撑结构、连接缝以及剪力墙等位置,这样在发生地震后耗能装置会通过形变、摩擦等方式快速削弱地震能量,减少其对建筑结构造成的破坏。在具体操作时施工人员可以根据建筑的类型及结构特点,将阻尼器放置在最佳位置。

该技术能够快速消耗地震能量,减轻建筑物的地震反应。一般情况下阻尼器能够消耗 30%左右的地震能量,降低整个建筑结构的负担。该技术不会改变建筑物的基本力学性能,尤其是整个建筑结构的刚度,也就能够减少对建筑结构的不利影响。[2]

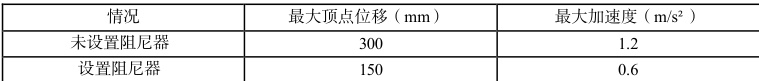

例如:某 120 米的高层写字楼,整体是核心筒结构的钢筋混凝土框架。在建设阶段施工人员应用了耗能减震技术,结合建筑物的动力特性与地震作用,将 80 个粘制阻尼器放置在了核心统与框架间的重要部位。通过优化调整阻尼器参数的方式,提高了阻尼器在不同地震作用下的耗能性能。在对建筑物进行设置阻尼器与未设置阻尼器的地震模拟实验后,如表 2,人们发现阻尼器能够有效降低其最大加速度,耗能减震效果较为明显。

表 2

(三)调谐减震技术

该项技术需要设计人员在建筑结构上增加调谐质量阻尼器等子结构,通过优化子结构参数的方式调整自振频率,确保其尽量贴近组结构的某一振型频率。这样在地震时建筑主结构发生震动后,子结构会产生相反的振动,通过这种方式减少主结构的振动反应。在具体操作时施工人员可以将调谐质量阻尼器放置在较为隐蔽的位置,一般放置在建筑物顶部。这样既不会破坏建筑物的外观,也不会占用较多建筑空间。

该技术能够有效控制特振频率的地震波,提高建筑物的抗震性。例如:某沿海区域的地震波频率相对集中,在建筑设计过程中就可以应用调节减震技术,减少建筑物在同一频率下的振动反应。施工人员还可以结合建筑结构的特点及地震条件,优化子结构的阻尼、刚度等参数,这样也能够发挥调节减震系统的最佳减震效果。例如:台北 101 大楼作为超高层建筑安装了世界上最大的风阻尼器。由于该栋大楼整体高度较高,在强风作用下会产生较大的震动,楼体会出现小幅度摆动的情况,这会影响到建筑物的舒适性与安全性。因此,施工人员将重达 660 吨的风阻尼器放置在大楼的 88 至 92 层。即使大楼受到强风侵袭产生震动,风阻尼器也会进行反向运动,抵消很大一部分振动能量。[3]

(四)摩擦阻尼减震技术

该技术利用了摩擦材料间相对滑动后会产生摩擦力,能够抵消振动能量、减少整个建筑物振动响应的原理。需要施工人员将摩擦摆阻尼器、摩擦片阻尼器等放置在建筑结构中。这样在发生地震后,摩擦阻尼器的摩擦片会进行相对滑动,产生摩擦力后快速抵消一部分地震能量。这种阻尼器的构造比较简单、价格低廉,对于制作及安装的要求不高。

该技术的耗能比较稳定,一般会受到摩擦材料摩擦系数与正压力的影响,能够在多种地震强度下充分的发挥耗能作用。如果地震后摩擦材料没有出现明显损坏,施工人员进行简单维修即可,不需要直接更换摩擦阻尼器。

例如:该技术在四川等地震多发区域应用较为广泛。在四川某多层住宅建设阶段,施工方在结构中设置了摩擦摆阻尼器。发生地震后摩擦阻尼器通过球面摩擦的方式进行稳定耗能,有效降低了住宅的水平位移及加速度。地震后摩擦摆阻尼器没有出现异常,施工人员只是进行了简单的清洁与检查后又继续投入使用。[4]

(五)磁流变阻尼减震技术

该技术需要利用磁流变液这种智能材料,该种材料带有流变特性。在没有磁场作用的情况下磁流变液是液态,在有磁场作用的情况下磁流变液会快速变粘逐步转变为固态。这种流变特性会跟随着磁场的强度不断变化,是可以进行人为调节的一种可逆的材料。施工方只需要改变磁场强度,就能够快速调节阻尼力的大小,进而有效控制建筑结构的振动频率。施工人员要利用计算机系统实时检测建筑物的振动状态,这样才能够有效控制磁流变阻尼其的阻尼力,进而优化建筑结构震动。在具体操作时施工人员只需要将磁流变阻尼器安装在建筑内部即可。

该技术的响应速度较快,能够在毫秒时间内根据磁场变化快速反应,适应多种振动状态。即使在较小的位移状态下也能够产生较大的阻尼力,有效抵消一部分地震能量。

例如:韩国仁川某智能大厦楼层高,在建设阶段应用了磁流变阻尼减震技术,希望提高整个建筑物的抗震性。施工人员在大厦内部安装了 60 个磁流变阻尼器。并通过计算机控制系统控制这些磁流变阻尼器。在模拟地震实验过程中利用传感器实时监测整个大楼的振动情况,利用计算机快速改变磁流变阻尼器的磁场强度。实验表明磁流变阻尼器能够降低大厦 50% 左右的地震反应,保护大厦整体结构的安全性。(作者是广东的 可以找地方的例子不?)

(六)形状记忆合金减震技术

该项技术利用了形状记忆合金的超弹性以及形状记忆特性。即使形状记忆合金在外力影响下产生形变,但在特定温度或特定应力下仍然能够快速恢复为初始状态。在形变过程中能够吸收并消耗部分能量。当前,人们会将形状记忆合金制作成阻尼器、连接件,发挥起减震作用。

该技术具有快速自复位的特点,即使在地震影响下产生形变,也能够自动恢复为原状,不易出现破损,后期维护维修较为便利;在反复加载过程中该合金既能够吸收能量,又能够耗散部分能量,这样能够减少整个建筑结构的地震反应;该合金的抗腐蚀性以及抗疲劳性能较强,在应用后能够长期保持较为稳定的状态。

例如:四川某核电站为提升核岛结构的抗震性能,在核岛结构的关键部位安装了由形状记忆合金(SMA)制成的蜂窝状阻尼器。这种阻尼器内部填充了纳米级的 SMA 颗粒,可以形成特殊的微观结构,能够在地震中发挥卓越的耗能能力。在进行 7.5 级地震模拟测试时,人们发现当地震波冲击核岛时,阻尼器可以通过自身的非线性变形快速吸收 70%的地震能量,大幅减少地震对核岛结构的冲击。地震结束仅一小时后,阻尼器便依靠形状记忆合金的特性恢复到了初始状态,为核电站的快速重启提供了有力保障。此外,该阻尼器不仅具备出色的抗震性能,还拥有一定的抗辐射能力,能够在核岛复杂的辐射环境中长期稳定运行。[5]

三、减震技术的发展趋势

(一)智能化

在传感器技术、控制技术飞速发展的现在,减震技术将会朝着智能化的方向迅速发展。在未来智能检测系统可以实时检测地震强度与频率,并结合检测结果快速调整减震装置的参数,以便于从容应对地震反应。例如:系统在检测到地震发生瞬间快速调整阻尼器的阻尼力,将结构振动反应控制到最小,提高建筑结构的抗震性。

(二)应用新型材料

在未来人们将大力研发形状记忆合金、高性能橡胶等新材料在减震设计中的应用,不断优化减震装置的性能。形状记忆合金弹性好、形状记忆能力强,可以在灾后快速恢复原状,增强减震装置的耐久性。高性能橡胶的耗能能力强、弹性好,可以在较大的变形范围内保持稳定。

(三)结构设计一体化

在未来人们会将建筑结构设计与减震技术紧密融合在一起。在建筑设计初期就考虑到减震需求,合理利用各项减震技术进行一体化设计。这样建筑结构既能满足基础使用功能需求,又能够拥有较好的抗震性。以便于提升建筑物整体的安全性与经济性。

结语:新时期,减震是建筑结构设计的重点所在,只有合理应用减震技术才能提高建筑的安全性与整体质量。现阶段,隔震技术、减震技术、支座技术等原理、特点及适用范围各不相同,在建筑结构设计中的应用效果显著。人们必须结合建筑结构设计的实际情况,把握减震要点,合理选用减震技术,这样才能发挥减震技术的最大化价值,优化建筑整体。

参考文献

[1]成小慧,王瑛岚.建筑结构设计隔震减震技术探讨[J].城市建设理论研究(电子版),2025(09):67-6

[2]王萌.浅议建筑结构设计中的隔震减震措施[J].中国建筑装饰装修,2023(09):125-12

[3]蒋宇鑫.建筑结构设计中的隔震减震措施浅析[J].居舍,2023(12):76-79.

[4]王钰.隔震?减震控制技术在建筑结构设计中的运用分析[J].低碳世界,2023,13(01):75-77

[5]沈晓龙.建筑结构设计中的隔震减震措施浅析[J].建材发展导向,2022,20(12):91-93.

作者简介:黄昌荣(1996.3-),男,汉族,本科,广东肇庆人,土木工程初级工程师,大学本科,研究方向:建筑结构

作者简介:黄昌荣(1996.3-)—),男,汉族,广东肇庆人,本科学历,研究方向为建筑结构。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)