“百万扩招”背景下高职课程思政的调查研究

黄泽文 蔡中兴

广州城市职业学院,广东广州511370;广州职业技术大学,广东广州,511483

为满足社会对技能人才的需求,2019 年国家提出了高职院校扩招100 万的决策部署,鼓励退役军人、下岗失业人员、农民工、新型职业农民和企业在岗职工等群体进行学历提升。高职扩招导致“社招生”的生源类型多元性、知识需求多样性、组成结构复杂性等成为了人才培养中较为突出的问题,给高职院校思想政治教育工作带来了新的变化和挑战。[1]如何确保扩招后培养对象能够享受高质量的教学,以及扩招后高职院校思想政治教育取得实效,不仅关系到扩招的育人质量,更与职业教育的持续发展和社会影响力紧密相连。

一、“百万扩招”的概况分析

2019 年至2021 年,国家连续提出了高等职业院校扩招任务,明确要求共扩招300 万人。高职扩招生源主要有两种不同的途径,其一是高中和中职应届毕业生,这部分考生主要是因成绩问题未能通过一般的考试入学途径进入高职院校就读;其二是退役军人、农民工、新型职业农民、下岗失业人员等群体人员,这部分人员是由于早期没有得到进入大学就读的机会。

二、“百万扩招”背景下高职课程思政面临的挑战

本次调查共发放调查问卷300 份,回收有效问卷284 份。从性别分布数据来看,男性样本数量172 份,女性样本数量112;在年龄分布上,呈现出明显的集中趋势,21—30 岁年龄段的人数最多,达到 170 人,这表明本次高职扩招群体主要以这个年龄段为主,可能这个年龄段的人群面临着职业发展的压力,需要通过高职扩招提升自己的竞争力。

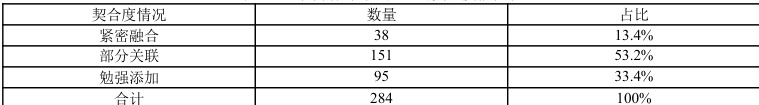

(一)思政内容与专业知识的整体契合度不高

从数据来看(表1), 53.2% 的受访者认为思政内容与专业知识 “部分关联”,说明课程思政在融入专业教学时已有一定基础,但尚未形成深度融合的稳定模式;超过三成( 33.4%) )的受访者认为思政内容是 “勉强添加” 的,反映出部分教学中存在思政元素与专业知识脱节、融入生硬的问题;仅 13.4% 的受访者认为两者 “紧密融合”,表明当前课程思政在结合专业特色、挖掘行业思政资源方面仍有较大提升空间。

表1:思政内容与专业知识的契合度概况表

(二)生源复杂性和多样性加大了思政教育的难度

高等职业院校“百万扩招”不仅是在招生数量上带来了规模的扩大,还在生源对象上带来了转变。从调查数据可知,灵活就业人员以 36.3% 的比例成为本次扩招群体的主要构成;企业在职员工 (26.8%) )和现代学徒制试点合作企业员工 (14.8%) )合计占比 41.6% ,反映出企业对员工学历提升和技能培训的重视;退役军人占比13.4% ,体现了高职扩招在助力退役军人职业转型方面的作用。此外,还有下岗失业人员 (4.2%) 、农民工 (1.4%) )、高素质农民 (2.5%) )等生源群体。

不同的生源群体,有着不同的思维模式、社会阅历、知识储备、技能水平,世界观、价值观和人生观,对新知识、新理论的接受难易程度也有差别,对相同的思想政治教育内容也会产生差异的理解。

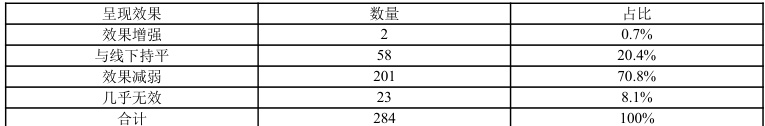

(三)工学交替教学模式降低了思政教育的效率

在人才培养方面,对于高职扩招的学生,高职院校采用工学交替的育人模式。该模式虽然能够照顾社会生源的时间安排,但也降低了高校思想政治教育的可持续性。从调查数据可知,超七成 (70.8%) )受访者认为线上教学中思政元素 “效果减弱”,仅有 0.7% 认为 “效果增强”,说明线上环境对思政元素的传递存在明显制约。

此外,近半数 (45.4%) )受访者认为 “缺乏互动感” 是最大障碍,因为线上环境中,师生、生生间的实时交流受限,难以通过表情、语气等非语言信号传递思政情感,导致共鸣感不足; 30.6% 的受访者提到 “时间难协调”;21.8% 认为 “内容不实用”。

表2:线上教学中思政元素的呈现效果表

三、“百万扩招”背景下“社招生”思想政治教育应对策略

(一)创新思政教育内容供给

以需求为导向的前提是做好扩招学生的学情分析,在教学中把职业精神、工匠精神、专业精神融入到思想政治教育的全过程,突出思想政治教育的重点,[2]引导“社招生”爱岗敬业、崇尚劳动、勇于创新、德技并修,树立正确的价值观,争做时代发展的排头兵;此外,大力开展思想政治隐性教育,坚持显性教育和隐性教育相统一,通过隐性教育加强师生之间的互动,在潜移默化的过程中引导学生树立正确的价值观。

(二)探索灵活多样的思政教学模式

针对高职扩招中社会生源无法全部脱产学习的实际需求,学校应整合线上和线下教学资源,搭建教学资源数据库,制作数字化课程,学生可以随时随地登录系统,选择需要学习的课程,在系统上完成课程学习和课程考核,实现学习的连续性;利用5G 技术和虚拟仿真技术构建虚拟仿真教学系统,突破教学的物理界限和虚拟界限,扩大学习空间;[3]利用人工智能技术,开发智能教师助理;利用大数据技术,建立大数据信息库,对学生的学习情况进行跟踪监控和持续的反馈。

(三)深化思政课程和课程思政的融合

在对“社招生”开展思想政治教育过程中,通过深度挖掘各学科专业课程中蕴含的思政教育知识和资源,充分发挥课程思政的育人功能,把“三观”、职业精神、专业精神、工匠精神等植入各类专业课程中,与思政课程共同构建全面、丰富、多样、相互支撑的思想政治教育课程体系,创新高职扩招思想政治教育,推进落实高职扩招的全员、全程和全方位育人。

参考文献:

[1] 陆璐.高职扩招背景下思想政治教育分众化探究[J].教育与职业,2021(17):77-82.

[2] 孔德忠,王志方.百万扩招背景下高职院校转型发展的路径探析[J].黑龙江高教研究,2013(4):141-145.

[3] 杨建新. 高职扩招背景下大学生思想政治教育的现实应对与路径创新[J]. 中国职业技术教育,2020(25):54-59.

基金项目:本文系2021 年度广东省高等职业教育教学质量与教学改革工程项目(项目编号:GDJG2021290)、广州市高等教育教学质量与教学改革工程高等教育教学改革项目(项目编号:2022JXGG128)和广州职业技术大学项目(项目编号:2022JG05)的阶段性成果。

作者简介:黄泽文(1987—),男,广东广州人,广州城市职业学院助理研究员,研究方向:高教研究;蔡中兴(1981—),广州职业技术大学,副研究员,研究方向:高职教育管理。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)