日语过去表达与汉语助词“了”的对应

张馨允

青岛大学 山东青岛 266000

1《挪威的森林》中文译本中的过去时表达

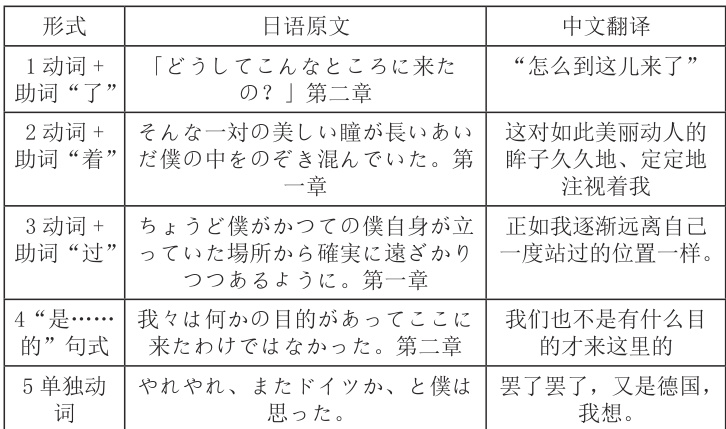

首先,通过考察林少华翻译的中文译本《挪威的森林》中日语的过去表达是如何翻译成中文的,结果发现如表1 所示,共有5 种模式。

表1 《挪威的森林》中的过去表达

2《挪威的森林》里所体现的不含助词“了”的过去表达

由于汉语没有时态的概念,而且动词本身也没有变化或活用,因此往往通过在动词后面加助词,或者在动词前面加副词,来表达动作的各种相貌。然而,在没有这些助词或副词的情况下,仅用动词单独来表达过去事件的例子却非常多。尤其是在直接引语或间接引语前后的动词,如“……说”、“……问”、“……回答”,几乎全部都是通过动词单独来表达的。比如在第一章中:“『大丈夫です。ありがとう』と僕は言った。(‘不要紧的,谢谢。’我说。)”、“やがてドイツ人のスチ 2 ワーデスがやってきて、気分が悪いのかと英語で訊いた。(很快,一位德国空中小姐走来,用英语问我是不是不大舒服。)”、“『もちろん』と僕は答えた。(‘那还用说。’我回答。)”这里的“我说”、“问我”、“我回答”就是动词单独使用的例子。这也印证了刘月华等人在其著作《现代汉语语法纲要》中所指出的:“在直接引语或间接引语之前(或之后)的动词,不能使用‘了’。”

表示心理状态和知觉的状态动词,也常常通过动词单独的形式来表达过去的事例。例如,第一章中的“もちろん直子は知っていたのだ。(直子当然知道,)”、第二章“僕はとても悪いことをしてしまったような気がした。(我觉得自己好像做了件十分对不起人的事。)”中的“知道(知っていた)”、“觉得(気がした)”等表示知觉的动词,以及第三章“冬が深まるにつれて彼女 O 目は前にも増して透明に感じられるようになった。(随着冬日的延伸,我感到直子的眼睛比以前更加透明了。)”中的“感到(感觉到)”,都仅通过动词单独来表达过去事象。

同样,表示情感的动词也如此。例如,第三章“僕自身は知らない女の子と寝るのはそれほど好きではなかった。(我自己其实不大喜欢同萍水相逢的女孩同窗共衾。)”中的“不大喜欢(それほど好きではなかった)”,以及第二章“それに父親が山登りが好きだったせいで、小さい頃から日曜日になると山登りをしてたの。(而且,由于父亲喜爱登山,我从小每到星期天就往山上爬。)”中的“喜爱(喜欢)”,也都是动词单独用来表达过去事象的例子。

总结来看: ① 直接引语或间接引语前后的动词, ② 表示知觉或情感的状态动词, ③ 表示判断或存在的关系动词,都不在动词后面加上表示完成的助词“了”,而是通过动词单独来表达过去事象。

结语

本文通过分析村上春树的《挪威的森林》及其中文译本,对日语过去表达在汉语中的翻译方式进行了考察。研究结果表明,日语的过去事象在汉语中不仅可以通过表示完成的助词“了”来表达,也可以仅用动词单独来表示过去,还存在其他多种表达形式。由此再次证明了汉语没有时态的概念,同时在将日语的过去事象翻译为汉语时,助词“了”并非不可或缺。然而,在表达过去时,“了”应当放在动词后面还是句末,并未发现绝对的规律。这是因为“了”不仅用于强调动作的完成,还可用于确认已经发生的事实,或表示多种语气。因此,在表达过去事象时,有时会用“了”,有时又不使用。一种解释认为,当宾语首次被提及时,“了”倾向于放在宾语之前;当宾语已为听话人所知时,则多放在宾语之后。这可以与句末的“了”作为带有确认语气的语气助词联系起来理解:若宾语是已知的信息,句末“了”的使用就更为自然。总的来说,助词“了”的掌握并不容易,但为了更准确地使用汉语,它是学习过程中无法回避的重要环节。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)