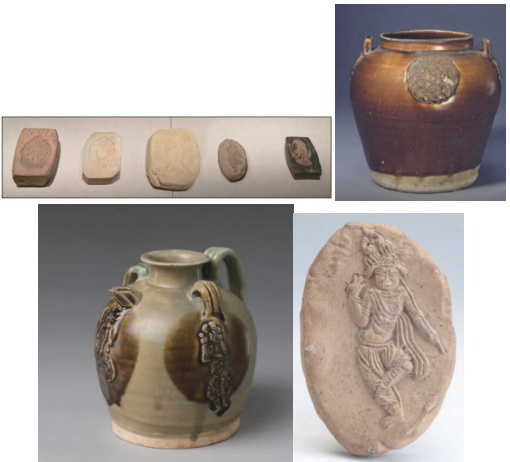

唐代长沙窑模印贴花装饰工艺研究与影响

沈颖利

长沙市望城区韵唐文化发展有限公司

一、引言

长沙铜官窑,又称长沙窑,兴起于初唐,盛于中晚唐,衰落于五代,位于今湖南省长沙市望城区铜官镇至石渚湖一带 。它是唐代南方规模较大的民间窑场之一,以其独特的釉下多彩和模印贴花装饰工艺闻名于世。在众多装饰工艺中,模印贴花工艺极具特色,为铜官窑瓷器增添了别样的艺术魅力。模印贴花瓷器不仅在国内有一定数量出土,在海外如“黑石号”沉船以及东南亚、西亚等地也多有发现,这表明其不仅受国内民众喜爱,还在当时的国际贸易中占据重要地位,远销海外,成为唐代中外文化交流的重要载体。因此,深入研究长沙铜官窑模印贴花装饰工艺,对于了解唐代陶瓷艺术、中外文化交流以及现代陶瓷艺术发展都具有重要意义。

二、长沙铜官窑模印贴花工艺起源

(一)国内工艺溯源

模印贴花工艺并非长沙铜官窑首创,其在中国有一定的发展脉络。根据考古发掘及文献记载,该工艺可追溯至南北朝时期。在这一时期,我国就已出现很多带有模印贴花工艺的器物 ,例如南朝时期有名的青瓷莲花尊,其器身上的莲花等纹饰通过模印贴花工艺呈现出独特的立体效果,成为当时瓷器装饰的一大特色。此外,还有舞蹈人物壶等,这些器物上的模印贴花工艺为后来长沙铜官窑的发展奠定了基础。长沙铜官窑的模印贴花工艺在继承前代工艺的基础上,又进行了创新和发展。它与中原的唐三彩有着直接渊源,唐三彩中大量使用了贴花的装饰手法,其装饰技法和纹饰题材与长沙窑有诸多相似之处。唐三彩中通过贴花装饰的人物、动物、花卉等形象栩栩如生,长沙铜官窑借鉴了唐三彩的贴花工艺,在纹饰题材选择和技法运用上进行了拓展,将模印贴花工艺在瓷器装饰领域进一步推广。

(二)外来文化影响

长沙铜官窑模印贴花工艺的发展深受外来文化影响,随着丝绸之路的繁荣,中外文化交流频繁,西亚的工艺技术传入中国,长沙铜官窑的工匠们将其吸收波斯金银器的锤揲、压印和掐丝工艺并应用到瓷器制作中,形成了独特的模印贴花装饰风格。从铜官窑模印贴花的纹饰题材来看,很多都具有浓郁的域外文化因素。例如常见的椰枣树、摩羯等动物纹饰,胡人形象、胡旋舞等反映了西域文化的特色,表明长沙铜官窑在制作过程中充分考虑了外销需求,为迎合不同地区消费者的审美和文化需求,将外来文化元素融入到瓷器装饰中,从而使模印贴花工艺成为长沙铜官窑瓷器外销的重要特色之一。

三、模印贴花工艺制作流程

模具制作—泥片印制—粘贴装饰—施釉烧制,模具是模印贴花工艺的关键工具,其制作工艺较为复杂。首先需要根据设计好的纹饰图案制作母模,母模通常由质地细腻、硬度较高的材料制成,如石膏、陶土等。制作母模时,工匠需凭借精湛的技艺,将纹饰细节精确地雕刻在母模上,确保纹饰的清晰度和立体感。母模制作完成后,通过翻模技术制作出用于批量生产的子模。在模具准备好后,将揉好的陶土放置在模具上,用手或工具轻轻按压,使充分贴合模具表面,确保模具上的纹饰完整地印在泥片上。按压过程中要注意力度均匀,以确保纹饰细节清晰。印好纹饰的泥片从模具上取下后,需进行初步修整,去除泥片边缘多余的部分,便于后续粘贴。

此时,瓷器坯体已制作完成并处于半干状态,这是粘贴泥片的最佳时机。在粘贴之前,先在坯体上需要装饰的部位涂抹一层薄薄的泥浆,作为粘合剂,以确保泥片能够牢固地粘贴在坯体上。轻轻按压,使其与坯体紧密结合。

完成粘贴装饰后,接下来进行施釉工序。施釉方法多样,常见的有浸釉、浇釉、刷釉等。在施釉过程中,要确保釉层均匀,厚度适中。对于模印贴花部位,釉层的厚度和均匀度尤为重要,因为它会影响到纹饰在烧制后的呈现效果。

施釉完成后,将瓷器放入窑中进行烧制。长沙铜官窑采用依山而建的龙窑,龙窑具有升温快、降温快、产量大等优点 。窑内温度可达 1200℃以上,在高温烧制过程中,釉料发生物理和化学变化,与坯体和模印贴花泥片相互融合,使纹饰更加清晰、立体,釉色更加鲜艳、温润,最终形成具有独特艺术魅力的长沙铜官窑模印贴花瓷器。

四、模印贴花的艺术特色

(一)立体感强

模印贴花工艺的最大特点之一是使纹饰具有强烈的立体感。通过模具印制和粘贴工艺,纹饰在瓷器表面呈现出凸块状,形成半浮雕的效果。与传统的绘画、刻划等装饰工艺相比,模印贴花纹饰更加突出于器表,能够从不同角度反射光线,增强了纹饰的视觉冲击力。

(二)色彩搭配和谐

长沙铜官窑模印贴花瓷器在色彩搭配上独具匠心,常常将模印贴花与釉色、彩斑相结合,形成和谐美妙的视觉效果。常见的搭配方式有青釉褐斑贴花、绿釉褐斑贴花等。在青釉褐斑贴花瓷器中,青釉的淡雅与褐色斑块的深沉相互映衬,褐色斑块不仅突出了模印贴花的纹饰,还为整个器物增添了一份古朴和厚重感。这种色彩搭配的和谐性,既符合唐代人们的审美观念,又展现了长沙铜官窑工匠高超的艺术造诣。

结论:

长沙铜官窑模印贴花工艺是唐代中外文化交流的生动见证。从纹饰题材来看,大量具有域外文化因素的纹饰,如椰枣树、胡人、胡旋舞、阿拉伯文等出现在铜官窑瓷器上,表明当时长沙铜官窑在生产过程中充分考虑了外销需求,积极吸收和融合外来文化元素。这些纹饰不仅满足了不同地区消费者的审美和文化需求,也促进了中外文化的交流与传播。同时,铜官窑模印贴花工艺本身可能受到西亚萨珊波斯金银器工艺的影响,体现了外来工艺技术在中国的本土化发展。通过丝绸之路,长沙铜官窑瓷器远销海外,成为传播中华文化的重要载体,而模印贴花工艺则是其中的重要文化符号,展示了唐代开放包容的文化心态和强大的文化影响力。

参考文献:

[1] 湖南省文物考古研究所 , 湖南省博物馆 , 长沙市文物工作队 . 长沙窑[M]. 北京 : 紫禁城出版社 ,1996.

[2] 李建毛,陈锐 . 再议长沙窑 [J]. 艺术,2012(11):87-91.

[3] 孙兵 . 跨文化视野下的图像改造——长沙窑椰枣树纹新探 [C] 跨文化美术史年鉴:“欧罗巴的诞生”. 济南: 山东美术出版社,2021:65-90.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)