教育学视域下高职院校“双师型”教师队伍建设困境与路径研究

师丹慧

济宁职业技术学院 山东济宁 272000

1 引言

乡村振兴和制造业转型升级需要职业教育从以往的技术技能培养为主向内涵品质提升转变,当前职业教育需要积极打造“双师型”师资队伍来适应新时代发展要求。“双师型”师资作为促进学校产教融合发展的关键力量,在一定程度上可起到扭转产教“两张皮”顽疾的作用,但依然存在“双师不双”“认证虚化”“实践脱节”的问题。数据显示全国高职院校“双师型”教师超过 50% ,但真正能进企业潜心钻研并积极推动技术研发工作的比例不到 30% ,“双师型”师资队伍建设还有待加强。

2 高职院校“双师型”教师概述

教育学视域是从教育学科特有的理论框架和观察视角出发,对教育现象、教育主体及相关问题进行系统性研究的学术视角。“双师型”教师是职业教育领域兼具理论教学与实践指导能力的复合型教师,其核心特征为“教师 + 工程师”双重资质与能力融合。

2.1 “双师型”教师的三位一体能力

教学与技术的动态平衡能力,即对产业技术变革转变为教学项目的方案设计能力,例如新能源汽车教师要会同步掌握电池管理技术原理、以及同步实训课程开发方法;学校与企业的跨界联结能力,发挥好教育系统与劳动力市场的“转换枢纽”作用,利用学校和企业的联合攻关把教师带入企业参与技术研发工作,同时提取出有价值的教学案例;传承与创新的能力,将经典技术规范融入到创新思维的培养之中,在教授人工智能课程时也要注意强调算法基础和伦理思辨的重要性。

2.2 教育学理论

能力本位教育(CBE)理论,突出以职业能力图谱反推教师素质模型,如德国职业教育教师培训框架中规定每2 年更新一次“能力护照”,记载了技术技能升级的过程;情境学习理论可以设置构建“真实性学习情境”,如武汉华夏理工学院的教师们在利用比亚迪的真实故障案例库建立相应实训模块,把课堂搬进车间,形成认知闭合。

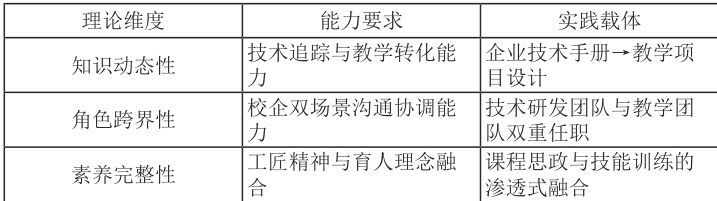

型”教师能力的教育学维度解析如表1 所示。

表1“双师型”教师能力的教育学维度解析

3“双师型”教师队伍建设困境

目前,“双师型”教师队伍建设也陷入了四重困境之中,反映出了教育系统与产业系统的深层次矛盾。

3.1 角色认知与能力断层

资格认证形式化,大部分省份的“双师”认定都还是采取“双证”的形式要求,且没有考虑到自身的技术能力是否达标的问题,有的省份在调研中发现 72% 取得职业资格证书的老师不去企业进行实习操作。技术迭代滞后,教师的知识更新速度滞后于产业的升级,在智能制造方面,只有 15% 的老师掌握了工业数字孪生技术,教学不能及时跟上时代的发展要求。

3.2 产教融合机制失范

企业主体缺位,没有税收优惠,使得企业缺乏参与的动力。我国《企业所得税法》没有把产教融合投入纳入抵扣范围,“结构性减税”的政策倡议也就成了空谈。协同平台虚设,60% 左右的校企共建实训基地年使用课时低于 40 课时,其主要原因在于企业导师不能按期派驻到位。

3.3 评价激励制度错位

职称评审“五唯”痼疾,论文和项目数仍是最主要评价指标,部分院校教师反映其有实践经验但在企业工作无法量化认定,如某高职院校教师认为“带学生攻克生产线难题 3项,不如发表 1 篇普刊论文”。团队协作激励缺失,教师多“单兵作战”,跨专业团队因绩效分配不公而难以为继,曾名列国家级教师创新团队首位的某知名高校教师团队也因此解散。

3.4 数字素养与培训断层

AI 技术应用能力薄弱,仅 28% 的老师能娴熟使用 VR、AR 来搭建虚拟工厂,其余大部分的培训都集中在基础的操作技能上。培训体系碎片化,教师去企业见习多是“短平快”的“走马观花”,而没有基于教书育人、个人发展的系统化长期性规划,江苏某校曾尝试推行“1 年在校+1 年在企”交替制,由于经费等问题最后不得不改成3 个月。

4 教育学视域下高职院校“双师型”教师队伍建设创新路径研究

4.1 建设能力进阶的终身发展的分层培育体系

青年教师“双导师制”;为教龄不足 5 年的教师配备“学校教授 + 企业工程师”双导师,实行“企业项目学分制”,比如安徽省职业技术学院规定,评聘青年教师中级职称之前必须累计有 6 个月以上的企业工作时间。存量教师“周期性迭代”;定期举行为期 5 年的全部培训,并利用“揭榜挂帅”的方式鼓励教师参与企业内的技术研发攻关,例如广东机电职院与亿航智能联合开发低空经济课程,由教师领研发任务进驻企业等。

4.2 建立校企协同利益共生的制度生态

法律保障与利益共享,推进《职业教育法》实施细则修订,出台企业投入税收抵扣政策;试行“技术入股”,徐州工业职院的教师团队以专利入股合作企业,所获年终分红反哺学校师资建设。搭建实体化运作平台,以校企混合所有制建设产业学院为载体,实行“双院长制”和“师资互聘”,如武汉城市职业学院与比亚迪合作共建新能源基地,由企业提供企业导师并按比例发放其工资。

4.3 建立面向能力的柔性评价转变机制

分类评价与成果替代,分类型制定差异性指标,允许将专利转化、制定标准等折算为论文形式;对于理工科专业、“解决企业技术难题 1 项 Σ=Σ 核心期刊论文 1 篇”重点领域可以设置核心技术,比如“解决企业技术难题 1 项 Σ=Σ 核心期刊论文 1 篇”,等等。数字画像与过程追踪,为教师建立能力数字档案,记载其参加企业实践的时间,技术成果转化率等情况,并以图表形式展现教师的成长轨迹。

4.4 数字赋能:技术重塑教师发展范式

AI 双师模式普及,引入智能教育助手从事知识传递,交给教师营造情境、激发兴趣、指导启发等职能,窦昕认为 *AI 助教”可以自主完成实训教 case 的编排,给老师节约出60% 的备课时间。虚拟教研室建设,组建跨校“专业群虚拟教研室”开展专群、专题研修,共享企业真实的项目案例库,比如全国汽车教指委建立的新能源故障诊断 VR 资源库供200 多所学校的710 位老师使用。

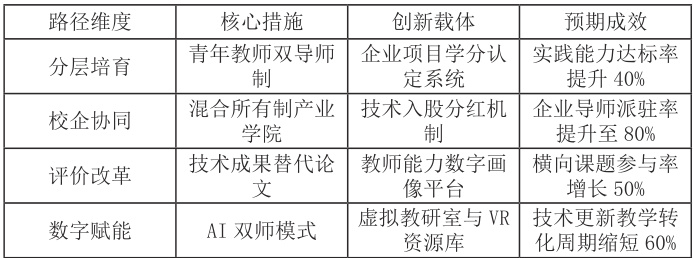

“双师型”教师队伍建设具有多元化路径和载体如表2 所示。

表2“双师型”教师队伍建设具有多元化路径和载体

5 结语

建设“双师型”教师队伍是高职院校教育系统与产业系统深度融合的一种制度化创新探索,要想解决面临的困境必须从三个方面入手。制度层面,围绕“资格认证 - 培养培训-评价激励”,形成推进《产教融合促进条例》落实落细的工作闭环。实践层面,依托企业技术项目搭建“教学 - 研发 - 服务”的教师发展一体化范式。技术层面,基于 AI 和数字孪生的优势,将产业的技术前沿能够更快地传导给教学中去。惟有将教师的双腿站稳在车间里、双手捧起职业教育的技术心脏,才能让这棵结出振兴硕果的职业教育之树茁壮成长。

参考文献:

[1]陈巴特尔,刘延翠,路宝利.教育家精神引领下高职院校“双师型”教师队伍建设[J].中国职业技术教育 ,2025,(05):81-86+112.

[2] 陈欢欢 , 刘冬冬 . 高职院校“双师型”教师队伍建设的价值意蕴与优化路径 [J]. 教育理论与实践 ,2025,45(03):61-64.

[3] 袁晓华 , 徐涵 . 社会支持理论视域下“双师型”教师队伍建设的现实之困与疏解之道 [J]. 教育与职业 ,2025,(01):84-91.

作者简介:师丹慧,出生日期:1994 年9 月,民族:汉族,性别:女,籍贯:山东梁山,学历:硕士研究生,纪委工作人员 教育学原理研究方向。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)