丘陵山区田间分散式进排水系统设计与施工技术探讨

徐成华

盐城市沿海水利工程有限公司 江苏省盐城市 224000

引言

丘陵山区特殊的地形地貌以及农业生产格局,让传统集中式田间进排水系统无法适配其复杂需求。地形起伏导致水流传输动力受限、设备选型无据可依,坡面径流冲刷加剧沟渠损毁风险,但分散水源和农田灌溉需求间的时空错位问题显著[1]。故而,本研究立足山区微地形条件,构建由模块化管网规划、耐冲刷结构优化和智能调控技术组成的集成方案。经模拟自然水流形态优化灌溉路径,采取新型复合材料增强沟渠耐久性,且依靠物联网技术实现水源精准调度。该成果为提高山区农业水资源利用效率、促进绿色发展提供关键技术,对稳固粮食产能与生态保护具有双重价值。

一、丘陵山区田间分散式进排水系统组成和功能

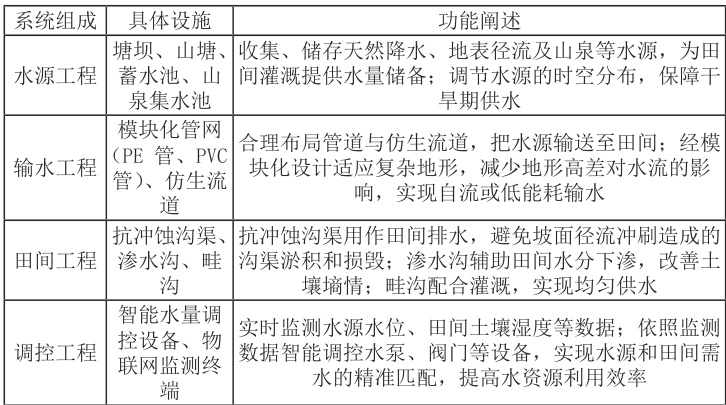

具体见表1。

表1 丘陵山区田间分散式进排水系统组成及功能

二、丘陵山区田间分散式进排水系统设计技术

(一)系统布局规划

(1)基于地形的灌溉分区与排水路径规划。在复杂山地农业区,需借助空间信息技术以及航空遥感手段获得高精度地形信息,基于三维地形特征(高程、坡度、坡向)实施灌溉单元划分。根据地势差异配置灌溉系统,借助天然水系作为排水骨架,科学设计导流通道以避免积水与回流。根据作物耗水规律和土壤渗透特性调整分区结构,陡坡区采用阶梯式灌溉模式,缓坡区实施规模化种植,依靠多级导流系统达到高效排水,保证农田水利系统的稳定运行。

(2)水源工程选址与容量计算。灌溉水源的选择需基于水文特征、水质条件以及地理环境展开系统评估。优先选择塘坝、库区或山涧等流量稳定、污染风险低的天然水体作为取水点。通过现场调查和历史水文数据比对,借助供需平衡法测算蓄水设施容积,全面考虑种植规模、作物耗水特性和降水补给能力,科学确定储水能力。此外,应设置应急储备容量来应对气候异常 [2]。例如,在谷地适宜位置建设低坝,依靠天然地形提高蓄水效率,保证邻近耕地的灌溉用水供给。

(3)输水、排水网络的优化布置。输水、排水网络布置需追求路径简洁、流向顺畅,尽可能的减少输送损耗。结合地势变化以及灌区划分,通过管渠混合输送模式科学布设水网。主干输水管沿地形等高线延伸,分支管道按垂直等高线方向分布,实现供水均衡。排水系统依托现有冲沟实施疏浚改造,建构高效泄流通道。经系统优化管网结构,有效控制建设运维成本,提高水利设施综合效能 。

(二)关键设施设计

(1)管道与沟渠的规格选型及水力计算。在明确丘陵山区田间进排水系统管道以及沟渠规格时,要综合考量灌溉排水流量与地形要素。采取曼宁公式展开水力分析,精确计算管道直径、沟渠断面规格和坡度参数,保证水流速度契合排灌需求,有效预防管道沟渠出现泥沙沉积或过度冲刷问题 [3]。对于压力输水管道,经压力损失测算,科学比选管材与管径,实现节能降耗。实际应用中,大流量灌溉区域适配大口径 PVC 管道,高排水需求地段则采取梯形断面沟渠来实现排水效能的优化。

(2)沉砂池、过滤池的结构设计。沉砂池与过滤池是保障系统水质的关键设施。沉砂池可采用平流式或竖流式结构,利用重力沉淀原理,清除水里泥沙及大颗粒杂质,设计时需精准计算容积、沉淀时长,并合理规划排砂方案。过滤池经石英砂、活性炭等多层滤料,以物理拦截和吸附方式,进一步去除悬浮物与有机物。优化池体结构与滤料组合,提高水质净化效果,保证灌溉设备正常运行和农作物健康生长。

(3)节制闸、分水口的调控机制设计。在田间进排水系统里,节制闸和分水口承担了水流调控以及水量分配的重任。节制闸依靠液压或电动驱动装置,结合农田灌溉需水量与水位波动情况,实现闸门升降幅度的自动调整,精准控制水流流量及水位高度。分水口则通过安装分水闸或分水阀,把水源合理输送到各灌溉区域。通过智能监测系统的部署,实时采集水流数据,实现对水利设施的动态化、精细化管理,以此来提高水资源利用效率和农田灌溉均衡性。

(三)生态化设计要点

(1)植被缓冲带与生态沟渠设计。农田边界与水渠沿线应建立由草本和灌木构成的生态隔离带,凸显出截留泥沙以及降解污染物功能。通过生态型沟渠设计,于渠底以及边坡栽植香蒲、水葱等耐湿植物,依靠植物根系过滤与微生物作用实现水质净化,同时创造生物栖息空间。这种复合式结构不但可保持排水功能,还可提高生态系统服务价值,推进农业环境可持续发展。

(2)减少水土流失与面源污染的技术措施。依靠等高耕作、间作套种等农业举措,提高植被郁闭度来控制土壤侵蚀。在坡地构建梯级田块与挡土设施,有效拦蓄径流及沉积物。推行环境友好型农作方式,通过有机培肥和生物防控减少农业化学品投入,降低非点源污染负荷。综合应用工程结构以及农艺技术,实现土壤保育和水环境保护的双重目标。

(3)生物多样性保护与栖息地营造。在农业水利规划中,需注重维护生态多样性,保护且修复天然水域景观,为各类生物创造生存空间。在水系里增设鱼类产卵区和甲壳类庇护所等人工繁殖结构,来促进水生种群增长[4]。通过配置多品种植被群落,形成完整的食物链网络,实现农业生产和生态保护的有效促进。

三、丘陵山区田间分散式进排水系统施工技术

(一)施工前期准备

(1)地形测量和地质勘察。施工筹备阶段,采取全站仪、RTK 定位仪以及无人机航测进行立体化地形测绘,获取高程、坡度等数据,绘制高精度地形图。同时开展地质勘探,通过钻探取样、探坑挖掘,掌握土壤特性、地层构造和地下水位分布,评估地质稳定性,识别灾害风险。据此,对岩石浅埋地段规划机械破碎或爆破方案,对软土地基制定加固措施,为工程设计与施工提供依据。

(2)施工材料和设备选型。施工材料与设备选型需严格遵循系统设计标准,综合性能、寿命、成本等因素考量。管材选用耐腐蚀、高强度的 PVC、PE 等材质,基础建材须符合国家标准。设备配置依据工程规模与现场条件,合理搭配重型与小型机具。如山地施工优先采用小型履带式挖掘机,长距离管道施工选用自动化焊接设备,以此提升施工效率与工程质量。

(3)施工组织和进度规划。构建专业化施工队伍,细化各岗位职能与工作边界,构建系统化施工管理架构。根据工程特性与工期目标,采取横道图、网络图等可视化工具,编制详尽的施工进度方案,科学规划各工序施工时序以及时间节点。同时,充分考量天气变化、地形条件等不确定因素,预留合理工期缓冲空间。例如,把易受天气干扰的管道铺设、沟渠开挖等作业集中于旱季开展,预先制定雨季施工防护预案,使得工程建设可按时交付。

(二)主体工程施工工艺

(1)管道铺设和连接技术。施工期间,管道铺设需严格执行设计标准,精准把控坡度以及高程参数,来保障水流通畅。管材铺设前,要实施全面质量检验,且彻底清理管内异物。依照管径尺寸与重量差异,灵活选择人工或机械下管形式。管道连接技术根据管材特性来定,PVC 管可选择承插粘接或橡胶圈密封,PE 管适配热熔对接或电熔焊接工艺。操作时要保证接口洁净干燥,遵循工艺参数,严实密封连接部位。施工时同步开展闭水试验,及时检测管道密封性能以及排水效能。

(2)沟渠开挖和加固施工。沟渠开挖前应结合设计图纸精准测量放线,明确开挖边界与深度。施工时以机械粗挖结合人工精修的形式,机械作业时预留安全土层,再由人工精细修整确保尺寸符合标准。对于土质疏松或边坡易失稳区域,视情况实施挡土墙修筑、土工格栅铺设等加固措施 [5]。同时,在沟渠基底及坡面铺设防渗材料,预防水土流失。施工中同步清理弃土,保持现场整洁,减少对周边环境影响。

(3)水源工程和调控设施的建造工艺。小型水库、山塘等水源工程建设,应充分做好基础处理来保障地基稳固。施工时经碾压、夯实处理坝基,分层填筑并严控厚度和压实度来提高坝体稳固性。建造节制闸等调控设施,严格按规范进行钢筋绑扎、模板架设及混凝土浇筑。安装闸门等设备注重精度,保证运行顺畅。施工全程监测混凝土强度、结构尺寸等关键指标,保障工程质量。

(三)施工质量控制与安全管理

(1)关键工序质量检测标准。施工前应明确关键工序质量验收准则,重点把控管道焊接、沟渠坡度与混凝土强度等核心指标。管道焊接结束后,依靠无损探伤技术排查焊缝缺陷;沟渠竣工后,采取水准仪、全站仪精准测量坡度和高程;混凝土浇筑时同步制作试块,根据规范流程开展强度测试。若发现检测结果不达标,即刻启动返工整改程序,保证工程质量契合设计标准。另外,要建立全程质量追溯体系,详细记录施工各环节的材料来源、设备参数与人员操作信息,便于快速定位和处理质量问题。

(2)施工期间的安全风险防控。对于丘陵山区恶劣施工条件,应构建安全防控体系。设置警示标识以及封闭防护高危地段,开展常态化安全教育培训。制定设备定期检修制度,保证机械稳定。对高空、爆破等高危作业,安排专职安全员全程监管,严格执行标准化流程,从源头预防安全事故。

(3)应对复杂地形的施工技术要点。面对丘陵山区复杂地形,要针对性采取特殊施工技术。在陡峭坡面铺设管道时,要借助索道吊运管材,配合绳索滑轮辅助人员作业;于狭窄山谷开挖沟渠,优先选用小型机具或人工施工。对于高填方、深挖方等易塌方区域,依靠分级放坡、边坡加固等举措保障施工安全。此外,施工时应结合实际地形动态调整方案,促进工程稳步推进。

四、结论

丘陵山区田间分散式进排水系统的设计与施工技术,经科学规划布局、创新工艺方法和严格质量管控,更好的解决了复杂地形下农田灌溉排水难题,兼具节水增效、生态保护以及防灾减灾功能,该技术的应用不但可提高农业生产条件,还为乡村振兴提供了水利支撑。未来,应进一步结合智能技术,优化系统运行管理,推动丘陵山区农业可持续发展。

参考文献

[1] 龚来红, 才硕, 赵树君, 等. 农田灌排系统雨洪调蓄模拟及分析[J]. 安徽农业科学,2024(24) :177-183.

[2] 孙克俭 . 高标准农田水利中的管道工程设计 [J]. 农村经济与科技 ,2023,34(19) :57-60.

[3] 刘宏丽 , 佟强 . 灌溉排水工程技术 [M]. 中国水利水电出版社 :2022 :293.

[4] 何圣海 . 农田水利工程给排水施工常见问题与控制策略探讨 [J]. 珠江水运 ,2020,(15):26-27.

[5] 朱凯英. 柘城县项目区农田水利工程设计分析[J]. 河南水利与南水北调,2019(05):59-60.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)