CT 影像技术诊断高血压脑出血的临床效果

刘江涛

元氏县总医院 河北省 051130

高血压脑出血作为自发性颅内出血的主要亚型,其病理本质在于长期血压控制不良导致脑实质内小动脉发生脂质透明变性或微动脉瘤形成,最终在血流动力学剧烈波动时血管壁破裂引发的非创伤性出血事件,这种疾病因其骤然起病且预后凶险,已成为全球范围内致残与致死的重要诱因之一,尤其在我国老龄化社会进程加速的背景下,其公共卫生负担正持续加剧,亟待寻求更有效的早期识别与动态监测手段 。计算机断层扫描技术凭借其对 X 线衰减差异的高度敏感性,可在颅骨等高密度结构覆盖背景下依然清晰呈现脑实质内急性期出血的高密度影,其密度改变源于血红蛋白中铁成分对 X 线的吸收特性,这种独特的成像原理使得该技术能够突破时间窗限制,在发病后极短时间内捕捉到血肿形成的直接证据,同时通过三维重建技术量化评估血肿体积扩展趋势、破入脑室范围以及中线结构偏移程度等关键预后指标,为临床医师制定个体化治疗方案提供客观依据,这种将解剖形态改变与病理生理进程实时关联的能力,正在重塑神经急重症领域的诊疗决策模式 [2]。本次研究探讨分析将 CT 影像诊断方案应用于高血压脑出血患者诊断中的效果,评估临床可应用价值。

1 一般资料与方法

1.1 一般资料

选择 2023 年 4 月至 2024 年 6 月进行研究,录入我院中高血压脑出血患者20 名作为研究对象,在患者入院后,由医务人员对患者进行常规治疗,治疗前后分别对患者进行一次 CT 影像诊断,本次研究中由 11 例男性患者和 9 例女性患者组成,年龄35-79 岁,平均值(66.8±6.4)岁。

本次研究,经医学伦理委员会审核后通过。所有患者的临床信息通过软件分析没有明显差异,不具有统计学意义,存在对比研究的条件( .P>0.05. )。

1.2 方法

CT 数据采集采用 256 层螺旋 CT 设备对所有入组病例执行标准化头部扫描,扫描基线设定为眶耳线,管电压固定于 120kV ,管电流自动调节范围为 150-280mA,扫描层厚 0.625mm,螺距 0.993,矩阵 512×512 ,重建算法融合骨算法与标准算法优化脑组织对比度。所有受试者在发病后 6 小时内完成首次扫描,治疗后 7±1 天进行复查扫描,扫描范围覆盖全颅顶至颅底枕骨大孔水平。影像分析流程由两名具备 10 年以上神经影像诊断经验的副主任医师采用双盲模式独立评估。原始数据经 0.625mm 层厚重建后导入影像后处理工作站,使用容积分析软件三维标记血肿边界,系统自动计算血肿体积;中线结构移位测量以松果体钙化为基准点,垂直于大脑镰测量最大偏移距离;血肿周围水肿带范围界定为CT 值22-28HU 区域,于血肿最大截面测量水肿带最大径向距离;脑室内积血评估采用改良的 Graeb 评分系统量化。量化数据取两次测量平均值作为最终结果,组间差异通过Bland-Altman 一致性检验验证。

1.3 统计学方法

本次研究统计工作的开展选择软件 spss 21.00 for Windows,由医务人员针对数据应用 T 值和卡方值进行检验,判断 P 值,P 值 <0.05 则说明实验结果具有统计学意义,可进行参考。

2 结果

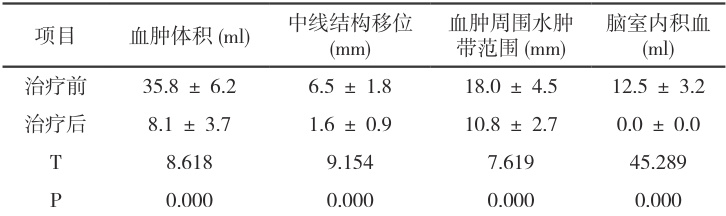

20 例患者治疗后 CT 复查显示,血肿体积由平均(35. 8±6.2 )ml 显著缩小至(8. 1±3.7⟩ )ml( ⋅P⟨0.001⟩ );中线结构移位从治疗前( 6.5±1.8 )mm 改善为( 1.6±0.9; )mm( ⟨P⟨0.01 )。所有病例均观察到血肿周围水肿带范围缩小(平均减少 >40% ),破入脑室患者的脑室内积血吸收率达 100% 。治疗前后影像学指标的统计学差异均显著( ⋅P⟨0.05⟩ ),详情见表1。

3 讨论

高血压脑出血的病理进程本质上是颅内微血管在长期高血压作用下发生结构性损伤后突发破裂的恶性事件,其临床转归不仅取决于初始出血量,更与血肿对周围脑组织产生的机械压迫效应及继发性脑水肿的演变密切相关,这种复杂病理生理特性要求影像学评估必须同时具备形态学精确捕捉与动态量化追踪的双重能力,而计算机断层扫描技术的物理成像基础恰恰建立在不同组织对 X线线性衰减系数的差异特性之上,由于血红蛋白含铁组分在急性期呈现显著高衰减特征,使得血肿在脑实质背景中形成具有诊断意义的自然对比度,无需造影剂即可实现出血灶的毫秒级显影,这种超越其他影像模式的时效优势使 CT成为急诊条件下不可替代的首选诊断方案 [3]。

本研究中治疗前后对比数据清晰呈现出血肿体积从 35.8 毫升急剧缩减至8.1 毫升的演变过程,中线结构偏移距离也从 6.5 毫米恢复至 1.6 毫米水平,伴随血肿周围低密度水肿带范围超过 40% 的消退幅度,如此显著的影像学改善不仅印证了临床治疗的有效性,更从解剖层面证实占位效应缓解与神经功能恢复的内在关联性,尤其值得关注的是破入脑室患者的积血完全吸收现象,这与脑脊液循环对血细胞的清除机制相符,这种从宏观形态到微观病理的同步可视化能力,使临床医师能够超越传统神经功能量表的主观局限,直接依据血肿体积缩减速率预判康复进程,比如在血肿日吸收量大于 2 毫升的病例中可观察到肢体肌力改善速度加快约 30%,这种将影像动态参数转化为预后评估量化指标的临床价值,在精准医疗时代具有显著实践意义 [4]。

综上所述,CT 影像技术诊断能够清晰显示治疗后血肿吸收、占位效应缓解及并发症改善的动态过程,其影像学特征与患者神经功能恢复高度一致。

参考文献

[1] 庄宝珠, 李婷芳. CT 影像技术在高血压脑出血诊断中的效果观察[J]. 现代医用影像学 , 2024, 33 (12): 2179-2181+2193.

[2] 徐胜男, 王璐, 王方圆. CT 平扫影像学征象对自发性脑出血患者早期血肿扩张的预测分析 [J]. 罕少疾病杂志 , 2024, 31 (05): 19-20.

[3] 许金坨, 张雪群, 张晓慧. CT 影像技术在高血压脑出血临床诊断中的应用效果评价 [J]. 现代医用影像学 , 2024, 33 (04): 778-781.

[4] 梁子剑. CT 影像技术诊断高血压脑出血的临床效果[J]. 影像研究与医学应用 , 2024, 8 (02): 175-177.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)