少白细胞红细胞悬液输注在临床输血中对输血安全性及凝血功能的影响

韩玮

郑州人民医院 河南省郑州市 450000

Abstract :Objective To explore the impact of leukoreduced red blood cell transfusion on blood transfusion safety and coagulation function in clinical transfusion. Methods A total of 84 patients who required blood transfusion treatment and were admitted to a tertiary-grade A hospital in Henan Province between January 2023 and December 2023 were selected. They were randomly divided into a control group (conventional blood transfusion, 42 cases) and an observation group (low white blood cell red blood cell suspension infusion, 42 cases). The main outcomes were to observe changes in inflammatory factors, coagulation function, and T lymphocyte subset levels before and after blood transfusion treatment in both groups, while also recording the incidence of transfusion-related adverse reactions. Results After transfusion, the levels of inflammatory factors (TNF-α , IL-6, IL-8, IL-2) in the observation group were significantly lower than those in the control group (P<0.05) . Both groups showed improvements in coagulation function indicators (PT, APTT, TT, FIB) after treatment, with the observation group showing more significant improvements (P<0.05). The changes in T lymphocyte subpopulations (CD3+ , CD4+ , CD8+ , CD4+/CD8+ ) in the observation group were more balanced compared to the control group, and immune function recovery was better. The incidence of transfusion-related adverse reactions was lower in the observation group, and symptoms were milder. Conclusion Leukoreduced red blood cell transfusion can effectively improve blood transfusion safety, enhance coagulation function, and promote immune function recovery, demonstrating good clinical application value.

Keywords: Leukoreduced red blood cells; Coagulation function; Blood transfusion safety; Immune function; Inflammatory facto

在现代医学治疗中,血液输注已成为一项常见且不可或缺的治疗手段,尤其在手术、创伤、贫血等疾病的治疗过程中,红细胞输注对于维持患者的生命体征、纠正贫血和补充血容量起到了至关重要的作用 [1]。在一些重大手术或急性失血的情况下,及时输注红细胞可以帮助恢复血液的氧气运输能力,促进机体的代谢稳定。然而,尽管红细胞输注在急救和治疗中的重要性不言而喻,输血过程中可能伴随的免疫反应和不良反应也给临床治疗带来了潜在的风险和挑战 [2]。传统的红细胞悬液常常会引发一系列输血相关的不良反应,主要包括过敏反应、发热、溶血反应等。这些反应通常与血液中的白细胞含量密切相关。血液中的白细胞在输血过程中进入受体的体内后,可能引发免疫系统的过度反应,造成体温升高、过敏等症状,甚至在某些严重情况下会导致器官损伤或急性输血反应 [3]。这些不良反应在免疫功能较为脆弱或多病共存的患者中尤其显著,增加了输血治疗的风险,影响患者的治疗效果和恢复进程[4]。为解决这一问题,近年来,少白细胞红细胞悬液(leukoreduced red blood cell transfusion)应运而生。少白细胞红细胞悬液通过过滤去除血液中的大部分白细胞,减少了输血过程中的免疫刺激反应,从而有效降低了输血引发的过敏性反应和炎性反应。与传统的红细胞悬液相比,少白细胞红细胞悬液能够显著减轻输血后的不良反应,尤其是在减少发热反应、过敏反应以及溶血反应方面,显示了较为突出的优势。因此,少白细胞红细胞悬液已逐渐成为一些特殊患者群体(如免疫抑制患者、高风险患者等)的首选输血制品。尽管少白细胞红细胞悬液在减少免疫反应和不良反应方面表现出了明显的优势,但其在改善患者的凝血功能和免疫功能方面的具体效果仍不完全明确。常规红细胞悬液的输注可能影响患者的凝血系统,导致凝血功能异常,而少白细胞红细胞悬液的应用可能通过减少白细胞的数量,间接改善凝血功能,并通过调节免疫系统的平衡促进患者的免疫恢复。尽管如此,关于少白细胞红细胞悬液对凝血功能和免疫功能的全面影响,尤其是在术后恢复过程中对免疫系统的长期调节作用,仍然缺乏充分的临床数据支持。

因此,本研究的主要目的是通过对比少白细胞红细胞悬液与常规红细胞悬液在输血治疗患者中的应用效果,探讨其对炎性因子水平、凝血功能和免疫功能的影响。通过这些数据,进一步评估少白细胞红细胞悬液在临床输血中的安全性、有效性和实际应用价值。

1. 对象与方法

1.1 研究对象

本研究选取了河南省某三级甲等医院,2023 年 1 月到 2023 年 12 月期间收治的 84 例需输血治疗的患者。患者通过随机数字表法分为对照组和观察组,每组 42 例。对照组:男 20例,女22 例,年龄在 36~65 岁之间,平均年龄( 50.2±7.4 )岁;观察组:男19 例,女23 例,年龄在 35~64 岁之间,平均年龄( 49.5±6.9 )岁。

患者需满足以下纳入标准: ① 年龄超过 18 岁; ② 在接受输血治疗前,已进行交叉配血检查和血型鉴定; ③ 在输血治疗前,患者的凝血功能和免疫系统均未出现异常[5] ; ④ 在过去六个月内,未使用影响凝血或免疫功能的药物; ⑤ 患者及其家属自愿签署知情同意书。排除标准包括: ① 存在全身感染性疾病; ② 患有艾滋病、梅毒、乙型肝炎等传染性疾病; ③ 存在肝、肾等重要器官衰竭; ④ 因血液病或其他内科疾病导致的凝血功能异常; ⑤ 拒绝接受输血治疗的患者; ⑥ 临床资料不全或丢失的患者。

1.2 研究方法

对照组治疗方法:对照组患者进行常规输血治疗。患者在治疗前由主治医师填写输血申请单,护士采血后送至输血科进行交叉配血试验,然后按照常规操作对患者进行输血治疗,输注的红细胞悬液未经过滤白细胞 [6]。

观察组治疗方法:观察组患者在治疗前同样进行交叉配血试验,但其输注的红细胞悬液为经过滤除少量白细胞的红细胞。两组患者输注的血液总量均为12 U,输血过程中,护士密切观察患者的临床症状,监测生命体征,如发生不良反应,迅速采取相应的处理措施,如减慢输血速度或停止输血,并进行对症治疗[7]。

1.3 效果评价

1.3.1 炎性因子变化:通过酶联免疫吸附法(ELISA)测定两组患者输血治疗前后炎性因子的水平,包括肿瘤坏死因子(TNF-α)、白细胞介素 -6(IL-6)、白细胞介素 -8(IL-8)、白细胞介素-2(IL-2)。

1.3.2 凝血功能变化:使用西门子 XT-2000i 全血技术分析仪检测凝血功能四项,包括凝血酶时间(TT)、凝血酶原时间(PT)、活化部分凝血活酶时间(APTT)、纤维蛋白原(FIB)。

1.3.3 免疫功能变化:使用流式细胞仪检测 T 淋巴细胞亚群,包括 CD3+ 、CD4+、CD8+及 CD4+/CD8+ 比值。

1.3.4 输血不良反应:记录两组患者的过敏反应、发热反应、血红蛋白尿等不良反应的发生情况。

1.4 资料收集

由研究者统一指导患者填写问卷,并在填写完成后及时收回,确保数据的完整性和准确性。

1.5 统计学方法

数据采用SPSS 26.0 统计软件进行分析。计量资料以(  )表示,组间差异通过t 检验进行比较;计数资料采用 [n (% )] 表示,通过 χ2 检验进行比较。P 值 <0.05 表示差异具有统计学意义。

)表示,组间差异通过t 检验进行比较;计数资料采用 [n (% )] 表示,通过 χ2 检验进行比较。P 值 <0.05 表示差异具有统计学意义。

2. 结果

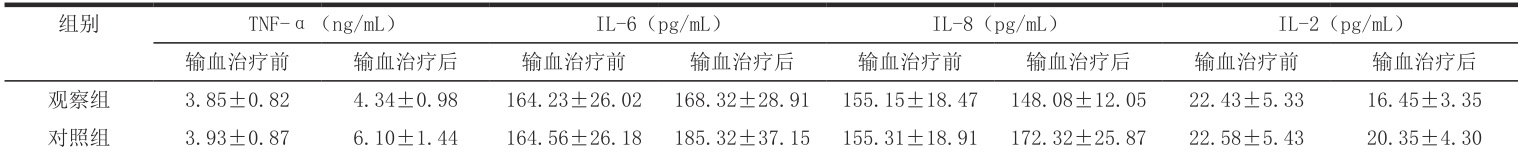

2.1 炎性因子水平变化

治疗前,两组患者的 TNF- ∝ 、IL-6、IL-8 和 IL-2 水平差异无统计学意义(  。治疗后,观察组的炎性因子水平显著低于对照组,具体表现为: TNF-α ( P=0.003 )、IL-6(P=0.012)、IL-8(P<0.001)、IL-2( P<0.001 )。见表 1

。治疗后,观察组的炎性因子水平显著低于对照组,具体表现为: TNF-α ( P=0.003 )、IL-6(P=0.012)、IL-8(P<0.001)、IL-2( P<0.001 )。见表 1

注: 与输血治疗前比较,P<0.05。2.2 凝血功能变化

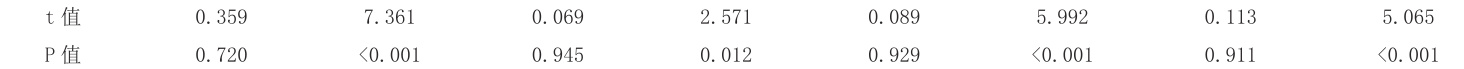

治疗后,观察组的PT、APTT、TT 和FIB 水平均优于对照组。见表2。

注:与输血治疗前比较, P<0.05 2.3 免疫功能变化

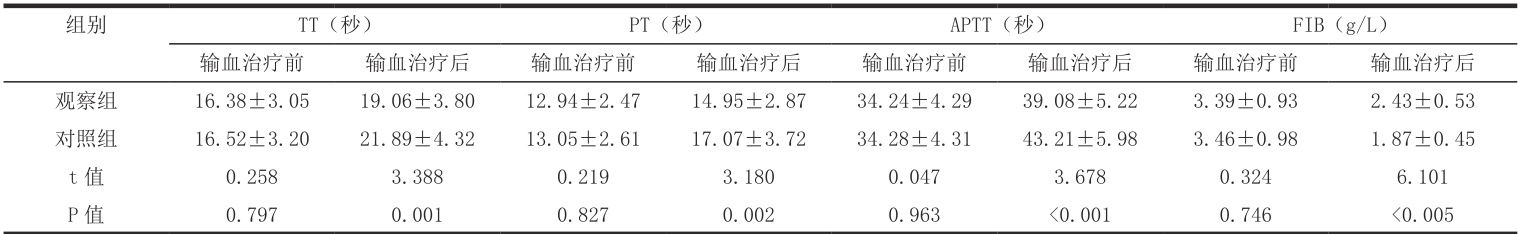

观察组的 CD3+ 、 CD4+ 、 CD8+ 、 CD4+/CD8+ 比值相较对照组更为平衡(  见表3。

见表3。

注:与输血治疗前比较, P<0.05

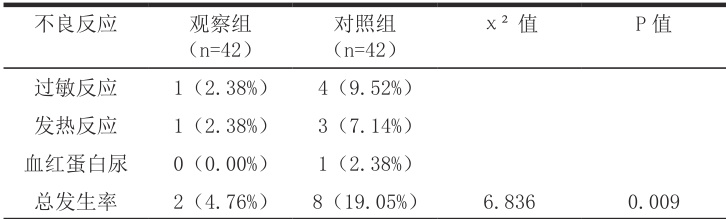

2.4 不良反应

观察组的过敏反应和总不良反应发生率明显低于对照组( P<0.05 ),表明少白细胞红细胞悬液可显著减少输血相关的不良反应。见表4。

注: 与输血治疗前比较, *P<0.05

3. 讨论

本研究通过对比观察组(使用少白细胞红细胞悬液)和对照组(使用常规红细胞悬液)的临床效果,详细探讨了两组患者治疗前后炎性因子、凝血功能、免疫功能和输血不良反应的变化。研究结果表明,少白细胞红细胞悬液相比于常规红细胞悬液在改善免疫反应、调节凝血功能以及减少不良反应方面具有显著优势。

治疗前,两组患者在 TNF-α、IL-6、IL-8 和 IL-2 等炎性因子水平上并无显著差异。然而,治疗后,观察组的炎性因子水平显著低于对照组。具体而言,TNF-α、IL-6、IL-8 和IL-2 水平在观察组中均较对照组显著降低( P<0.05 )。这一结果表明,少白细胞红细胞悬液在减少输血相关的炎症反应方面具有优势 [8]。少白细胞红细胞悬液通过去除红细胞中的白细胞,能够有效抑制由白细胞引发的免疫反应和炎性因子的过度释放,从而减少输血后的炎症反应 [9]。

在凝血功能方面,观察组的 PT、APTT、TT 和 FIB 水平均明显优于对照组,特别是在APTT 和 FIB 指标的变化上,差异达到了统计学意义( P<0.05 )。治疗后,观察组的凝血功能得到显著改善,表明少白细胞红细胞悬液的输注有助于促进凝血功能的恢复 [10]。对照组尽管也显示出一定的改善,但其改善幅度相对较小。这一发现可能与少白细胞红细胞悬液更好的免疫调节功能及减少炎症反应相关,减少了因炎症引发的凝血障碍。

免疫功能方面,观察组的 CD3+ 、CD4+、CD8+ 及 CD4+/CD8+ 比值在治疗后得到了较好的平衡。 CD4+ T 细胞和 CD8+ T 细胞的比例在观察组治疗后更接近正常水平,而在对照组中, CD8+ T 细胞的水平仍较高, CD4+/CD8+ 比值低,显示免疫功能未完全恢复 [11]。CD4+和 CD8+ 比值的异常通常是免疫系统功能失调的标志,这表明少白细胞红细胞悬液在维持免疫系统平衡、恢复免疫功能方面有显著效果,且其在免疫抑制的患者中可能具有更好的应用价值 [12]。

关于输血不良反应,观察组的发生率显著低于对照组(P<0.05),尤其是过敏反应的发生率,观察组仅有 1 例( 2.38% ),而对照组为 4 例( 9.52% )。这些结果进一步证明,少白细胞红细胞悬液的使用能够有效降低输血不良反应的发生风险,尤其是在过敏反应方面 [13]。减少白细胞的数量不仅能降低免疫反应,还能减少因输血引发的过敏性反应和其他免疫相关的不良反应,这为少白细胞红细胞悬液在临床中的应用提供了进一步的安全性支持[14]。

尽管本研究提供了少白细胞红细胞悬液在临床输血中的应用数据,但仍然存在一定的局限性。样本量相对较小,未来可通过多中心大样本的研究来进一步验证结果。本研究未能对不同类型的患者(如年老患者、免疫系统受损患者等)进行亚组分析,因此,少白细胞红细胞悬液在特定患者群体中的效果仍需进一步探讨。炎性因子和免疫功能的改变可能存在个体差异,未来的研究应关注长期使用少白细胞红细胞悬液的效果及其可能带来的长期免疫学影响 [15]。

本研究表明,少白细胞红细胞悬液相比于传统的红细胞悬液,在降低输血相关的炎症反应、改善凝血功能、平衡免疫系统及减少输血不良反应方面具有明显优势 [16]。尤其是在需要大量输血或长期输血的患者群体中,使用少白细胞红细胞悬液能够显著提高输血治疗的安全性和疗效。

参考文献:

[1] 李玉秋 . 不同比例红细胞悬液与新鲜冰冻血浆输注应用于急性创伤患者中的效果 [J].

中外医学研究 , 2023, 21 (03): 135-139.

[2] 崔明. 红细胞悬液、新鲜冰冻血浆及冷沉淀联合输注对大量失血患者凝血四项指标变化的影响 [J]. 医药论坛杂志 , 2022, 43 (08): 84-87.

[3] 王莹 . 血浆置换与去白细胞红细胞悬液输血在自身免疫性溶血性贫血中的应用 [J]. 临床与病理杂志 , 2021, 41 (12): 2889-2893.

[4] 王若凡, 李晨, 刘秀祥, 高雪莲, 张华新, 王晴晴. 血液回收对急症大出血患者异体红细胞悬液洗涤后输入血气指标、凝血功能及免疫功能的影响 [J]. 临床和实验医学杂志 , 2021,20 (21): 2341-2345.

[5] 蔡纪坡. 新鲜冰冻血浆与红细胞悬液等比例输注对严重创伤出血患者疾病转归的影响[J]. 医学理论与实践 , 2021, 34 (20): 3551-3553.

[6] 孔玉洁 . 不同保存时间红细胞悬液外泌体 miRNA 的表达差异及其对免疫调控机制的初步探究 [D]. 北京协和医学院 , 2021.

[7] 缪素红 , 张静 . 去白细胞红细胞输血对严重创伤患者免疫功能和炎症因子的影响 [J].

系统医学 , 2021, 6 (17): 53-55.

[8] 李红梅 , 夏姣 , 杨敏 . 血浆置换与去白细胞红细胞输血对 AIHA 患者治疗效果的评价[J]. 临床血液学杂志 , 2021, 34 (08): 579-582.

[9] 柯美玲 . 输注去白细胞红细胞悬液对减少输血反应的效果 [J]. 中国卫生标准管理 ,2021, 12 (07): 116-118.

[10] 刘念 , 徐晓玲 , 舒会英 . 红细胞悬液与血浆不同比例输注对急性创伤患者凝血功能、纤溶功能及血栓弹力图监测结果的影响 [J]. 实用医院临床杂志 , 2021, 18 (02): 96-99.

[11] 陈永珍, 胡子成 , 植贺锡 . 消化道大出血患者输血治疗中红细胞悬液、病毒灭活血浆不同比例输注的效果 [J]. 中外医学研究 , 2021, 19 (02): 128-130.

[12] 贺英 , 李金翌 , 邹昆 , 唐月华 , 陈诚 , 肖钧 , 魏堤 , 欧阳玉 , 江小工 . 某医院 2013年~ 2019 年储存悬浮少白细胞红细胞临床使用及不良反应情况调查 [J]. 湖南师范大学学报( 医学版 ), 2020, 17 (05): 47-50.

[13] 杨明利 . 重症患者新鲜冰冻血浆与红细胞悬液输注比较 [J]. 家庭科技 , 2020, (10):61-62.

[14] 高雪莲, 王若凡, 张华新, 刘秀祥, 李晨. 血液回收在大量异体红细胞悬液输注中的临床价值及其对患者临床症状的改善 [J]. 临床与病理杂志 , 2020, 40 (08): 2092-2096.

[15] 钟胜英 . 血浆置换与去白细胞红细胞悬液输血治疗混合抗体型自身免疫性溶血性贫血的效果 [J]. 中国民康医学 , 2020, 32 (03): 6-8.

[16] 芦璐, 高阳. 去白细胞红细胞输血对严重创伤患者免疫功能和炎症因子的影响[J]. 临床输血与检验 , 2019, 21 (04): 352-355.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)