基于BP 神经网络的光电稳定平台伺服控制系统研究

蒋强

安徽职业技术大学 智能制造学院 安徽合肥 230011

光电稳定跟踪平台是以安装在其上的光电探测器为敏感元件,利用机电控制装置保持探测器稳定,从而实现整个系统对目标的捕获、跟踪、瞄准和稳定的系统[1]。光电稳定伺服机构是平台系统的关键组成部分,具有隔离载波干扰、保持光电探测器光轴 / 视觉轴稳定指向惯性空间的能力。由于光电稳定平台通常安装在运动载体上,载体姿态变化、风阻力矩和振动等都会影响视轴跟踪的稳定性,系统不可能总是在线性区域内工作。此时,仅采用传统的基于近似理想模型的 PID 控制,在非线性区域内就很难满足系统高稳定精度和运动快速平稳性的综合要求。

人工神经网络(Ann)具有逼近任意非线性函数的能力、良好的学习能力和自适应能力,近年来在控制领域得到了广泛的应用[2]。BP 神经网络具有较强的鲁棒性和适应性,特别适合用于非线性系统的建模和控制。本文以光电稳定平台伺服跟踪系统为研究对象,将 BP 神经网络引入稳定平台的控制方法中并与传统控制方法对比,验证其可行性,得到了较为满意的结果。

1. 光电稳定平台的结构及数学模型

光电稳定平台主要由 U 型架、回转台和控制电路等部分组成,U 型架实现稳定平台与光电设备连接及高低俯仰功能,回转台实现光电设备水平回转功能。U 形架由力矩电机、陀螺、轴承、测角码盘和支架等组成。力矩电机与壳支架、转轴一体化设计,陀螺和控制电路实现高低自由度稳像。俯仰测角码盘给出角度值,得到目标高低方位。回转台由力矩电机、陀螺、轴承、测角码盘和转台等组成。力矩电机与壳体、转轴一体化设计,陀螺和控制电路使转台实现水平自由度稳像。水平测角码盘给出角度值,得到目标水平方位。

为了研究光电稳定平台的视轴稳定伺服控制系统,首先要了解控制回路各个系统的数学模型。想要对所有环节进行数学建模相对来说比较复杂,在工程实际中很难实现。但对精度影响较大的关键环节必须建立其数学模型,才能有针对性地设计控制系统。主要对电机、PWM 脉宽调制功率放大器、低通滤波器、速率陀螺等建模,得到视轴稳定回路模型。

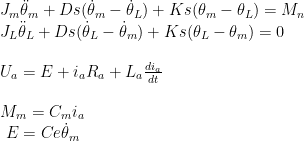

根据动力学原理,电机电枢电压平衡方程和电磁作用方程可得到以下关系式:

式(1)~ 式(5) 中各个符号的物理意义解释如下:

Jm :力矩电机转动惯量 JL :负载转动惯量

Ds :电机与负载间的粘性阻尼系数

Ks :电机与负载间的弹性系数

Mm :力矩电机输出转矩 E :电枢反电动势

ia :电枢电流 Ra :电枢绕组电阻 La :电枢绕组的电感

Cm :电机的转矩系数 Ce :电机的反电动势系数

θm⋅

分别为电动机轴的输出转角、角速度和角加速度θL

分别为电动机轴的输出转角、角速度和角加速度θL

分别为负载轴的输出转角、角速度和角加速度

分别为负载轴的输出转角、角速度和角加速度

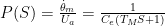

将以上各式取拉普拉斯变换,并进行整理化简,忽略电机与负载之间非刚性因素的影响,将它们之间近似为纯刚性连接。设 JΣ 为系统总转动惯量,定义电机的机电时间常数  可推导出电机轴输出角速度 和电机电θm枢电压Ua 之间的传递函数P(S) :

可推导出电机轴输出角速度 和电机电θm枢电压Ua 之间的传递函数P(S) :

伺服驱动器功率转换回路采用由 IGBT 功率模块构成的 H 型双极四相限全桥电路 , 以 PWM 方式工作。在实际驱动系统中,电机的截止频率与 PWM 脉宽调制电路的驱动频率相比通常小的多,可视为一个放大环节,即

本系统中的陀螺是角速度测量敏感元件,只用于速度的测量,系统完全依靠力矩电机消除作用于稳定平台上的干扰,陀螺力矩不起作用。速率陀螺的输出是电压信号,与输入的角速度成正比。因此速率陀螺可以看成是一个比例环节:

Ggyro(S)=Kg 比例系数 Kg 由陀螺比例因子和前级放大电路系数共同决定。

低通滤波器采用由 RC 电路组成的一阶滤波器,本系统中低通滤波器的传递函数为:

式中  为谐振频率, Kp 为滤波器通带增益。

为谐振频率, Kp 为滤波器通带增益。

2. 光电稳定平台视轴稳定控制系统结构

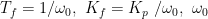

在分析得到系统关键环节的数学模型后,由速率陀螺作为测速反馈元件,可建立起系统的单速度稳定环视轴稳定控制系统。如图1 所示。

图1 单速度稳定环的控制结构

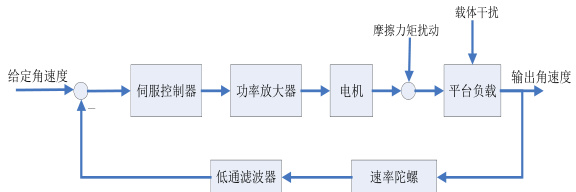

单速度环结构简单,但在实际应用中,单环稳定结构主要存在以下两方面缺点。一方面单速度环很难同时抑制运动载体耦合引入的外部扰动和内部摩擦力矩的干扰;另一方面在低速运行环境下,无法有效地抑制扰动和降低系统非线性特性对性能的影响。由于对系统稳定隔离精度的要求不断提高,单环控制方式已不能满足系统的性能要求,为了达到理想的控制效果,引入直流测速机构成速度环和稳定环的双环复合控制方案,其控制结构框图如图2 所示。

图2 双环控制结构框图

双环结构主要用于隔离扰动,使负载框架在空间保持稳定。速度内环包围驱动电机及摩擦力矩,主要用于消除摩擦力矩和控制对象的非线性特性。稳定外环包围速率陀螺和平台负载,其中速率陀螺测得的速度为框架相对于惯性空间的转速,外部载体扰动作为环内的一个干扰源,稳定环主要用于敏感载体扰动,通过伺服控制实现视轴稳定,从而将速度稳定环的抗摩擦力矩干扰功能和隔离载体干扰功能分层设计实现[3]。此种设计方法有利于提高系统刚度,增强系统阻尼,补偿非线性,减少负载变化对系统的影响。为了使光电稳定平台有良好的视轴稳定精度从而精确地跟踪稳瞄物体,应采用双速度环结构来对伺服系统进行控制。

3.BP 神经网络控制及仿真验证

BP 神经网络是在实际应用中使用最多的一种人工神经网络,被广泛地应用于模式识别与分类、函数逼近、数据压缩等方面。光电跟踪平台多用于军事用途中,常在极度恶劣的环境如沙漠、低温等条件下工作,随机干扰的因素多。因此对系统控制方法提出了更高的要求,算法要简单有效,具有快速动态响应特性和高质量稳定精度,对于模型参数变化具有自适应能力和鲁棒性。为此,考虑将BP 神经网络引入到光电稳定平台的控制中

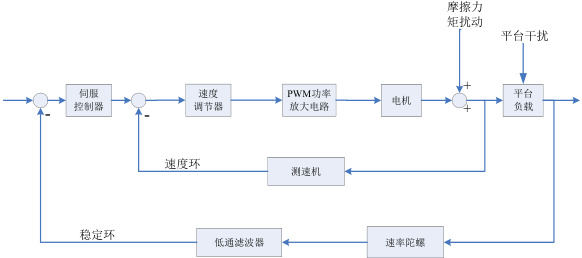

BP 神经网络由输入层、隐含层和输出层三部分组成,根据实际应用需要,隐含层可以取单层或多层。相邻层的神经元完全互联,同一层的各神经元相互独立。每一层的各个神经元的输出经连接权加权求值后作为下一层神经元的输入 [4]。

一个具有单隐含层的BP 网络结构如图3 所示。

图3 单隐含层的BP 神经网络结构图

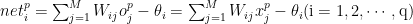

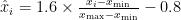

前向传播时,各层神经元的计算过程如下:

隐含层的第i 个神经元在样本p 作用下的输入为:

式中 xjp 和 ojp 分别为输入节点 j 在样本 p 作用时的输入和输出 , 对输入节点来说是相同的; Wij 为输入层神经元j 与隐含层神经元i 之间的连接权值; θi 为隐含层神经元 i 的阈值; M 为输入层的节点数,即输入的个数。隐含层第 i个神经元的输出为:

oip=f(netip)(i=1,2,…,q)

式中 f (⋅) 为激活函数,激活函数取为 S 型 (sigmoid 型 ) 激活函数,表达式为:

式 (12) 中,参数 Π1 表示偏值, Π0 的作用是调节 S 函数的形状,较小的Π0 使S 函数逼近阶跃限幅函数,而较大的 n0 则使S 函数变得较为平坦。

隐含层第 i 个神经元的输出通过权系数向前传播到输出层第 k 个神经元作为其输入之一,而输出层第 Δk 个神经元的总输入为:

式 (13) 中,  为隐含层神经元 i 与输出层神经元 k 之间的连接权值; θk 为输出层神经元 k 的阈值; q 为隐含层的节点数。输出层第 k 个神经元的实际输出为:

为隐含层神经元 i 与输出层神经元 k 之间的连接权值; θk 为输出层神经元 k 的阈值; q 为隐含层的节点数。输出层第 k 个神经元的实际输出为:

okp=g(netkp)(k=1,2,…,L)

若输出层的输出与给定的期望输出不一致,则将误差信号从输出端反向传播回来,根据权值校正规则对加权系数不断修正,直到输出层神经元的输出与所期望的输出值之间的误差值减少到可接受的程度。对样本 p 完成网络权值的调整后,再送入另一样本模式对进行类似的学习,直到完成 N 个样本的训练学习为止。

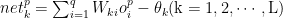

权值的校正是反向的,即首先调整输出层与隐含层之间的连接权值,然后调整隐含层与输入层之间的连接权值。权值应按误差函数梯度变化的反方向调整,使网络逐渐趋于收敛。根据梯度法,得到输出层的任意神经元 k 的加权系数修正公式为:

ΔWki=ηδkpoip=ηokp(1-okp)(tkp-okp)oip

式 (15) 中 okp 为输出节点k 在样本p 作用时的输出; oip 为隐含层节点i 在样本p 作用时的输出; tkp 为在样本 p 输入输出对作用时输出节点k 的目标值。

根据梯度法,得到隐含层的任意神经元i 的加权系数修正公式为

式 (16) 中 oip 为隐含层节点i 在样本 p 作用时的输出; ojp 为输入节点j 在样本p 作用时的输出,也就是输入节点j 的输入。

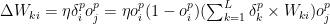

BP 网络作为一种典型的前馈网络,对于输入数据是没有限制的,这通常会导致数据比较分散,给学习过程带来诸多不便。因此需要把训练数据经过一定的处理限定在需要的范围内,这一处理过程称为归一化。本文将训练数据调整到 [-0,8,0,8] 的范围内,从而获得更好的权值校正效果,本文中采用的归一化公式为:

式中, xi 为整个样本集,  为归一化后的样本集, Xmin 为样本数据的最小值,Xmax 为样本数据的最大值。

为归一化后的样本集, Xmin 为样本数据的最小值,Xmax 为样本数据的最大值。

BP 神经网络的输入为速率陀螺敏感的角速度,输出为 PWM 脉宽调速的控制电压,因此输入层神经元个数为 1,输出层神经元个数也为 1。样本数据从之前的试验中获取,将其中的 3/4 用作训练数据,剩下的 1/4 作为预测数据,按式 (17) 对样本数据进行归一化。本文在 Matlab 环境中编写 BP 网络的训练和测试程序,通过比较不同神经节点个数情况下训练数据和测试数据的均方误差,选取训练和测试误差最小的隐层结构作为实际 BP 神经网络的结构。经过实验测定,本文所选用的隐含层结构为 (9,6),即第一隐含层有 9 个神经节点,第二隐含层有 6 个神经节点,此时网络的训练误差和测试误差均最小,能达到满意的控制效果。

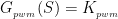

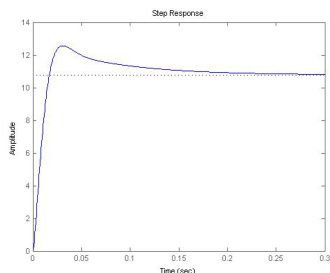

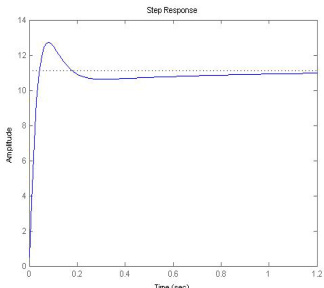

确定了 BP 神经网络的结构后,为了进一步验证其应用在稳定平台控制上的效果,先在 Matlab 中编写程序构建出 BP 神经网络模块,再将此模块应用在Simulink 仿真模型中,在给定速度输入端施加阶跃信号,在输出端得到的阶跃响应输出曲线如图 4 所示。采用常规 PID 控制方法得到的阶跃响应输出如图 5所示。

图4 稳态BP 神经网络控制的阶跃响应

图 5 常规 PID 控制的阶跃响应

从图 4 可以得出阶跃响应的超调量为 13.2% ,上升时间为 0.0168s ,峰值时间为 0.03s,调节时间为 0.167s。图 5 所示的双速度环 PID 控制阶跃响应超调量为 14.4%,上升时间为 0.0425s,峰值时间为 0.08s ,调节时间为 0.47s 对比各项参数,BP 神经网络控制在抑制超调量和响应速度方面都比传统的 PID控制性能优越。

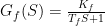

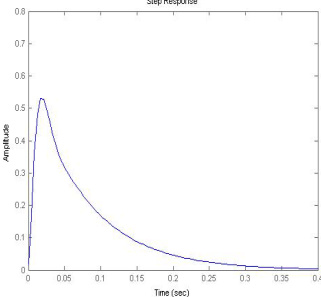

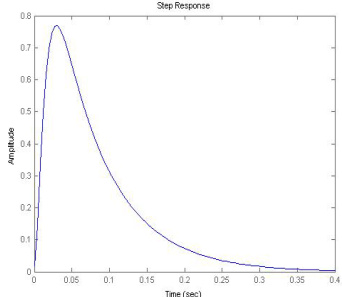

在扰动输入端施加阶跃信号,输出端得到的扰动阶跃输出响应曲线如图 6所示。传统PID 方法得到的扰动阶跃输出,如图7 所示。

图6 BP 神经网络控制扰动阶跃响应

图7 常规PID 控制扰动阶跃响应

对比图 6 和图 7,稳定平台采用 BP 神经网络控制后,虽然响应时间没有发生太大的变化,但输出的尖峰幅值比采用传统的 PID 控制要小,说明 BP 神经网络对扰动的抑制能力更强,更能保证系统的稳定性和精度。

结论

本文以光电稳定平台视轴稳定伺服控制系统为研究对象,结合 BP 神经网络适用于非线性控制系统,具有良好的学习能力和自适应能力的特点,设计了相应的 BP 神经网络控制结构,编写 Matlab 程序生成 BP 神经网络模块并应用在平台视轴稳定控制 Simulink 模型仿真中,将仿真出的结果与传统的 PID 控制方法对比。对比结果表明,BP 神经网络能有效消除误差,获得满意的跟踪精度和稳定性能。

参考文献:

[1] 杨维新,唐伶俐,汪超亮,李子扬 . 基于遗传小波神经网络的光电稳定平台系统辨识 [J]. 仪器仪表学报,2018,3(34): 517-523

[2] 黄显林,尹航,王永富等 . 高精度陀螺稳定跟踪系统神经网络预测控制 [J]. 系统工程与电子技术 , 2014,22(12): 63-65

[3] 胡雪妍 . 多源干扰背景下光电稳定平台扰动抑制策略研究 [D]. 长春:长春工业大学,2023: 25-33

[4] 王连明,葛文奇,谢慕君 . 陀螺稳定平台速度环的一种神经网络自适应控制方法 [J]. 光电工程,2017,8(4): 9-12

作者简介:姓名:蒋强(1987 年10 月-),性别:男,民族:汉族,籍贯:人,职称:副教授,学历:硕士,研究方向:数控加工,智能控制。

基金课题(须有编号):2024 年安徽省教育厅高校科学研究项目自然科学重点项目(2024AH050899);2022 年安徽职业技术学院校级科技工程自然科学重点项目(2022xjzr005);2023 年安徽省教育厅中青年教师培养行动青年骨干教师境内访学研修项目(JNFX2023145)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)