基于低应变反射波法的水利工程桩基础完整性检测技术改进

刘月楼

安徽省•水利部淮河水利委员会水利科学研究院 安徽蚌埠 233000,安徽省建筑工程质量监督检测站有限公司 安徽合肥 230088

在水利工程体系里,桩基础宛如基石,其完整性直接关乎工程的安全稳定。低应变反射波法作为桩基础完整性检测的常用手段,虽应用广泛,但存在一定局限。本文聚焦于对基于低应变反射波法的检测技术进行改进研究。在技术改进方向上,着重从检测设备、数据处理以及检测过程管理入手。对检测设备进行技术升级与优化,采用高灵敏度传感器与稳定激振设备,提升对微弱信号的捕捉与应力波传播效果;改进数据处理算法,运用小波分析、人工智能算法,去除噪声干扰,精准识别桩身缺陷;实施检测过程质量控制与标准化,规范操作流程,加强人员培训,确保数据真实可靠。通过一系列改进措施,旨在显著提高桩基础完整性检测的精准度,更准确地识别桩身裂缝、缩径、离析等各类缺陷,增强检测结果的可靠性。为水利工程在建设阶段的质量把控,以及运营期的安全管理与评估,提供更为行之有效、科学精准的技术手段,保障水利工程长期安全运行。

1 低应变反射波法在桩基础完整性检测中的应用

1.1 反射波法原理及优势

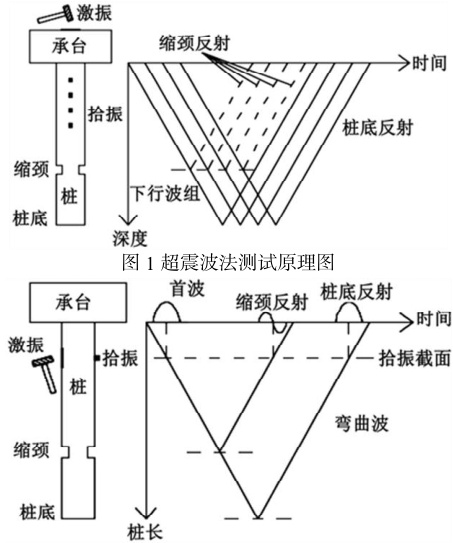

低应变反射波法牢牢扎根于应力波传播理论。在实际操作时,技术人员在桩顶精准施加短暂且能量适度的激振力,这一激振力迅速转化为应力波,以波的形式沿着桩身的纵向方向有序传播。当应力波在传播途中遭遇桩身材料特性改变的区域,像是出现裂缝、缩径或扩径等桩身缺陷,又或是抵达桩底的界面时,由于桩身阻抗在此处发生变化,部分应力波就会发生反射现象,原路返回到桩顶位置。此时,安装在桩顶的高灵敏度传感器便开始发挥作用,精准捕捉这些反射回来的应力波信号。随后,专业检测人员运用专业知识,仔细分析信号的幅值大小、相位变化、频率特征以及传播所耗费的时间等关键要素,进而能够较为准确地判断出桩身的完整性状况。操作层面极为简便,无需复杂的设备安装与调试流程,对检测场地的空间、环境等条件要求也不苛刻。检测效率更是令人瞩目,能在极短时间内完成大量桩基础的检测任务,大幅节省时间成本。成本效益方面,与其他复杂的检测手段相比,其设备购置投入相对较少,人力成本也较低。最为关键的是,检测结果能够直观地呈现出桩身缺陷的位置,并且大致明确缺陷的性质,为后续桩基础质量评估工作提供了至关重要的数据支撑。图 1和图 2 分别呈现了超震波法和弯曲波法的测试原理,其中超震波法通常利用一组传感器来接收测点的应力波,并通过信号分析处理来滤除噪声以及进行上下行波的分离。通过分析上下行波的交汇,可以确定反射截面的具体位置。而对于弯曲波法来说,弯曲波法是在桩侧水平向敲击产生一个弯曲波(剪切波),而不是常规低应变检测用的纵波(压缩波)。

图 2 弯曲波法测试原理图

1.2 水利工程桩基础完整性检测需求分析水利工程中的桩基础长期处于复杂且恶劣的工作环境中,承受着多方面的考验。

从力学角度来看,它肩负着上部结构传递而来的巨大荷载,这些荷载种类多样、数值庞大,桩基础必须具备足够的承载能力,才能保障水利设施得以稳定支撑,确保整个工程结构的稳固性。从外部环境因素分析,桩基础常年遭受水流不间断的冲刷侵蚀,水流的动能持续作用于桩身,会逐渐磨损桩身材料。同时,地基土的渗透压力也时刻影响着桩基础,这种压力可能导致桩身周围土体的力学性质改变,进而影响桩基础的稳定性。在一些地震多发区域,水利工程还可能面临地震等自然灾害的威胁,地震产生的地震波会对桩基础产生强烈的冲击。

在如此复杂的环境因素综合作用下,桩基础极易出现各式各样的缺陷。比如桩身可能因受力不均或材料老化出现断裂情况,混凝土在浇筑过程中若施工不当,可能引发离析现象,桩身局部位置也可能因长期受侵蚀而出现腐蚀问题。一旦桩基础的完整性遭到破坏,其承载能力必然下降,这极有可能引发水利工程整体结构的失稳。严重时,可能出现洪水漫溢、堤坝垮塌等灾难性后果,不仅会对人民的生命财产安全造成巨大损失,还会对周边生态环境产生难以估量的破坏。因此,在水利工程建设阶段,必须严格把控桩基础质量,通过全面、细致的检测,确保其符合设计要求;在工程投入运营后,也要定期对桩基础完整性进行检测,及时发现潜在缺陷并予以修复,这是保障水利工程安全、长效运行的必然且必要的需求。

1.3 低应变反射波法存在的问题与局限性

尽管低应变反射波法在桩基础完整性检测领域应用广泛,但其自身存在的问题与局限性也不容忽视。在对深部缺陷进行检测时,应力波在沿着桩身向下传播的过程中,能量会不断衰减。当到达深部缺陷位置并反射回桩顶时,信号强度已大幅减弱,导致检测人员难以依据这些微弱信号精准识别缺陷的具体位置以及严重程度。在复杂地质条件下,情况更为棘手。例如地层中存在软硬交替的结构,或是分布着孤石等特殊地质构造,这些地质介质会对传播中的应力波产生强烈的散射、折射等干扰。这种干扰会使接收到的检测信号发生严重失真,极大地增加了检测结果误判的风险。此外,该检测方法对检测人员的专业素养有着较高要求。不同检测人员由于专业知识储备、实践经验积累以及个人思维方式的差异,在对检测信号进行解读和经验判断时,往往会得出不同的结论,这在很大程度上影响了检测结果的准确性。而且,低应变反射波法本质上主要反映的是桩身阻抗的相对变化情况,对于一些微小、早期阶段的缺陷,如细微裂缝、轻度混凝土疏松等,因其引发的桩身阻抗变化并不显著,相应的信号特征也不明显,很容易在检测过程中被遗漏,导致检测结果的不全面。

2 基于低应变反射波法的检测技术改进方法

2.1 检测设备技术升级与优化

传统低应变反射波法在检测桩基础完整性时存在诸多弊端,因此检测设备的升级与优化刻不容缓。在传感器研发方面,致力于打造更为灵敏的新型传感器。这类传感器凭借其卓越的性能,能够敏锐捕捉到极其微弱的反射波信号。对于深埋在桩身内部的缺陷,以往因信号微弱难以察觉,如今新型传感器可有效提升对深部缺陷的检测能力,精准定位缺陷位置。在激振设备上,优化工作聚焦于使激振能量输出更精准、稳定。精准的能量输出可让应力波在桩身传播时更具规律性,减少能量损耗与信号畸变,改善应力波在桩身的传播特性。同时,引入先进的数字化采集与处理系统,实现检测流程的智能化飞跃。该系统能够对反射波信号进行实时采集,以高速运算处理数据,并安全存储海量信息。例如,新型智能传感器内置先进算法,可根据桩身材质、长度等自身属性自动校准灵敏度,适应不同检测环境。数字化采集设备则能在检测完成后迅速生成详细检测报告,其中不仅包含丰富的检测数据,还配有直观的波形图,让检测结果一目了然,极大地提高了检测工作效率与结果准确性,为后续桩基础质量评估提供坚实的数据基础。

参考文献:

[1]黄坤.基于低应变反射波法的桥梁桩基质量检测探析[J].交通世界,2025,(Z2):169-171.

[2]李利朋.桩基础特殊低应变反射波形态分析与探究[J].科技资讯,2025,23(02):138-140.

[3]夏栋良.基桩完整性检测技术的当前应用与前景探讨[J].大众标准化,2025,(02):169-171.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)