应用型高校艺术类专业设计基础课程教学改革研究

孙继梅

河北美术学院设计学院

基金资助:2024 年河北美术学院教育教学改革研究与实践项目“应用型高校艺术类专业设计基础课程教学改革研究”(XJGY202436);

一、研究目的

目前我国应用型高校艺术类专业设计教学呈现融合性与开创性并存的趋势,传统应用型高校教育教学多是按专业划分,培养模式的专业应用性强,同时也存在一定局限性,有待改革发展。艺术类专业设计基础教学作为培育高质量应用型设计人才的关键,面临着新的机遇与挑战。探索面向不同设计专业学生的基础课程的新型教育模式意义重大。课程目标着重实现两个认知突破:运用跨专业培养模式,助力学生突破传统专业认知边界,先博而后渊,树立“通识为本”的专业认知与专业兴趣;通过系统训练艺术设计形态训练,使学生突破自我认知和专业认知的边界,锻炼形态构建能力,坚定专业学习的自信。

设计基础课程作为设计学专业主干课程,主要侧重培养学生的基础认知和创意表达,是思维养成阶段,国内艺术类高校都有适合本校定位和目标的培养模式,新兴民办及地方应用型高校结合自身教学实际逐渐完善革新。河北美术学院身处燕赵文化发祥地,故有古中山国文化、赵文化等多种区域文化,以及当地多种民俗特色和民间艺术,秉持吸纳、融合、创新的原则,围绕“地方性”“应用型”两个关键词进行课程教学改革研究及实践,以地域民族文化植入进行跨专业融合形成课程特色,同时以培养应用型高水平人才为目标,着力对接地方经济社会发展需求。

基于社会需求的外部驱动,地方设计类院校教育自身发展的内在要求,河北美术学院作为应用型地方高校,其艺术类专业设计基础课程教学改革以适应融合、多元、多维的社会需求,为基础课程高质量完成进行改革研究。

二、课程教学改革思路及措施

1. 课程模块体系

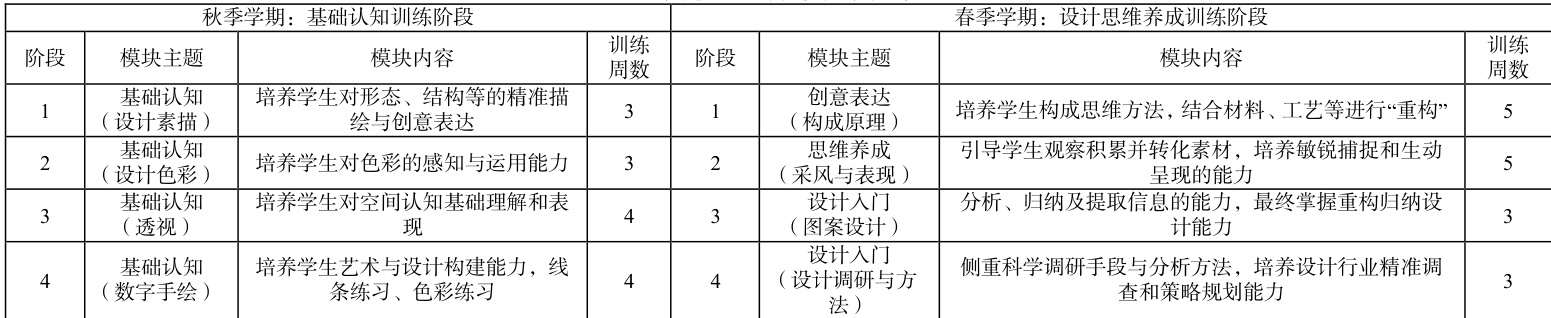

设计基础课程采用“模块化”教学,构建通识课程体系。根据本校教学定位和实践情况,整合课程模块以及教学内容倾向,确定各模块课程的训练内容和训练目标,并加强课程的关联性和应用侧重性,按“基础认知-创意表达-思维养成-设计入门”思路,制定了适合我校教学实际的课程模块体系表。

2. 跨学科、跨专业的无界化专业体系设计

合理利用资源互通有无,精心设计课程体系,对本校整体课程体系、教学内容、教学方法的关联性进行全面的整合。规划各类艺术设计专业的通识设计基础课程,优化教学内容,跨学科分层次教学,融合设计学、美术学、民俗学、教育学等关联性教学内容,实现无界化设计基础课程建设。设计基础有一定的专业性,更要关注各专业之间的关联性和交叉性,构建公共的设计基础教学课程。这样即可以避免重复课程建设的资源浪费,又可以加强教学过程中跨专业交流和碰撞。实现“通识为本”的教学优势。更好的构建创新服务平台,建设跨学科的数字化资源库和综合资源平台。

我校加强设计基础课程与行业的合作,提高艺术类专业的社会服务能力。研究设计基础学科与实践的有机结合方式,借鉴国外“设计基础”注重艺术设计理论与实践相结合的方法与手段,使纯艺术、手工艺和工业社会需求相关联,设计基础课程结合装饰、染织、镶嵌、版画和印刷等多方面的实践训练,学生实践内容丰富而多样,完善实践教学体系,提高了学生的实践能力和创新能力。

3. 优化教学方法,地域民族文化融合式渗入

河北美术学院作为中原地区应用型本科院校,有效挖掘当地民族文化资源形成自己的专业和学科特色,更是彰显民族文化自信在专业建设思路上的集中体现,学院此举将地域文化深入融入专业教育,为民族文化与当代设计创新开拓新局,有力推动民族文化在现代教育语境下的创新发展,增强师生文化自信。通过教学实践,一年级学生在河北美术学院的设计基础课程体系中,为深度融合河北地域燕赵文化与中原艺术,采用了多样化教学方法。发掘燕赵地区民族设计元素应用于河北美术学院设计基础课程,主要从三方面着手。

深入田野调查:组织师生深入河北地区的乡村、古镇、民俗集市等地。像河北衡水武强县,有着历史悠久的木版年画,师生通过与艺人交流,了解制作工艺、图案寓意,收集一手素材。还参与石家庄当地传统节日,如伏羲文化庙会,观察庙会上色彩鲜艳的民俗服、精美的手工艺品、富有特色的建筑装饰,在《图案设计》《采风与表现》《设计调研与方法》课程中拓宽学生文化视野,使传统元素与现代设计理念碰撞,培养学生传承与创新能力。

研究地方文献:美院图书馆藏有众多关于中原文化的古籍、方志、研究著作等。以《河北民俗志》为例,详细记载了中原各地的民俗文化、传统技艺等,能为设计基础课程提供丰富元素,比如民间刺绣、剪纸等图案样式,以及传统建筑装饰的图文资料,为课程教学提供理论支撑。

邀请民间艺人授课:把燕赵地区的民间艺人请进校园,在《图案设计》图形创意课程里,引导学生提取武强年画的色彩搭配、构图形式,借鉴蔚县剪纸的独特造型,进行再创作。在手工制作课程上,让学生亲身体验武强年画的刻板印刷、蔚县剪纸的刀刻技法,增强动手能力。还在设计史论课程中融入燕赵文化和中原艺术发展脉络,艺人分享创作理念与背后故事,拓宽学生文化视野,丰富课程内容,激发学生将民族设计元素融入设计基础学习的兴趣与灵感。

三、结论

应用型高校艺术类专业设计基础课程教学改革是适应行业发展需求、培养创新型人才的必然要求。在跨专业融合的背景下,通过优化教学内容、改进教学方法,加强地域民族文化融合式渗入,激发学生的学习热情,培养学生的创意表达能力,有效提升学生的综合设计素养,为社会培养出更多适应时代发展需求的应用型艺术人才。教学改革是一个长期的过程,需要不断地探索和实践,以适应不断变化的社会需求和行业发展趋势。

参考文献:

[1]胡天佑.建设“应用型大学”的逻辑与问题[J].中国高教研究,2013(5):p26-31

[2]舒敏洁,汪洋,鲁旭荣,付蓉.地方应用型本科院校建筑设计基础课程教学改革研究——以凯里学院为例[J].绿色科技。2021,p255-257

[3]范寅良.空间与塑造的思维构建:跨专业设计基础课程教学改革初探[J].装饰 2024.05.p119—123

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)