建筑学专业“ 校企乡融合” 介入乡村振兴模式及实践案例研究

赵亮宇

吉林建筑大学艺术设计学院 130118

1、乡村建设中“校企乡融合”的实践困境、机遇与意义

1.1 实践困境

目前“校企乡融合”的模式已经开始了探索,在实践过程中遇到了很多问题,主要有: ① 学校重于培养人才和开展理论研究,企业注重获得短期经济效益,乡村看重解决人民生活的生存和发展问题,三者之间目标不一致。 ② 缺乏相应的运行机制,缺乏稳定的平台与利益分配方案,例如村民参与度低,缺乏对技术成果转化相关的扶持政策。 ③ 资源整合不够充分,例如高校所拥有的技术,企业所拥有的资金,乡村所拥有的土地和文化等资源不能够有效地结合在一起形成有效的合力。

1.2 机遇与意义

政策和技术为优化创新模式提供了有利条件。《职业教育产教融合赋能乡村振兴行动计划》强调高校、企业走进乡村,由地方提供全方位政策保障,设立乡村建筑师制度。同时 BIM、GIS 等数字化手段被广泛应用,降低了乡村规划和设计成本,应当如何抓住机遇,突破阻碍,是其能否长期发展的问题所在。

目前的大多数乡村振兴研究更多是从经济和社会角度展开的,并没有很好地阐明建筑学的加入途径和协同方式,建筑学相关的乡村研究也仅局限于单体建筑的设计,并未建立完善的整体性的校企乡关联关系的建立。基于此,笔者以“校企乡融合”在建筑学领域为切入点,借鉴“文化-生态-产业”三维乡村振兴理论为基础,提出建筑学参与乡村振兴建设的协同框架,这是跨学科交叉研究的一种新尝试,同时该理论也补充和完善了乡村振兴与产教融合相关理论的研究。

2、建筑学介入乡村振兴的路径

业发展要求来进行规划工作,在空心村整治过程中,通过对建筑拆除和建筑保留进行判断之后,规划改造村口广场、乡村书屋等公共空间布局,使村民居住更加便利舒适。

传统建筑活化路径,通过采取保护与利用并重的办法,在保证传统建筑本身的结构和传统文化特色的情况下,通过对其功能进行相应地更新改造来满足现代生活的需要。对闲置的古民居改造成乡村民宿或者研学基地等,不仅可以对传统建筑进行维护,还能给产业发展提供一定的空间载体。

生态技术的应用路径是将绿色建筑技术和本土智慧结合在一起,通过推广采用秸秆墙板、夯土等本土建材,降低建管运行成本。同时采用适当降低建筑能耗、雨水收集系统及庭院绿化景观等设计理念来优化乡村生态环境。

3、模式分析

3.1 校企乡融合的实施机制

“校企乡融合”模式的核心在于通过三个方面来完成资源整合及分工合作。一是共建产业学院,利用学校的建筑学专业与乡村振兴过程中学校所在地所在乡村建设企业、当地政府共同组建乡村振兴产业学院,实现教学、科研、实践的有机结合。二是联合实验室,针对乡村振兴过程中出现的一些技术难题,高校与企业共同建立联合实验室进行研发攻关。三是实践基地,选定某块地方建设成集产教融合的功能性区域,由学校负责制定基地的规划与设计,企业负责投入资金、组织建设,乡村提供场地、基层支撑。

3.2 典型案例对比

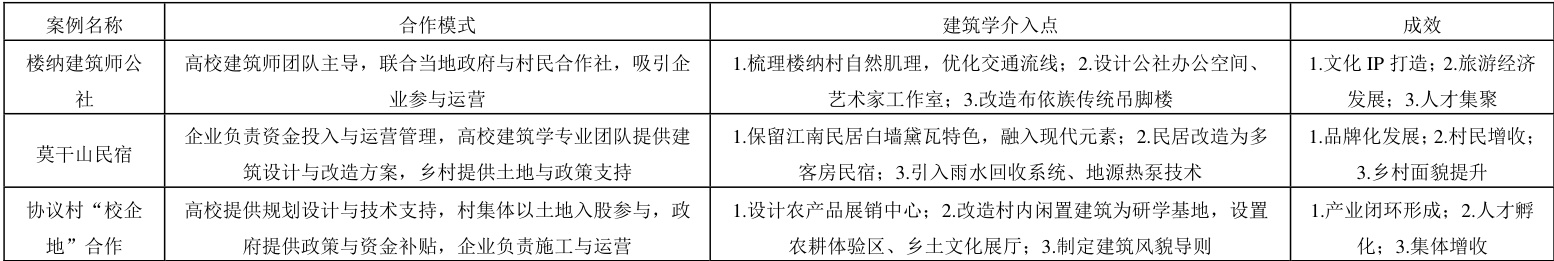

为剖析“校企乡融合”模式的实践差异与成效,本文选取三个不同合作模式的典型案例,从合作模式、建筑学介入点、成效三个维度对比分析,具体如下表所示:

空间规划路径,重点放在对乡村的空间整体布局进行规划,并按照自然肌理以及产

的跨学科模式来破解问题,需要把生态学、农林学、社会学等多方面的知识都考虑进来。

集体增收协议村合作模式的主要特点是以村集体为核心主体,该模式能够较好实现村集体利益最大化。而楼纳模式是依靠高校的专业力量来进行建设与经营,更偏向于打造文化 IP、人才孵化。莫干山模式是以企业的市场力量为核心,着眼于产业运营。三种模式都促成了乡村文化的生态化发展以及产业的发展协同,都是具有可能性与适应性的。

4、结语

“校企乡融合”打破了传统意义上的乡村建设格局,校企乡三方搭建起共育人才、共享资源、共建项目、共赢利益的新合作模式。通过活化传统建筑的历史文脉、避免建设同质化,依托绿建技术,使生态和建筑共存并进,借助产业载体打造产业发展路,孵化产业新途径,给予乡村持久稳定的收益来源,同时建筑学专业的自身价值在乡村振兴的大背景下亦得到了最好的体现。

乡村振兴是一个综合性很强的问题,不只是单纯盖房子的事,要建构“建筑学+”

参考文献:

[1]张思英,余翰武,郭俊明.乡村振兴背景下建筑课程设计教学探讨——以“乡村博览建筑课程设计”为例[J].当代教育理论与实践,2019,5(11):51-55.

[2]姜乃煊,倪琪,侯兆铭.乡村振兴背景下的融入式建筑教学实践探索[J].高教学刊,2020(24):82-85.

基金项目:

1、中国建设教育协会教育教学科研课题:“我国建筑学专业服务‘乡村振兴’合作育人路径研究”,项目编号:2023152

2、吉林建筑大学教育科学规划课题:“应用型高校环境设计专业服务“乡村振兴”联动式合作育人教学路径研究“,项目编号:XYB202331

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)