需求侧引领下初中课堂供给侧改革实践探索

吕柃延

苏州市金阊实验中学校 215000

“双减”政策深化与核心素养导向双重背景下,初中道德与法治课堂陷入深层矛盾:教师精心设计的“供给过剩”与学生真实“需求疲软”形成结构性错位,价值引领沦为低效“鸡汤课”。究其根源,在于忽视需求侧的主体性与供给侧的动态适配性。本文创新引入经济学“需求侧—供给侧”动态平衡理论,构建以学情诊断激发内生需求、以深度议题链提升认知层次、以简约教学赋能自主成长的课堂改革路径。通过《做更好的自己》等课例实践,验证“需求牵引供给、供给创造需求”的良性循环机制,为破解素养落地的供需失衡困境提供理论范式与实践参照。

一、立足真实学情,激发内生需求侧

需求侧是课堂供给侧改革的逻辑起点与根本依据。在传统道德与法治课堂中,教师往往基于预设的教学目标单向输出知识,导致"教师供给过剩"与"学生需求疲软"的供需错位现象。因此,供给侧改革必须以精准把握学生真实需求为前提,通过"诊断-激活-转化"三阶机制,实现从"教师想教什么"向"学生需要什么"的根本转向。

1.精准识别需求:多维度学情诊断

教师在教授《做更好的自己》课前对七年级(3)班进行为期两周的学情调查。在认知层面上,通过学生《青少年自我接纳度量表》填写,显示 72% 学生因“被他人否定”产生自我怀疑,仅 35% 能主动发现自身优点;在情感层面上,通过"处女座被黑"情境访谈发现, 86% 学生认为“处女座被黑”现象反映社会对个体的刻板规训。典型案例瞬间引发集体共鸣——这种基于真实社会语境的诊断,使"被定义焦虑"这一隐性需求显性化,为后续教学供给提供精准靶向。

2.创设困境情境:激活求解动机

维果茨基“最近发展区”理论的精髓在于在真实冲突中搭建认知脚手架。针对前期诊断发现的"他人评价敏感"、"被定义焦虑"问题,教师选取"别人家的孩子"

这一集体记忆点,设计三重情境冲突:

(1)具象化呈现:播放短视频《我的对手叫"别人家的孩子"》,展示三位学生被比较的典型场景;

(2)情感投射:发起"被定义时刻"接龙游戏,学生用便签匿名书写遭遇的刻板评价。

3.需求转化机制:从问题到行动

通过课前调查,到情境导入,最后生成议题的转化机制——学生诉求:“我不想活成别人期待的样子” $$ 教师提炼核心需求:“破除外部定义,建立自我认同” $$ 转化为课堂总议题:“如何在与外界对话中做真实的更好的自己?” 从而实现学生从被动接受到主动建构。

二、构建深度议题链:提升认知需求侧

教学供给侧改革的本质在于通过结构化供给引领需求侧向高阶跃迁。当学生内生需求被有效激发后,教师需要在深度理解教材基础上,构建具有认知张力的议题链,将朴素的情感诉求转化为系统的思维发展,从而实现学生的认知生长。因此,教师设计了"基础-进阶-创新"三阶议题链,实现从"需求满足"到"认知生长"的质变突破。

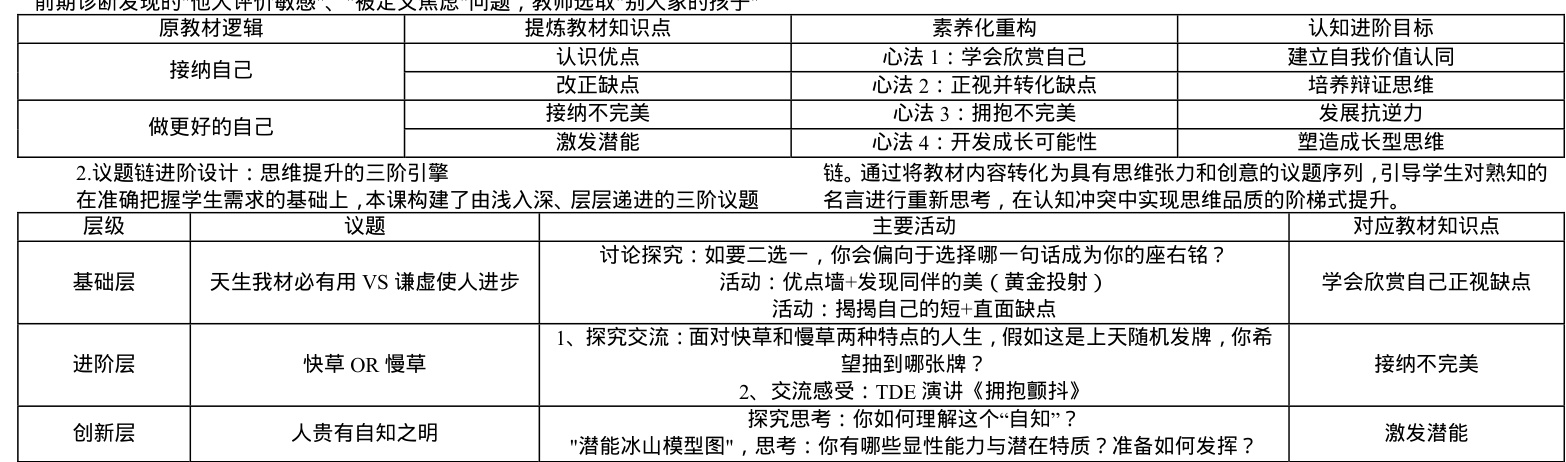

1.教材深度解构:锚定素养供给目标

教材将《做更好的自己》划分为"接纳自我"与"发展自我"两个板块,但两个板块的内容有重合的地方,存在一定的逻辑混乱。而本课的核心在于做更好自己的实践路径,因此教师打破“接纳自我→提升自我”的固有结构,重新布局、创新融合,提炼欣赏自己、正视缺点、拥抱不完美、激发潜能四大核心心法,实现清晰的认识递进路径。

三、践行简约教学艺术:尊重自主需求侧

教学供给侧需以“尊重需求”为尺度,而尊重学生需求的本质,在于承认其作为认知主体的独立性与内生节奏。践行简约教学,即要以思辨凝练取代线性灌输,以典型案例置换说教堆砌,以哲学意象超越结论赘述,通过精准供给思辨支点、情感触点与意义空间,将课堂主权交还学生,以“质”代“量”实现深度内化,使核心素养在自主探索中自然生长。

1、思辨议题替代线性灌输:以“少”启“深”

摒弃“一个案例对应一个结论”的浅表化教学模式,将教材内容凝练为三大核心思辨议题(天生我材必有用VS 谦虚使人进步、快草OR 慢草、人贵有自知之明)。每个议题均蕴含矛盾张力,如“自信与自省”“天赋与努力”“显性与潜能”的辩证关系。学生在自主辨析、价值抉择中,自然生成“欣赏自我—正视不足—拥抱局限—激发潜能”的认知进阶链。相较于传统线性教学,议题链以更少问题承载更深思维,赋予学生充分探索时空,契合青春期认知从“接收”转向“建构”的内在节奏。

2、案例精选直抵心灵:以“精”唤“情”

严格筛选具有情感穿透力与普适意义的案例,避免素材堆砌造成的认知超载:

“快草慢草”隐喻:以植物生长差异类比学习节奏差异,消解“效率至上”的焦虑,唤醒对个体特质的尊重;TED 演讲《拥抱颤抖》:通过画家将生理缺陷转化为艺术风格的真实故事,以强烈共情传递“与不完美共生”的生存智慧。

此类案例以单一场景触发多重感悟,用最小认知负荷激活最深情感共鸣,呼应学生“反说教、重体验”的心理需求。

传统的知识点复述,既将教学提升至生命教育的高度,又避免了教师的价值灌输。哲学意象的选取作为课堂的最后,既拓展思维格局,又以开放结构尊重个性化解读,实现对“不言而教”的认知节律的尊重。

结语:学生的真实需求源于生命成长的内驱力与认知困顿的交织,而教师的要求仅是刻意引导的"被动需求"。缺乏内生需求的供给是教学的失败。在道德与法治这类具有强烈人文性、价值性和隐性教育特征的学科中,教师应充分尊重学生的需求,有意识地淡化课上过度存在的自我意识。理想的课堂应当实现从"被动需求"向"主动需求"的转化。本文提出的三层进阶策略:立足真实学情激发内生需求、构建深度议题链提升认知层次、践行简约教学尊重自主需求,正是对这种供需平衡的探索,也是实现学生深度学习和素养形成的必由之路。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)