冷弯薄壁型钢组合楼板的结构力学非线性屈曲与后屈曲承载机制

曹瑞峰

黄河交通学院 454950

一、引言

冷弯薄壁型钢压型板通过冷弯成形获得高截面效率,其波形肋在受弯时提供有利的抗弯—抗剪路径;与之叠合的混凝土层在压区工作,同时通过凹凸压痕、剪力栓或端部锚固与钢板产生组合作用,从而显著提高楼板刚度与承载力[1]。与热轧厚板不同,薄壁板件的稳定问题较为敏感:在跨中弯矩峰值区,受压翼缘易先发生局部屈曲;随荷载增长,板件产生几何缺陷扩大与初始不平衡应力释放,引起屈曲后内力重分配与张拉场形成;若边界与截面几何不利,还可能触发畸变屈曲并与整体侧向—扭转稳定耦合。与此同时,钢—混凝土界面的滑移会削弱叠合效应,使受力曲线提前进入非线性阶段。上述多源非线性不仅改变荷载—位移响应形态,也决定等效刚度、延性与耗能能力[2]。

二、非线性屈曲机理与后屈曲承载路径

2.1 多层次屈曲谱系

(1)局部屈曲:肋壁或翼缘可视为边界弹性约束的矩形薄板,混凝土叠合层对肋顶边提供弹性支承时,等效边界趋于固支,从而提高 k_σ 与临界应力。

(2)畸变屈曲:压型肋作为类开口薄壁截面,翼缘绕翻边转动并伴随腹板屈曲与翘曲,表现为“局部—翘曲—扭转”的耦合失稳。其判别可用无量纲细长比表征,通常 λd>1.0 则畸变屈曲主导,需进行屈曲后折减。2.2 初屈曲后的内力重分配与张拉场

初屈曲后,受压区由“面内压缩—弯曲”转向“褶皱—膜力—张拉场”共同作用:褶皱槽谷处释放部分弯曲能,板件通过膜力重分配继续承担附加荷载;叠合混凝土在压区维持相对平整,使钢板受拉区参与更多工作。于是,荷载—位移曲线在初屈曲点后出现“软化—再硬化”或“缓坡延伸”,形成明显的屈曲后承载储备。

2.3 组合效应与界面滑移

组合楼板的弯矩传递依赖钢板—混凝土界面抗剪:压痕、咬合与剪力锚固形成的抗滑力抵消界面剪应力峰值。若连接密度不足或施工偏差较大,界面相对滑移将导致中性轴上移、等效截面模量降低,并显著增大挠度。此时,屈曲后承载曲线更早进入平台或下降段。

三、承载力计算表达与参数影响

3.1 有效宽度与屈曲后折减

为在工程计算中体现屈曲后的“能承但不满效”的本质,采用有效宽度法折减受压板件贡献。ρ =min(1,1/ λ2) ,beff = ρ·b,λ = √(fy/σcr)

3.2 组合弯矩承载与滑移影响

完全组合下,弯矩承载力可近似表示如下;存在显著滑移时采用部分组合折减系数 η∈(0,1] 。Mu ≈ fc·b·zc·tc + As·fy·zs,  ,

,  )其中,s 为跨中平均滑移,α 与连接密度、压痕几何相关。

)其中,s 为跨中平均滑移,α 与连接密度、压痕几何相关。

3.3 畸变屈曲简化判别

当 λ d>1.2 时,建议按畸变屈曲控制设计,取折减系数 ×d=1/λd2 (下限可设 0.6~0.7) ,并通过提高翻边刚度、设置侧向约束等构造措施延后畸变屈曲。 ×d=1/λd2

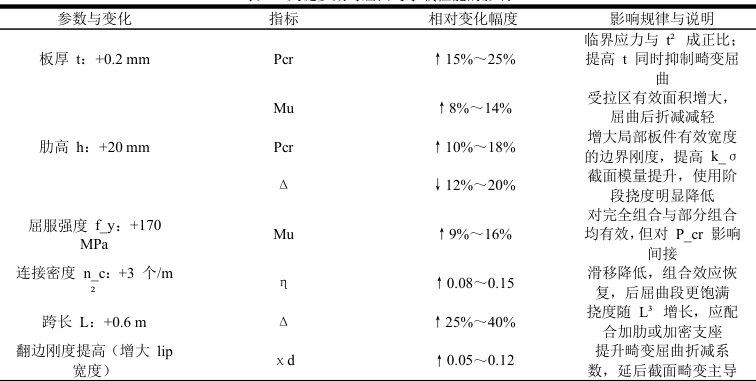

3.4 参数化影响与设计要点(表 1)

选取工程常见范围:板厚 1=0.75~1.2mm ,肋高 h=50~90mm ,屈服强度  ,连接件密度

,连接件密度  ,跨长 L=2.2~3.6m 。采用板条法与有效宽度折减进行参数化计算,关心初屈曲荷载 P_cr、极限弯矩 M_u 与跨中挠度 Δ 的变化趋势。结果以相对增减率呈现。

,跨长 L=2.2~3.6m 。采用板条法与有效宽度折减进行参数化计算,关心初屈曲荷载 P_cr、极限弯矩 M_u 与跨中挠度 Δ 的变化趋势。结果以相对增减率呈现。

表1 关键参数对屈曲与承载性能的影响

四、结语

本文以结构力学为主线,系统刻画了冷弯薄壁型钢组合楼板从初屈曲到后屈曲的承载演化:局部板件在弹性阶段以弯曲承载为主,初屈曲后由膜力与张拉场维持附加承载;畸变屈曲与整体稳定在几何与边界不利时参与耦合,决定极限承载与延性形态。通过有效宽度与畸变细长比的简化表达,可在工程层面将非线性效应“等效”进承载与刚度计算。参数化结果表明,合理的截面几何、充足的界面连接与端部锚固可显著提升临界荷载与后屈曲段的增长斜率,从而在不显著增加自重的前提下获得更优的安全—经济平衡。

参考文献

[1]中华人民共和国住房和城乡建设部. 钢—混凝土组合结构设计规范:GB 50936—2014[S]. 北京:中国建筑工业出版社,2014.[2]中华人民共和国住房和城乡建设部. 冷弯薄壁型钢结构技术规程:JGJ 138—2016[S]. 北京:中国建筑工业出版社,2016.项目来源:2022 年度校级结构力学课程教学资源库项目编号:HHJTXY-2022KCZYK071

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)