考虑材料非线性的进水塔地震损伤研究

郭书亮

重庆工贸职业技术学院 重庆 408000

引言

在水利水电工程中,为了达到供水、排沙、泄洪、发电等综合利用的目的,往往需要在水位落差很大的天然河道、湖泊、水库或调节池的泄水和供水系统的首部设置进水塔。进水塔即为用于发电、灌溉和供水的引水建筑物,也可以充当排沙、泄洪的泄水建筑物,它是一种重要的独立坝体之外的塔形水工建筑物,也是引水和泄水系统最前端的建筑物,进水塔与水利水电工程中的其他建筑物同等重要。进水塔设计的好坏,不仅关系到其本身功能的充分发挥,还涉及整个引水和泄水系统的正常运行,且进水塔的抗震安全性对确保水利枢纽的安全是至关重要。在西部难以避让的强震区开发水电时,高耸进水塔的抗震安全成为需要高度关注和亟待解决的关键技术难题。

1 试验模型

1.1 模型设计

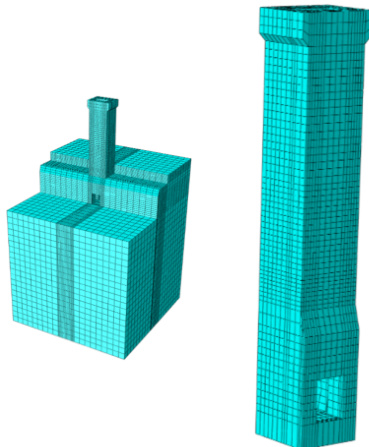

进水塔塔体-地基有限元模型:如图1 和图 2 所示,进水塔塔体-地基体系单元总数为 38234,结点总数为43828。塔体单元总数为 7696,约占塔体-地基体系总单元数目的 20% ,结点总数为10443。在塔体高程方向上取 1.13m 左右一层网格,塔体迎水面分为 16 份,每份大约 0.9m ,在塔体两侧面,塔体分为10 份,每份大约 1.6m∘

在地震荷载加载的初始阶段,由于混凝土仍处于弹性阶段,进水塔采用线性材料和非线性材料时,模型所计算的结果基本一致。随着地震荷载的不断输入,进水塔塔背接触区域的最大主应力值将高于混凝土的标准抗拉强度,线弹性模型的计算结果表明此时进水塔塔背接触区域的最大主应力值仍在逐渐增大,其最大主应力峰值远远高于混凝土的标准抗拉强度,这表明不符合实际情况,此刻的拉应力值是不真实的。而考虑进水塔材料非线性时,当进水塔混凝土拉应力峰值大于标准抗拉强度时,混凝土产生损伤,损伤后的进水塔混凝土不再承受拉应力,但是可以承受压应力,所以进水塔混凝土的拉应力达到一定值后,会迅速降低为 0,而压应力值略小于线弹性模型计算结果。这表明考虑进水塔材料非线性时,更符合进水塔的实际情况,可以真实反映进水塔损伤后的应力重分布情况。

由上述分析可知,在塔体-地基交界面,由于存在应力集中可能会产生损伤开裂。由于地基采用线弹性模型,即地基不会产生开裂。由于损伤本身的特性,所以结构在其最外部首先产生损伤,然后损伤在向结构内部逐渐扩展,因此,在对结构进行地震损伤分析时,只要表示处结构最外围的损伤即可,此处产生损伤区域最大,不用对其内部进行剖面表示。对考虑材料非线性的进水塔模型的计算分析结果如下:塔体的损伤开裂是从塔背两侧与地基交界处开始,接着损伤在该交界面上垂直水流方向扩展,直至塔背与地基交界处形成贯通损伤,然后损伤会沿着此交界面逐渐向上游开裂,最后形成上下游贯通损伤,已经危及到进水塔的结构安全。

2.2 进水塔整体稳定性分析

在以往的进水塔稳定性研究中,通常采用拟静力法或振型分解反应谱法计算稳定安全系数。但是对于重要的高耸结构的进水塔,拟静力法在一定程度上考虑了塔体动力反应的一些基本特征,但不能充分体现进水塔结构的动力特性和地震时的地面运动特征。振型分解反应谱法一般假定塔体和地基材料为均匀、各向同性弹性体,对进水塔非线性问题是无能为力的。

在地震过程中,由于抗滑力与滑动力、抗倾力矩与倾覆力矩都是时间的函数,随着时间变化,因此,进水塔的稳定安全系数也是随着时间变化的函数。动态稳定安全系数可直观的反应进水塔整体稳定安全的实时储备情况,能了解塔体在地震过程中稳定性的动态变化范围。因此,采用时程分析法分析进水塔在最大地震荷载作用下的非线性动态响应,利用程序的后处理功能计算得到进水塔动态稳定安全系数并绘出时程曲线,据此进行进水塔的整体稳定性分析。进水塔塔体抗滑稳定安全系数倒数全部小于 0.25,即塔体抗滑稳定安全系数 K 全部大于 4,而进水塔塔体抗倾覆稳定安全系数倒数全部小于 0.2,即塔体抗倾覆稳定安全系数 K 全部大于 5,这表明进水塔在整个地震过程中不会发生滑动和倾覆,进水塔的整体稳定性满足要求,且富余度很大。

1.2 试验过程及分析

在建立进水塔-地基体系模型过程中,地基辐射阻尼采用粘弹性人工边界,并输入最大地震荷载。假设塔体材料分别采取线弹性材料和非线性材料,地基材料为线弹性材料,进水塔塔身与周围岩体、回填混凝土以及地基有可靠的连接,不存在相互脱离、相互碰撞的情形,即满足连续性条件,不考虑接触非线性。

2 试验现象及结果分析

图1 进水塔-地基有限元模型 图 2 进水塔塔体有限元模型

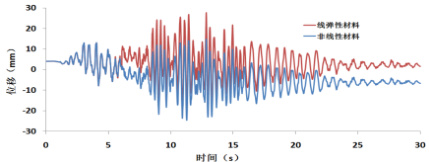

图3 为进水塔塔顶位移时程曲线。由图 3 可知,地震动加载初期,由于进水塔还处于弹性阶段,没有产生损伤,此时,进水塔塔顶位移的变化大致相同。随着地震荷载的增加,进水塔塔体结构逐渐出现损伤破坏,塔顶的位移也略微不同,并且由于进水塔结构出现损伤裂缝,使得塔顶位移在 6s 左右发生突变。

进水塔分别采用线性材料和非线性材料时,两模型所产生的最大主应力值的大小和位置大致相同。进水塔最大主应力位置在进水塔塔背与基岩交界处,其值约为 8.20MPa ,说明此处为进水塔的薄弱部位,可能会发生损伤破坏。

图 3 进水塔塔顶位移时程曲线

2.1 塔体材料非线性的地震损伤影响

3 结语

(1)为了确定进水塔的极限地震荷载,在分析过程中,将采用极限加载法逐渐加大地震荷载的输入,直至进水塔发生损伤破坏,此时的地震荷载为进水塔所能承受的最大地震荷载。

(2)进水塔材料非线性对地震损伤的研究表明,由于考虑进水塔的非线性,当进水塔混凝土拉应力峰值大于标准抗拉应力时,混凝土产生损伤,损伤的混凝土不在承受拉应力,但是仍可以承受压应力,即拉应力达到一定值后,会迅速降低为 0,这就表明考虑进水塔的非线性可以真实反映进水塔损伤以后的应力重分布情况。

(3)进水塔的整体稳定性分析表明,进水塔在整个地震过程中不会发生滑动和倾覆,进水塔的整 体稳定性满足要求,且富余度很大。

参考文献(References):

【1】张艳红. 混凝土大坝地震损伤分析[J]. 水利水电技术, 2012, 43(1):52-56.

【2】陈厚群. 坝址地震动输入机制探讨[J]. 水利学报, 2006, 37(12):1417-1423.

【3】朱伯芳, 张超然. 高拱坝结构安全关键忮术研究[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 2010.

【4】郭胜山. 基于并行计算的混凝土坝地基体系地震损伤破坏过程机理和定量评价准则[D]. 北京,中国水利水电科学研究院, 博士学位论文, 2013.

【5】邱兆国, 战宇, 张凤鹏. 基于塑性损伤理论的钢筋混凝土锈胀裂纹模拟[J]. 东北大学学报(自然科学版). 2012, 33(02):288-291.

【6】Chernin L, Val D V, Volokh K Y. Analytical modeling of concrete cover cracking caused b y corrosion of reinforcement[J]. Materials and Structures, 2010, 43(4):543- 556.

【7】Liaojun Zhang, Cunyan Gong, Xiaohong, Zhao. Seismic analysis of high-rise intake tower o f the 2rd spillway tunnel of Zipingpu hudro-junction[J], Earth and Space: Engineering, Science, Cons truction and Operations in Challenging Environments, ASCE, 2010, 697-703.

【8】Ren xuhua, Zhang Jixun, Le Chengjun, Liu Aihuan. Seismic behavior analysis for intake to wer of LuDing Hydropower station[J], Earth and Space: Engineering, Science, Construction and Oper ations in Challenging Environments, ASCE, 2010, 2983-2991.

【9】Aluru K, Wen F L, Shen Y L. Modeling of solder fatigue failure due to ductile damage[J] Journal of Mechanics, 2010, 26(4):23- 27.

【10】李建中, 管仲国. 基于性能桥梁抗震设计理论发展[J]. 工程力学, 2011, 28:24-30.

基金项目:项目(ZR202435)

作者简介:郭书亮 (1984-),男,讲师,主要从事水工结构和建筑材料分析研究。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)